Трансплантация (пересадка) органов – метод спасения жизни и восстановления здоровья человека, осуществляется на основе соблюдения законодательства Российской Федерации и прав человека в соответствии с гуманными принципами, провозглашенными международным сообществом, при этом интересы человека должны превалировать над интересами общества или науки [1]. Общеизвестно, что трансплантация почки (ТП) обеспечивает пациентам с терминальной хронической почечной недостаточностью (ТХПН) по сравнению с регулярным диализом не только более высокую выживаемость, но и лучшую медицинскую, социальную и психологичечскую реабилитацию. У детей с ТХПН только трансплантация почки способна обеспечить адекватный рост и развитие.

Атипичный гемолитико-уремический синдром (аГУС) – это орфанное хроническое системное заболевание генетической природы, в основе которого лежит неконтролируемая активация альтернативного пути комплемента, ведущая к генерализованному тромбообразованию в сосудах микроциркуляторного русла и отличающаяся крайне неблагоприятным прогнозом для пациентов: 33–40% пациентов умирают или у них развивается ТХПН при первом клиническом проявлении аГУС, несмотря на проводимую плазмотерапию; 79% пациентов с аГУС нуждаются в диализе, у них возникает хроническое повреждение почек или они погибают в течение 3 лет от начала манифестации заболевания [2, 3].

Трансплантация почки до недавнего времени считалась противопоказанной пациентам с терминальной почечной недостаточностью в исходе аГУС из-за высокого риска рецидива основного заболевания и потери трансплантата, даже несмотря на применение интенсивной плазмотерапии. Однако в настоящее время разработаны новые подходы к профилактике и лечению рецидива аГУС в посттрансплантационном периоде, что способствовало значительному улучшению результатов ТП для этой категории больных.

Появление экулизумаба – рекомбинантного гуманизированного моноклонального антитела – каппа-иммуноглобулина (IgG2/4k), который связывается с белком С5-комплемента человека, подавляет активацию комплемент-опосредованного лизиса клеток и блокирует образование терминальных компонентов комплемента, сделало возможным успешное лечение пациентов с аГУС, в т.ч. нуждающихся в трансплантации почки. Профилактическое применение экулизумаба рекомендовано для предотвращения рецидивов аГУС у пациентов после трансплантации почки от живого или трупного донора.

Настороженность в отношении аГУС должны вызывать пациенты, достигшие ТХПН по неустановленной причине и находящиеся на сегодняшний день в листе ожидания трансплантации почки. Информированность врачей о такой редкой патологии, как аГУС, была низкой в предыдущие годы; таким образом, существует вероятность недиагностированных случаев аГУС среди пациентов, находящихся на хроническом диализе. Основной задачей в отношении этих пациентов является их дополнительное обследование с целью исключения диагноза аГУС и предотвращения рецидива заболевания после трансплантации почки. Пациенты с аГУС, нуждающиеся в ТП, есть во многих регионах России, однако специфика заболевания и особенности ведения пациентов с данной патологией требуют особого подхода. На сегодняшний день накоплен ряд вопросов, нуждающих в согласованном участии специалистов различного профиля. Эти вопросы касаются проведения генетического тестирования, профилактики рецидивов аГУС после ТП; мониторинга лабораторных показателей до и после ТП; определения дозировок и схемы применения экулизумаба при ТП; определения критериев для выявления недиагностированных случаев аГУС среди пациентов на хроническом диализе.

В Москве при поддержке компании ООО «Алексион Фарма» 16 июня 2017 г. состоялся Междисциплинарный совет экспертов «Трансплантация почки у пациентов с аГУС: клинические и организационно-методические аспекты ведения пациентов».

Перед экспертами впервые стояла задача объединить и проанализировать российский и международный опыт применения экулизумаба при ТП в отношении пациентов с аГУС и сформировать междисциплинарный экспертный консенсус по вопросам оказания медицинской помощи взрослым и детям с атипичным гемолитико-уремическим синдромом (аГУС), нуждающимся в трансплантации почки.

В мероприятии приняли участие ведущие специалисты страны в области нефрологии, трансплантологии и патоморфологии с уникальным опытом диагностики и лечения аГУС, а также трансплантации почки у пациентов с аГУС.

В ходе обсуждения эксперты выработали практические рекомендации, направленные на оптимизацию оказания медицинской помощи пациентам с аГУС, нуждающимся в трансплантации почки.

Практические рекомендации

1. Показания и противопоказания к трансплантации почки пациентам с аГУС

Трансплантация почки при аГУС показана:

- пациентам, достигшим ТХПН;

- пациентам, получающим лечение экулизумабом и, несмотря на это, достигшим терминальной почечной недостаточности, если период от начала диализа до проведения ТП составляет не менее 6 месяцев для взрослых пациентов и не менее 9 – для детей. Если во время лечения экулизумабом у пациентов с аГУС, которым проводится заместительная почечная терапия (ЗПТ), не произошло хотя бы частичного восстановления функции почек, ТП считается рекомендованным методом ЗПТ.

Наряду с общими противопоказаниями к ТП (злокачественные новообразования, активные инфекции и др.) у пациентов с аГУС имеются дополнительные – продолжающаяся активация комплемента в виде гематологических, экстраренальных проявлений и отсутствие возможности профилактического введения экулизумаба.

Отсутствие результатов генетического тестирования не служит абсолютным противопоказанием к ТП при условии, что ТП проводится с применением экулизумаба. Тем не менее крайне желательно выполнить генетическое исследование таких пациентов в первые месяцы после ТП.

2. Особенности ведения пациентов с аГУС до и после трансплантации почки

Пациентам с установленным диагнозом аГУС ТП в обязательном порядке должнj проводиться с применением препарата экулизумаб. В России имеется опыт успешной трансплантации почки нескольким пациентам с аГУС с применением экулизумаба по следующей схеме: в день трансплантации независимо от того, получал пациент экулизумаб ранее или нет, не менее чем за час до реперфузии трансплантата должна быть выполнена инфузия экулизумаба. Доза для взрослых составляет 900 мг на введение. Следующая доза вводится через 24 часа после ТП. Последующее введение препарата осуществляется через неделю (900 мг) с дальнейшим переходом на режим 1 раз в 2 недели (1200 мг для взрослых), табл. 1. Препарат растворяется в 0,9%-ном растворе натрия хлорида, 0,45%-ном растворе натрия хлорида или в 5%-ном растворе декстрозы. Необходимый объем разведенного препарата экулизумаб до конечной концентрации 5 мг/мл рассчитывается из объема 60 мл раствора на каждые 300 мг препарата. Для детей дозировка рассчитывается с учетом массы тела [3].

Некоторые эксперты считают целесообразным введение дополнительных доз экулизумаба в связи с наличием факторов риска развития ТМА после трансплантации почки. Для реципиентов с наличием дополнительных комплемент-активирующих состояний (например, хирургические осложнения) в посттрансплантационном периоде, оптимальным может быть режим введения экулизумаба при ТП, принятый в Великобритании. Схема для взрослых: 1-я доза (900 мг) – в день трансплантации (до реперфузии); 2-я (900 мг) – через 24 часа после ТП; 3–5-я дозы (900 мг) – 1 раз в неделю с дальнейшим переходом на режим 1 раз в 2 недели (1200 мг) [4 ], табл. 2.

Вопрос обеспечения необходимым количеством препарата в трансплантационном центре имеет крайне важное значение, в случае если пересадка почки осуществляется не в регионе проживания пациента. В случае проведения плазмообмена или трансфузий свежезамороженной плазмы по жизненным показаниям на фоне таргетной терапии экулизумабом необходимо введение дополнительных доз экулизумаба, табл. 3. Если не имеется витальных показаний, плазмотерапию проводить не рекомендуется.

Выбор схемы индукционной и поддерживающей иммуносупрессивной терапии кандидатов на ТП с диагнозом аГУС должен определяться известными факторами риска отторжения трансплантата. Наиболее распространенной схемой служит комбинация ингибиторов кальциневрина (такролимус или циклоспорин А), микофенолатов и глюкокортикостероидов с индукцией анти-IL2R-моноклональными антителами (базиликсимаб) или поликлональным антитимоцитарным иммуноглобулином. Ввиду существующих рисков развития лекарственно-опосредованной ТМА следует избегать высоких концентраций ингибиторов кальциневрина (такролимус – не более 12 нг/мл, циклоспорин А – не более 200 нг/мл). Препараты группы mTOR (эверолимус, сиролимус) не рекомендуется включать в схему поддерживающей иммуносупрессивной терапии. Ввиду малого количества наблюдений безопасность и эффективность других иммуносупрессивных препаратов для реципиентов почки с аГУС не установлены, хотя существуют отдельные данные об успешном применении препарата белатасепт (селективный блокатор ко-стимуляции Т-лимфоцитов) в качестве компонента иммуносупрессивной терапии пациентов с аГУС, который по сравнению с ингибиторами mTOR и ингибиторами кальцинейрина создает наименьший риск развития лекарственно-опосредованной тромботической микроангиопатии [10, 11]. Для профилактики тромбозов в раннем послеоперационном периоде возможно использование низкомолекулярных гепаринов под контролем показателей коагулограммы. Совместное обсуждение нефрологами и трансплантологами вопросов ведения пациентов с аГУС при подготовке к пересадке почки следует считать обязательным.

3. Определение групп риска развития рецидива аГУС и длительность терапии экулизумабом после ТП

Исследование генетических вариантов белков системы комплемента должно проводиться до ТП с целью определения риска развития рецидива аГУС, а также как один из критериев необходимости прогнозирования длительности комплементблокирующей терапии после ТП.

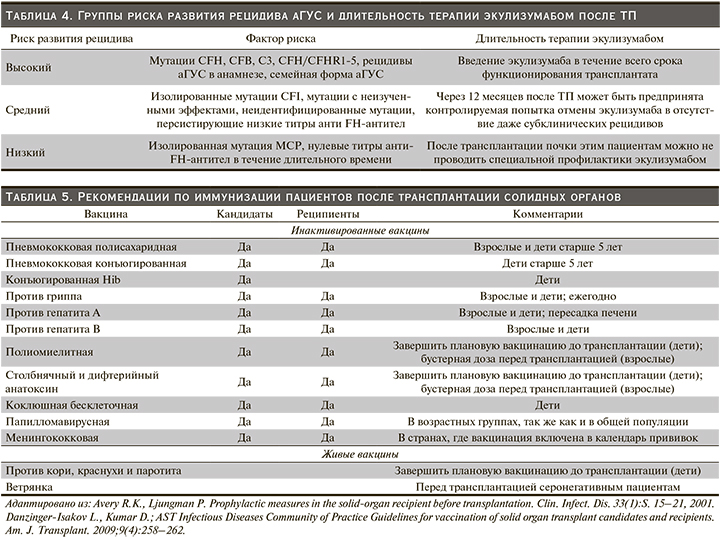

Длительность терапии экулизумабом должна определяться не только на основании результата генетического тестирования, но и должны приниматься во внимание клиническое течение заболевания, наличие экстраренальных проявлений, частот рецидивов и семейный анамнез пациента, табл. 4.

Тяжелые рецидивы аГУС наблюдались у пациентов после отмены терапии экулизумабом независимо от того, были ли у них выявлены генетические мутации, полиморфизмы высокого риска или аутоантитела к фактору H [8]. Таким больным показано лечение экулизумабом в течение всего периода функционирования трансплантата.

4. Первичная профилактика инфекций у пациентов с аГУС до ТП

Риск развития ТМА после ТП может быть обусловлен множеством факторов, наиболее частыми из которых являются инфекции. В ходе подготовки к ТП пациент должен быть в обязательном порядке вакцинирован от жизнеугрожающих инфекций. Принцип вакцинации пациентов, готовящихся к ТП, основан на защите от максимального количества инфекционных заболеваний, табл. 5 [13, 14].

Для пациентов с аГУС обязательна вакцинация против менингококковой инфекции перед профилактическим применением экулизумаба при ТП, если пациент не был ранее привит. Практические рекомендации первичной и вторичной профилактики инфекций взрослых и детей с аГУС разработаны российскими экспертами в 2015 г. и опубликованы в виде документа «Резолюция Междисциплинарного совета экспертов по профилактике тяжелых инфекций у пациентов с генетическими нарушениями регуляции системы комплемента, получающих терапию экулизумабом» [7]. Следует помнить, что после ТП вакцинация живыми вакцинами категорически противопоказана.

5. Мониторинг ТМА после ТП

Мониторинг лабораторных показателей ТМА (гемоглобин, тромбоциты, лактатдегидрогеназа, креатинин сыворотки) после ТП рекомендовано проводить с частотой 1 раз в неделю в течение первого месяца, 1 раз в 2 недели в течение последующих 2–4 месяцев и далее 1 раз в месяц. Более частый мониторинг необходимо проводить при интеркуррентных инфекциях, развитии дисфункции почечного трансплантата и после отмены экулизумаба. Больные аГУС после ТП, которым прекратили лечение экулизумабом, должны находиться под тщательным медицинским наблюдением нефролога для обеспечения контроля за признаками активации ТМА и развития ее тяжелых осложнений.

Согласно инструкции по применению препарата экулизумаб, признаками рецидива аГУС после его отмены служат (1) любые два или повторно выявляющиеся изменения одного из следующих показателей: снижение числа тромбоцитов на 25% и ниже по сравнению с исходным значением или максимальным числом тромбоцитов во время лечения препаратом экулизумаб; увеличение концентрации креатинина сыворотки на 25% и выше по сравнению с исходным значением или минимальным уровнем во время терапии препаратом экулизумаб или увеличение сывороточной активности ЛДГ на 25% и выше по сравнению с исходным или минимальным значением во время терапии препаратом экулизумаб, или (2) любой из следующих симптомов: изменение психики, судороги, стенокардия, одышка, тромбоз, тяжелый панкреатит, внезапное ухудшение зрения.

Эти изменения могут быть атрибутированы к аГУС после исключения ряда причин, которые также могут сопровождаться изменением лабораторных параметров креатинина сыворотки, тромбоцитов и лактатдегидрогеназы, особенно в раннем посттрансплантационном периоде (например, хирургические осложнения, инфекции, накопление в крови определенных концентраций лекарственных препаратов и др.). В случае изолированного повышения уровня креатинина сыворотки либо неполного симптомокомплекса ТМА необходима морфологическая верификация причины дисфункции трансплантата. Морфологические признаки ТМА трансплантированной почки у пациента с аГУС должны служить показанием к лечению экулизумабом даже в отсутствие гематологических проявлений аГУС.

6. Пациенты с ТХПН с подозрением на аГУС

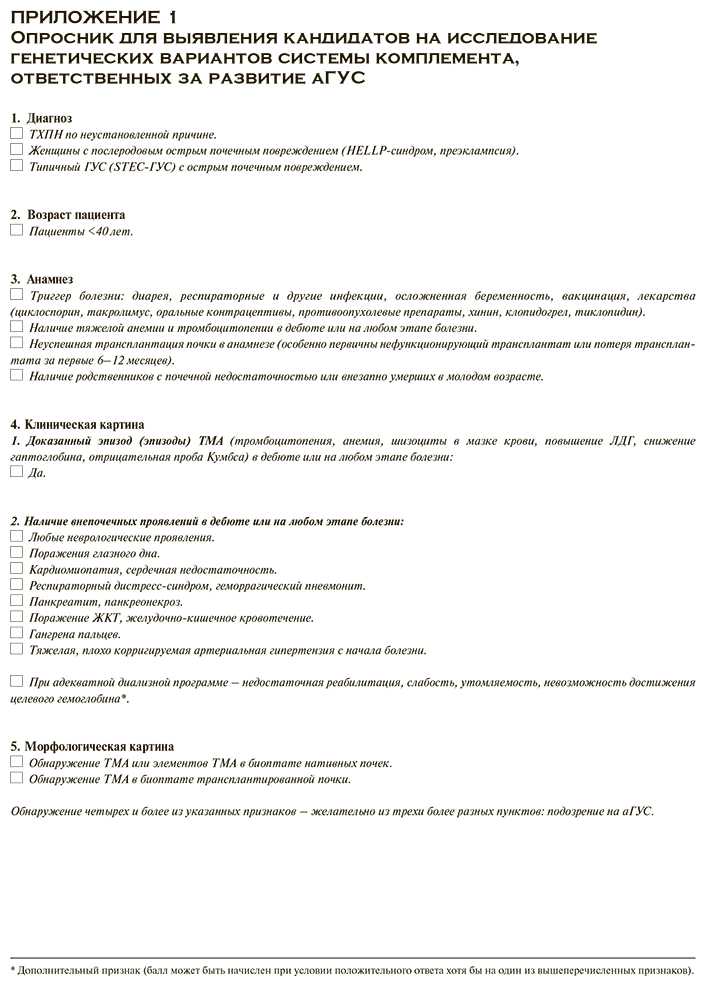

Пациенты с ТХПН неустановленной этиологии, особенно молодого возраста, должны вызывать настороженность в отношении аГУС. Ранее знания об аГУС были ограниченны; таким образом существует вероятность того, что некоторые пациенты могли достичь ТХПН по причине недиагностированного аГУС. Необходимо тщательно изучать анамнез и текущее состояние пациента на основе пунктов, изложенных в Приложении 1, и при подозрении на аГУС проводить дополнительную диагностику для подтверждения или исключения диагноза аГУС с целью предотвращения рецидива заболевания и неблагоприятных исходов, обусловленных аГУС после ТП. При этом необходимо исключить ряд системных заболеваний (системная красная волчанка, антифосфолипидный синдром и др.), которые могут приводить к развитию ТХПН в исходе заболевания.

С учетом специфики орфанной патологии аГУС участники Совета эксперта рекомендовали:

- Общероссийской общественной организации трансплантологов «Российское трансплантологическое общество» включить раздел по аГУС в следующую редакцию Национальных клинических рекомендаций по трансплантации почки с указанием особенностей пациентов с данной патологией при ТП и важности ведения пациентов с аГУС совместно с нефрологом по индивидуально составленному протоколу с целью профилактики рецидива заболевания.

- Руководителям и членам профессиональных ассоциаций (нефрологов, трансплантологов) активировать проведение информационно-образовательных программ и семинаров с целью расширения и совершенствования знаний по диагностике и ведению пациентов с аГУС, нуждающихся в трансплантации почки.

- Компании ООО «Алексион Фарма» поддерживать образовательную активность для повышения осведомленности по аГУС среди специалистов различного профиля, включая хирургов-трансплантологов.

- Опубликовать резолюцию Совета экспертов в специализированных журналах, на интернет-сайтах профессиональных ассоциаций/обществ.