Введение

Белково-энергетическая недостаточность (БЭН) является одним из значимых осложнений терапии программным гемодиализом (ГД) у пациентов с терминальной почечной недостаточностью и встречается более чем у половины пациентов [1]. Наличие БЭН оказывает значимое негативное воздействие на качество и длительность жизни пациентов данной когорты [2, 3], поэтому своевременная диагностика данного синдрома чрезвычайно важна для прогнозирования клинических исходов [4].

Общепризнанной методологии диагностики БЭН для ГД-пациентов в настоящее время нет. Известно, что между рядом клинико-лабораторных показателей (в т.ч. концентрации в сыворотке крови общего белка, альбумина, преальбумина и трансферрина, абсолютного числа лимфоцитов, антропометрических параметров, показателей компонентного состава тела) имеются статистически значимые взаимосвязи. Поэтому предложен ряд шкал, в которых они комбинируются тем или иным способом с присвоением балльной оценки.

Суточное потребление белка и калорий оценивают, как правило, по результатам заполнения пищевых дневников различной продолжительности [5, 6]. Высокая трудоемкость и необходимость специализированного лабораторного и инструментального оборудования делают проведение рутинной диагностики БЭН всем ГД-пациентам сложно выполнимой и весьма затратной процедурой. В связи с этим актуальной проблемой является внедрение в повседневную практику проведение скрининга БЭН. Основная задача подобной процедуры – при помощи простых, относительно малобюджетных и при этом достаточно чувствительных методик выявлять пациентов, у которых наличие БЭН наиболее вероятно и которые нуждаются в проведении углубленной диагностики БЭН, позволяющей определить оптимальные методы коррекции этого синдрома в дальнейшем.

К основным методикам скрининга БЭН относят MUST (Malnutrition Universal Screening Tool), NRS (Nutritional Risk Screening), NST (Nottingham screening tool), MST (Malnutrition Screening Tool), MIS (Malnutrition-Inflammation Score) [7, 8]. При этом следует отметить, что MUST, NRS, NST и MST разрабатывались на когорте негемодиализных пациентов, а значит, не учтены особенности патогенеза и проявления БЭН при терминальной почечной недостаточности. Методика MIS, напротив, разрабатывалась с учетом специфики симптоматики БЭН у ГД-больных. Однако она требует выполнения ряда исследований, которые выходят за рамки стандарта оказания помощи нефрологическим больным.

Цель исследования: разработка высокочувствительной и специфичной методики скрининга БЭН у пациентов, получающих лечение программным ГД.

Материал и методы

Обследованы 645 пациентов, получавших лечение бикарбонатным ГД в течение 8,4±5,3 года, среди них 345 женщин и 300 мужчин, их средний возраст составил 56,8±12,8 года. Процедуры ГД проводили на аппаратах «искусственная почка» с использованием воды, подвергнутой глубокой очистке методом обратного осмоса, капиллярных диализаторов площадью 1,7–2,1 м2. Сеансы ГД проводили 3 раза в неделю по 4–5,5 часов. Критериями исключения из исследования считали стаж ГД- терапии менее 1 года, наличие сахарного диабета, признаки острого инфекционного процесса в течение последних 3 месяцев.

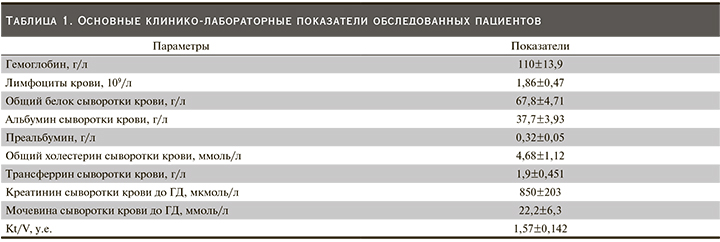

Основным заболеванием, приведшим к терминальной почечной недостаточности, оказался первичный гломерулонефрит (51,4%). Всем пациентам проведено традиционное клинико-лабораторное обследование. Основные клинико-лабораторные показатели обследованных пациентов представлены в табл. 1.

Диагностику БЭН выполняли с помощью метода Минздрава России (МР) (учетная форма № 003/У; приказ Минздрава России № 330 от 05.08.2003. Ред. от 24.11.2016 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»). Методика включает определение уровня общего белка и альбумина в сыворотке крови, числа лимфоцитов крови, измерение индекса массы тела (ИМТ), определение ряда показателей калиперометрии (кожно-жировая складка над трицепсом, окружность мышц плеча) и метода, предложенного ISRNM (International Society of Renal Nutrition and Metabolism). Методика включает определение уровней общего холестерина, преальбумина и альбумина в сыворотке крови, измерение ИМТ, определение ряда показателей калиперометрии (кожно-жировая складка над трицепсом, окружность мышц плеча) и измерение жировой массы тела методом биоимпедансометрии [9]. Для оценки компонентного состава тела пациента использовали 8-точечную тактильную тетраполярную мультичастотную биоимпедансометрию (БИМ) на аппарате «InBody» (Южная Корея) с диапазоном частот 1–1000 кГц, по 10 измерений для каждой из 6 частот по каждому из 5 сегментов тела (правая и левая руки, правая и левая ноги, туловище). Для скрининга БЭН использовали методики MUST (включает 3 вопроса с балльной оценкой каждого вопроса от 0 до 2), NRS (включает 6 вопросов: 4 вопроса с вариантом ответа да/нет и 2 – с балльной оценкой каждого вопроса от 0 до 3), NST (включает 3 вопроса с балльной оценкой каждого вопроса от 0 до 2), MST (включает 2 вопроса с балльной оценкой каждого вопроса от 0 до 4), MIS (включает 8 вопросов и 2 лабораторных параметра с балльной оценкой каждого пункта от 0 до 3) [10].

Статистический анализ полученных результатов проводили с использованием общепринятых параметрических и непараметрических методов. Для анализа и оценки полученных данных применяли стандартные методы описательной статистики: вычисление средних значений, медиан, стандартных отклонений и квартилей, построение таблиц сопряженности. Статистическую значимость межгрупповых различий количественных переменных определяли с помощью дисперсионного анализа (ANOVA) с предварительным log-преобразованием исходных данных. Для оценки взаимосвязи переменных использовали корреляционный анализ с расчетом непараметрического коэффициента корреляции Спирмена (Rs). Нулевую гипотезу (ошибка первого рода) отвергали при p<0,05. Построение ROC-кривых с расчетом 95% доверительных интервалов, вычисленных при помощи процедуры бутстрепа, «SPSS Statistics v.21.0» («SPSS Inc IBM Company», США).

Результаты исследования

По данным метода МР, БЭН была диагностирована у 486 (75,3%) пациентов, по данным метода ISRNM БЭН, была документирована у 160 (24,8%) пациентов. Различия весьма значительны. Так как «золотого» стандарта для диагностики БЭН пока не разработано, в дальнейшем все методики скрининга сопоставляли с каждым из указанных методов диагностики БЭН. На первом этапе исследования была проведена оценка информативности методик скрининга БЭН у ГД-пациентов в зависимости от метода диагностики БЭН. Полученные результаты представлены в табл. 2.

При диагностике БЭН методом МР-методики скрининга MUST, NRS, NST, MST показали крайне низкую чувствительность и индекс точности диагноза БЭН. В лучшем случае вероятность установления правильного диагноза соотносилась с методикой MIS и составила примерно 1/1. При диагностике БЭН методом ISRNM-методики скрининга MUST, NRS, NST, MST, MIS также показали крайне низкую чувствительность, при этом индекс точности был существенно выше, хотя и не достигал приемлемых значений. Вместе с тем специфичность всех методик была весьма высокой, за исключением MIS при методе диагностики БЭН ISRNM. То есть использование практически любой методики скрининга позволяло скорее исключить, чем подтвердить диагноз БЭН.

При построении ROC-кривых для основных методик скрининга БЭН в зависимости от метода диагностики БЭН были получены результаты, представленные в табл. 3.

Наиболее высокую предсказательную ценность для методик скрининга БЭН у ГД-пациентов, по данным ROC-анализа, продемонстрировал MIS, но при этом площадь под ROC-кривой (AUC) не превышала 0,57, что свидетельствует также и о его недостаточной результативности.

В связи с неудовлетворительными результатами методик скрининга БЭН MUST, NRS, NST, MST, MIS на втором этапе исследования нами была предпринята попытка разработки оригинальной методики скрининга БЭН.

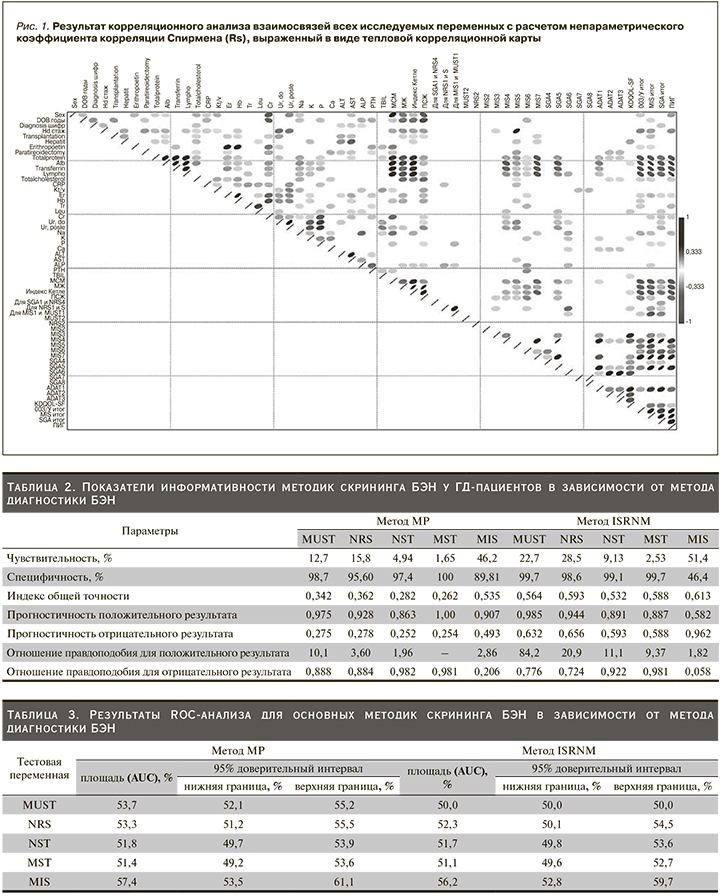

Всем 645 пациентам были заданы 20 вопросов, отражавших основные особенности патогенеза и проявления БЭН, с балльной оценкой каждого вопроса от 0 до 2. В схему также были включены основные антропометрические показатели (рост, масса тела, ИМТ) и показатели компонентного состава тела, полученные методом БИМ (количество жировой и мышечной масс тела), лабораторные параметры (в т.ч. общий белок, альбумин, преальбумин, трансферрин, общий холестерин, абсолютное число лимфоцитов), уточнены данные анамнеза пациента (в т.ч. стаж ГД-терапии, терапия эритропоэтином, наличие гепатита и паратиреоидэктомии в анамнезе). Для оценки взаимосвязи всех переменных использовали корреляционный анализ с расчетом непараметрического коэффициента корреляции Спирмена (Rs), выраженный в виде тепловой корреляционной карты (рис. 1).

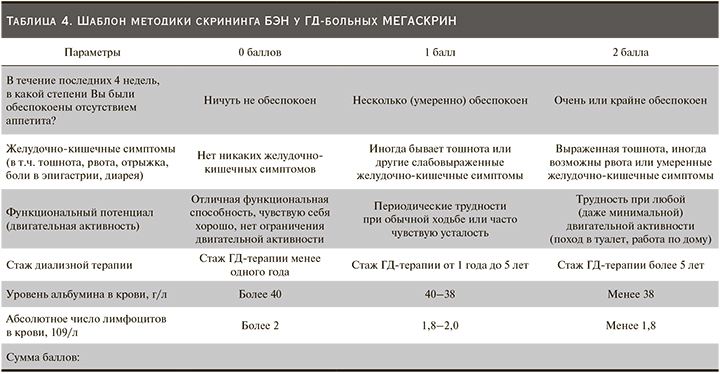

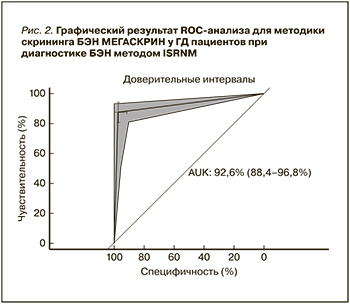

После уточнения взаимосвязей на основе корреляционного анализа нами была сформирована методика скрининга БЭН, которую мы назвали МЕГАСКРИН. Данные представлены в табл. 4. В нее включены 4 вопроса, а также 2 рутинных лабораторных показателя нарушений нутриционного статуса (уровень альбумина сыворотки крови и абсолютное число лимфоцитов в крови), где каждый показатель имеет балльную оценку от 0 до 2. По итогам скрининга БЭН пациент может набрать максимально 12 баллов. Итоговая сумма баллов более 5 свидетельствует о высоком риске наличия БЭН у данного пациента. При диагностике БЭН методом МР методика скрининга БЭН МЕГАСКРИН продемонстрировала чувствительность на уровне 92% при специфичности 72,5%, индекс общей точности составил 76%. В то же время при диагностике БЭН методом ISRNM чувствительность методики скрининга МЕГАСКРИН оказалась на уровне 71% при специфичности – 92,5%, индекс общей точности составил 81%. Также ее результативность была проверена при помощи ROC-анализа (рис. 2).

После уточнения взаимосвязей на основе корреляционного анализа нами была сформирована методика скрининга БЭН, которую мы назвали МЕГАСКРИН. Данные представлены в табл. 4. В нее включены 4 вопроса, а также 2 рутинных лабораторных показателя нарушений нутриционного статуса (уровень альбумина сыворотки крови и абсолютное число лимфоцитов в крови), где каждый показатель имеет балльную оценку от 0 до 2. По итогам скрининга БЭН пациент может набрать максимально 12 баллов. Итоговая сумма баллов более 5 свидетельствует о высоком риске наличия БЭН у данного пациента. При диагностике БЭН методом МР методика скрининга БЭН МЕГАСКРИН продемонстрировала чувствительность на уровне 92% при специфичности 72,5%, индекс общей точности составил 76%. В то же время при диагностике БЭН методом ISRNM чувствительность методики скрининга МЕГАСКРИН оказалась на уровне 71% при специфичности – 92,5%, индекс общей точности составил 81%. Также ее результативность была проверена при помощи ROC-анализа (рис. 2).

При построении ROC-кривой для методики скрининга МЕГАСКРИН у ГД-пациентов при диагностике БЭН методом МР площадь под ROC-кривой (AUC) составила 87,2% (95% доверительный интервал – 84,4–90,0%).

Обсуждение

Под скринингом принято понимать оценку риска развития патологического состояния тогда, когда классические его симптомы еще отсутствуют. При этом должны быть использованы технически простые, приемлемые для пациентов и персонала тесты, которые можно легко и быстро провести одновременно у большого числа лиц. Для этого в первую очередь обращают внимание на высокую чувствительность, чтобы не пропустить предполагаемое заболевание [12]. Положительный результат скрининга позволяет выделить группу риска, для обследования которой используют всевозможные, иногда весьма дорогостоящие и/или трудозатратные методы диагностики. Таким образом, успешный скрининг выгоден как с экономической, так и с непосредственно медицинской точки зрения. Он позволяет отказаться от проведения таких процедур, которые не являются абсолютно необходимыми для данного пациента, что стабилизирует отношения врач–больной и в известной мере может способствовать улучшению приверженности последнего.

Больные, получающие лечение программным ГД, отличаются от многих других, в частности, тем, что принимают значительное число лекарственных препаратов и регулярно подвергаются многочисленным исследованиям в соответствии с современными протоколами ведения. Любое «дополнительное» исследование часто встречается негативно. Не исключено, что поздняя диагностика БЭН может быть связанной с нежеланием врачей длительно объяснять больному целесообразность выполнения, например, антропометрии. Считаем, адекватный скрининг БЭН не менее важен, чем его диагностика, т.к. может позволить своевременно ее заподозрить и, соответственно, избежать ряда негативных исходов.

По данным нашего исследования, при использовании «классических» методик скрининга БЭН, таких как MUST, NRS, NST, MST, MIS, от ГД-больных не удается получить приемлемую величину индекса точности диагноза. Вероятность ошибки и установления правильного диагноза БЭН примерно равна. В то же время разработанная нами методика скрининга БЭН МЕГАСКРИН продемонстрировала индекс общей точности на уровне 80% и практически не зависела от выбора метода диагностики БЭН. Результаты ROC-анализа также подтвердили приемлемую предсказательную ценность методики скрининга БЭН МЕГАСКРИН для ГД-больных, значение площади под ROC-кривой (AUC) составило в среднем 87%.

Заключение

Для проведения скрининга БЭН в отношении ГД-пациентов использование «классических» методик MUST, NRS, NST, MST, MIS нецелесообразно ввиду их низкой предсказательной ценности. Предлагаемая нами методика скрининга БЭН МЕГАСКРИН обладает хорошими операционными характеристиками. Она получена при обследовании ГД-пациентов, поэтому не может быть распространена на лиц с хронической болезнью почек, не получающих заместительной почечной терапии. Методика скрининга БЭН МЕГАСКРИН может быть рекомендована к рутинному использованию при проведении скрининга БЭН ГД-пациентам для выявления больных, нуждающихся в углубленном обследовании с целью диагностики БЭН. Авторы выражают надежду на то, что принимают посильное участие в решении важной медико-социальной проблемы унификации подходов к скринингу БЭН у ГД-больных.