Введение

Джон Слоух одним из первых предложил в 1994 г. генетическую технологию экспрессии генов бактерий in vivo (IVET), предназначенную для идентификации бактериальных генов, которые индуцируются, когда патоген находится в организме своего хозяина. Автор высказал надежду, что это позволит пролить свет на многие биосинтетические и метаболические процессы, индуцирующие способность бактерий к размножению в тканях человека и при определенных условиях проявлять патогенные свойства в отношении органов и систем своего хозяина. Выявление этих механизмов, по мнению авторов, должно раскрыть новые точки приложения в разработке противомикробных препаратов [1].

В рамках изучения бинома человека в середине 2010-х гг. в исследование не были включены верхние и нижние мочевые пути (МП), поскольку моча считалась стерильной. Однако уже сегодня получены исчерпывающие доказательства того, что здоровые МП обладают нативной микробиотой и любые внешние факторы значительного воздействия на организм человека могут нарушать равновесие между аутофлорой и сторожевыми антибактериальными системами хозяина с формированием дисбактериоза, ведущего к реализации микробно-воспалительного процесса. Вместе с тем остается открытым вопрос: является ли основной причиной манифестации болезни избыточный рост уропатогена или это следствие системного процесса, дистанционно затрагивающего всю микробиту МП? Исследований в этом направлении относительно немного, что делает тему чрезвычайно актуальной для клинической нефрологии [2, 3].

Пиелонефрит представляет собой частный случай инфекций мочевыводящих путей, общей чертой которых является рост и размножение бактерий в моче, при этом основным уропатогеном общепризнанна грамотрицательная кишечная палочка [4, 5]. В процессе реализации сахарного диабета многофакторный характер патологии включает в своем развитии ряд молекулярных механизмов, связанных с микробиотой МП. Диабет 1-го типа проявляется повышенной адгезивной активностью белков эпителия, а диабет 2-го типа сопровождается активацией рецепторов, распознающих микроорганизмы в моче, и в обоих случаях возникают молекулярные предпосылки к возникновению воспаления [6]. При этом немаловажная роль отводится эффекту «сладкой мочи», которая является пищевой базой для привлечения, быстрого размножения бактерий и проявления ими патогенных свойств [7].

Понятие бессимптомной бактериурии включает наличие одного или более видов бактерий, растущих в моче при определенных количественных показателях без пиурии в отсутствие признаков или симптомов воспаления в мочевыводящих путях. При этом бактерии, выделенные из мочи при первом высеве, должны быть обязательно выявлены повторно в течение следующих 24 часов при тщательном выполнении требований к забору образца и обладать аналогичной чувствительностью к антибактериальным препаратам, что исключает факт контаминации мочи [8]. Считается, что обнаружение бактерий в моче без лейкоцитурии не является поводом для антибактериальной терапии, если отсутствуют факторы риска (пузырно-мочеточниковый рефлюкс, мочекаменная болезнь, сахарный диабет и др.) [9].

Таким образом, одной из причин, почему диабетики более восприимчивы, чем недиабетики, к инфекциям мочевыводящих путей, является их «сладкая моча». Экспериментально показано, что добавление глюкозы (до концентрации 1000 мг/дл) в мочу усиливало скорость роста всех известных уропатогенов [10]. Специальные исследования влияния глюкозурии in vitro на вирулентность и экспрессию генов уропатогенов показали, что глюкозурия быстро, уже через 2 часа, изменяет экспрессию генов, индуцирующих образование биопленки и подавление активности местного иммунитета. Эти результаты дают новые представления о влиянии глюкозурии на активацию агрессивных свойств условно-патогенной микрофлоры в составе микробиоты МП [11].

Известно, что в норме глюкоза фильтруется через клубочки, а затем реабсорбируется проксимальным почечным канальцем. При этом менее 0,1% глюкозы не реабсорбируются почками (<0,25 мг/мл) и большая часть стандартных автоматизированных качественных тестов мочи не обнаруживает этого уровня, что снижает реальную оценку частоты положительных результатов на бессимптомную глюкозурию до 1% от всех проведенных исследований [12].

По данным различных авторов, частота встречаемости бессимптомной бактериурии среди здоровых людей варьируется от 1 до 5%, что в одних случаях рассматривается в рамках бактериального пейзажа физиологической микробиоты МП, в других как предвестник манифестации в них микробно-воспалительного процесса [13, 14]. Поэтому до тех пор, пока механизмы формирования бессимптомного присутствия бактерий в моче и их последствия не будут полностью изучены, следует по крайней мере принимать те же меры, которые используются у лиц с симптоматическими инфекциями МП [15].

Цель исследования: оценка особенностей метаболизма глюкозы в МП при различных проявлениях бактериурии.

Материал и методы

В рамках настоящего исследования проведен ретроспективный анализ 386 записей стационарных и амбулаторных карт, показателей автоматизированного исследования общего анализа мочи, ее микроскопии, результатов биохимического тестирования уровня гликемии и глюкозурии у пациентов нефрологических и урологических стационаров Тюмени, среди которых оказались 32 пациента (18 женщин и 14 мужчин) с медианой возраста 45,4 (39; 56) года, имевших в наличии электронные носители результатов позитронно-эмиссионной томографии/компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) всего тела с фтордезоксиглюкозой (18F), проведенных в Тюменском радиологическом центре в 2017–2022 гг. по поводу заболеваний, не связанных с патологией почек. Эти пациенты были рандомизированы в три группы для дальнейшего исследования. Первая группа состояла из 11 человек с впервые выявленной бессимптомной бактериурией. Во второй группе были 14 пациентов, проходивших стационарное лечение по поводу обострения хронического пиелонефрита (ХПН) в текущем году, и в третьей – 7 пациентов с длительным анамнезом ХПН вне обострения. Контрольную группу составили 15 здоровых лиц аналогичного возраста и пола без нефроурологического анамнеза, у которых в неизмененном общем анализе мочи обнаруживались следы сахара. Все пациенты консультированы эндокринологом, женщины – гинекологом, и у них были исключены сопутствующие заболевания.

Автоматизированное исследование общего анализа мочи выполнялось на анализаторе мочи URISYS 2400 (Roche Diagnostics GmbH) [16]. Определение концентрации глюкозы в крови и моче ферментативным глюкозооксидазным методом при референсных значениях для мочи 0–1,8 ммоль/л [17]. Микроскопию нецентрифугированной мочи с окраской по Грамму при обнаружении одной или более бактерий в поле зрения расценивали как наличие 10 и более бактерий в мкл мочи [18].

ПЭТ/КТ всего тела с 18F выполняли на аппарате Biograph («Siemens») визуальным методом с изучением активности метаболизма в зонах интереса, выделенных штрих-линией по уровню захвата изотопа (SUVmax), в рамках физиологических отклонений показателей от 5,6 до 16,5 г/мл. Исследования проводили в течение 30 минут через 20 минут после внутривенного ведения 5 мл (200 МБк) препарата. Препарат изготавливался в Тюменском радиологическом центре на компактном циклотроне фирмы «Scanditronix». ПЭТ/ КТ-сканирование во всех случаях выполнялось в стандартном режиме [19–21]. Статистический анализ и обработку данных проводили согласно международным требованиям, предъявляемым к обработке данных научных исследований, при помощи программы для персональных компьютеров Statistica for Windows (версия 11.5). Непрерывные переменные представлены в виде M±m (среднее±стандартная ошибка среднего). Статистическую значимость различий оценивали по t-критерию Стьюдента.

Результаты и обсуждения

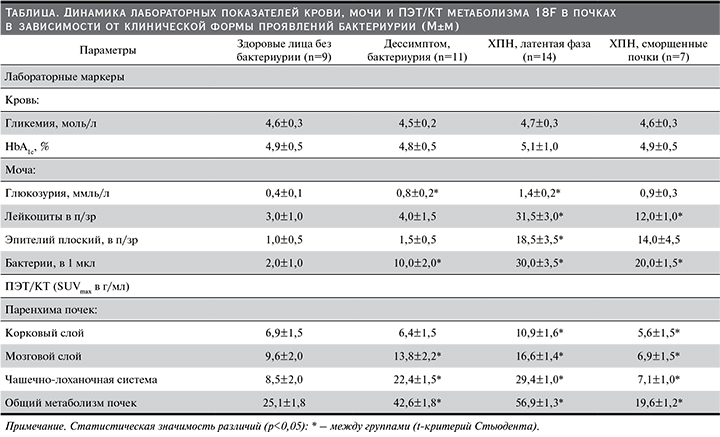

В первой группе пациентов без нефроурологического анамнеза в общем анализе мочи при повторном исследовании с интервалом 7 дней число лейкоцитов в моче оставалось в пределе 4,0±1,5 в мкл, число бактерий не превышало 10,0±2,0 в мкл, уровень глюкозурии определяли в границах физиологических флуктуаций (0,8±0,2 ммоль/л), однако в 2 раза был выше, чем в контрольной группе лиц без бактериурии.

Во второй группе пациентов, прошедших стационарное лечение по поводу обострения ХПН в текущем году, в повторных анализах мочи перед ПЭТ/КТ сканированием наблюдалась стойкая лейкоцитурия с числом лейкоцитов 31,5±3,0 в п/з, бактерий – 30,0±3,5 в мкл и сахара – 1,2±0,2 ммоль/л в моче. Но этого количества оказалось недостаточно для преодоления порога чувствительности автоматизированного исследования общего анализа мочи, оснащенного стандартными тестполосками с уровнем выявления глюкозы 1,7 и более ммоль/л. В третьей группе пациентов с длительным анамнезом ХПН без эпизодов обострения в текущем году мочевой синдром характеризовался наличием в моче лейкоцитов не более 14,0±4,5 в п/з, бактерий в пределах 20,0±1,5 в мкл и уровнем сахара, не превышающим 0,9±0,3 ммоль/л, что также оставалось ниже показателя, доступного для стандартного тестирования, и было выявлено только при специальном биохимическом поиске (см. таблицу).

Визуальный и количественный анализ результатов сканирования всего тела с 18F пациентов (см. рисунок на вклейке) без бактериурии показал, что в процессе метаболизма энергоемких молекул глюкозы в проекции почечных лоханок фиксировалось соизмеримое с почечной паренхимой количество меченой глюкозы (6,9±1,5, 9,6±2,0, 8,5±2,0 г/мл).

У пациентов с бессимптомной бактериурией общая метаболическая активность почек и накопление молекул меченой глюкозы в проекции почечных лоханок были достоверно выше, чем в группе лиц без бактериурии (8,5±2,0 и 22,4±1,5 г/ мл; р<0,05).

В группе пациентов с латентным течением ХПН метаболическая активность в почках и лоханках продолжала нарастать, что совпадало с проявлениями стойкой пиурии и указывало на незавершенность бактериальной нефропатии (42,6±1,8 и 56,9±1,3 г/мл; р<0,05).

В четвертой группе пациентов с длительным анамнезом ХПН без обострений в течение последнего года присутствие бактерий в моче и лейкоцитурия сопровождались самой низкой метаболической активностью во всех анализируемых регионах обеих почек (42,6±1,8, 56,9±1,3, 19,6±1,2 г/мл; р<0,05).

Выводы

Селекция патогенных свойств у типичных представителей микробиоты МП, определяющих клиническую форму проявления бактериурии, может быть связана с особенностями метаболизма глюкозы в органах мочевой системы, что нуждается в специальном изучении и уточнении.