Известно, что при преэклампсии (ПЭ) происходят патологические изменения функции различных органов матери. В этот процесс чаще и на более ранних стадиях вовлекаются почки [1, 2].

Наиболее значительное влияние ПЭ на организм матери и плода во многих случаях зависит от течения и степени процессов, происходящих в почках. В результате функциональной недостаточности органа спазм, образующийся и стойко развивающийся в сосудистой системе, приводит к нарушению перфузии органов и систем, плодово-маточного кровообращения и прежде всего самих почек, что сопровождается снижением клубочковой фильтрации и почечного порога, приводит к протеинурии [3, 5, 6].

Одним из результатов спазма и ишемии органов и систем организма матери следует считать повышение в крови концентрации мочевой кислоты (гиперурикемия >5,5 мг%), которая является конечным продуктом пуринового метаболизма. Известно, что мочевая кислота синтезируется главным образом в селезенке и экскретируется почками [4]. Следовательно, повышение ее концентрации в плазме может служить показателем тяжести нарушения почечной функции, индикатором развития гипертензии во время беременности [7]. Учтя многофакторность гиперурикемии [8], уточнили, что индикатором развития гипертензии во время беременности, как и причиной увеличения перинатальных потерь, следует считать гиперурикемию свыше 5,5 мг%.

Согласно утверждениям указанных авторов, даже в отсутствие протеинурии риск развития преждевременных родов, малого гестационного возраста плода при рождении, материнской и перинатальной смертности среди женщин с гестационной гипертензией и геперурикемией крайне высок.

Цель исследования: оценка роли почечного кровотока и мочевой кислоты в ранней диагностике беременности, осложненной ПЭ.

Материал и методы

Исследование было посвящено детальному изучению почечных функций, почечного кровотока и концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови и в моче 200 беременных женщин в сроке гестации 30–34 недели. Из них 50 были с физиологическим течением беременности (1-я группа), 100 – с наслоением легкой ПЭ (2-я группа) и 50 – с тяжелой ПЭ (3-я группа).

Исследование почечного кровотока в сроки гестации 30–34 недели допплерометрическим методом проведено всем беременным вышеуказанных групп. Почечный кровоток исследован с использованием дуплексного сканирования в режиме импульсно-волнового и цветового допплера. Допплерометрические параметры определены на уровне сегментарных, междолевых, дистальных артерий. Допплерометрия осуществлена аппаратом УЗИ с допплеровской приставкой на аппарате фирмы Sono-scape SSI-5000 (модель: Китай) с конвексным датчиком 3,5 МГЦ, позволяющим исследовать почечный кровоток. Использовали следующие показатели: RI (Resistance Index). Мочевая кислота определялась в сыворотке кровы ферментативным колориметрическим методом (уровень мочевой кислоты в сыворотке крови у здоровых небеременных женщин в норме составляет 140–340 мкмоль/л).

Статистическую обработку результатов произвели с использованием критерия Стьюдента при помощи пакета программ Statgraf и Microsoft Excel версии для Windows.

Результаты и обсуждение

Учтя большое разнообразие показателей, получаемых при допплерометрии сосудов почек, а также превалирование в патогенезе ПЭ генерализованного спазма резистивных сосудов с повышением общего периферического сопротивления сосудов, которые в основном происходят в почках, сочли возможным остановиться лишь на допплерометрическом показателе RI, характеризующем резистентность сосудистой системы почек. Для суждения о преимущественном месте изменений резистентности сосудов почек мы определили показатель RI в дистальном сегменте почечной артерии на уровне сегментарных и междолевых артерий.

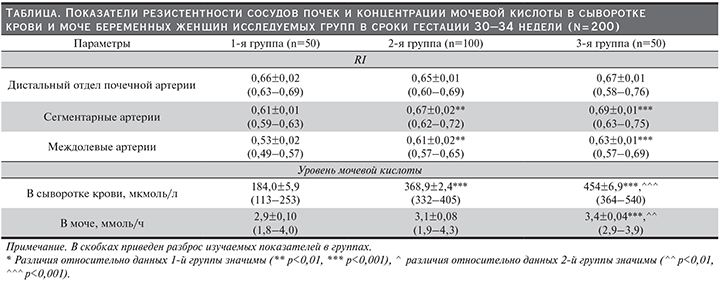

Приведенная ниже таблица отражает состояние резистентности почечных сосудов и уровень мочевой кислоты в сыворотке крови и моче у обследованных нами беременных женщин с физиологическим течением беременности, ПЭ легкой и тяжелой степеней.

Анализируя приведенные данные, касающиеся индекса резистентности почечных сосудов, можно отметить, что у пациенток с физиологически протекающей беременностью тонус дистальных отделов почечной артерии достоверно превышает резистентность внутрипочечных сосудов (сегментарных и междолевых артерий). То есть резистентность внутрипочечных артерий при нормально протекающей беременности относительно низкая, не препятствует внутрипочечному кровотоку. В этом отношении полученные нами данные согласуются с таковыми многих авторов (С.А. Акпербекова, А.В. Гадиров, 2010; И.В. Верзакова, М.А. Сетоян, 2010; Н.М. Мазурска, 2004; W. Gyselaers, 2010; J.А. Еyabalan, K.P. Conrad, 2007).

С наслоением легкой ПЭ в целом повышался RI почечных сосудов: междолевых – на 15,1% (р<0,01). Повышение тонуса сегментарных почечных артерий составил 9,8% (р<0,01), в то время как RI дистального сегмента почечной артерии оставался практически без изменений.

С повышением тяжести течения ПЭ продолжала нарастать резистентность внутрипочечных сегментарных и междолевых артерий. RI сегментарных, междолевых и внутрипочечных артерий у женщин с тяжелой ПЭ был повышен относительно таковых 2-й группы на 3,3% соответственно (в обоих случаях р>0,05). RI дистальных отделов почечной артерии, оставаясь неизмененным, был на 5,8% ниже этого показателя внутрипочечных сегментарных артерий и на 3,2% ниже резистентности внутрипочечных междолевых артерий. Все указанное свидетельствовало о значительном повышении сопротивления внутрипочечных артерий, что и приводило к снижению почечного кровотока, снижению почечного порога экскреции альбумина и ухудшению почечных функций, в частности фильтрационной и концентрационной.

Об этом свидетельствовали снижение диуреза и относительной плотности мочи.

Проведенное нами параллельное исследование концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови и в моче показало, как видно из данных, приведенных в таблице, что с присоединением ПЭ и нарастанием ее тяжести происходило увеличение концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови, значительно превышающее норму, со снижением степени концентрации в моче.

Гиперурекемия у группы женщин с легкой ПЭ превышала уровень мочевой кислоты в крови у женщин контрольной группы на 100,5% (р<0,001), при тяжелой ПЭ – на 146,7% (р<0,001).

При анализе экскреции мочевой кислоты с мочой по группам создается ложное впечатление о нарастании содержания ее у пациенток с легким и тяжелым течением ПЭ. Ложность создавшегося впечатления становится видной при расчете процента экскреции мочевой кислоты в соотношении кровь: моча. Так, если у беременных контрольной группы концентрация мочевой кислоты в крови составляла 184,0±5,9 мкмоль/л, в моче – 2,9±0,10 ммоль/ч, то концентрационный индекс экскреции кровь:моча – 1,02%. У женщин с ПЭ легкой степени при концентрации мочевой кислоты в моче 3,1 ммоль/ч концентрационный индекс экскреции составил 0,84%.

У женщин с тяжелой ПЭ при, казалось бы, большей концентрации мочевой кислоты в моче (3,4±0,4 ммоль/ч) концентрационный индекс экскреции составил 0,74%, т.е. был ниже, чем у беременных с легким течением ПЭ. Это объясняется стремительным нарастанием концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови параллельно тяжести ПЭ за счет значительных метаболических нарушений и явного снижения ее экскреции с мочой.

Выводы

Полученные нами данные дают возможность считать, что более показательным тестом при нарастающей степени тяжести ПЭ с ухудшением почечных функций являются не абсолютные величины экскреции мочевой кислоты, а процентное соотношение ее в системе кровь–моча.