Введение

Особенности течения, патогенеза, терапии воспалительных заболеваний суставов предполагают возможность развития повреждения почек различного генеза [1]. В то же время даже субклиническое нарушение функции почек служит независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний [2–4]. Именно сердечно-сосудистые осложнения, обусловленные атеросклеротическим поражением сосудов, считаются основной причиной преждевременной смерти пациентов с ревматическими болезнями [5]. Одним из подходов к ранней диагностике повреждения почек может служить оценка состояния канальцевого аппарата [6]. При ряде заболеваний поражение проксимальных канальцев опережает повреждение клубочков как морфологически, так и лабораторно [7]. Альбуминурия, известный маркер раннего повреждения почек и сердечно-сосудистого риска, в настоящее время рассматривается как результат не только повышенной проницаемости клубочковой мембраны, но и снижения реабсорбции альбумина в проксимальных канальцах [8]. Однако в настоящее время в литературе недостаточно данных о наличии и выраженности тубулярной дисфункции у пациентов с различными воспалительными заболеваниями суставов, недостаточно данных сравнительного анализа выраженности тубулярной дисфункции при различных воспалительных артритах.

Целью данного исследования стали оценка наличия и выраженности тубулярной дисфункции у пациенток с РА и ПсА, выявление особенностей канальцевого повреждения в зависимости от особенностей заболевания.

Материал и методы

В исследование включены 61 пациентка с РА и 39 пациенток с ПсА в возрасте от 18 до 60 лет. Диагноз РА устанавливался на основании диагностических критериев ACR/EULAR 2010 г., ПсА – на основании критериев CASPAR 2006 г. В исследование не включались пациентки, имевшие любые сопутствовавшие заболевания почек, протеинурию выше 300 мг/сут, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по CKD-EPI менее 60 мл/мин/1,73 м², артериальную гипертензию (АГ) III стадии, тяжелые сопутствовавшие заболевания в фазе обострения, онкологическую патологию, беременность, заболевания, сопровождавшиеся развитием вторичной нефропатии.

Группу сравнения составили 30 практически здоровых женщин, средний возраст – 45 (34–55) лет, не имевших заболеваний почек в анамнезе, с нормальными показателями лабораторных (общий анализ мочи, проба Нечипоренко, суточная протеинурия) и инструментальных исследований (УЗИ почек, дуплексное исследование почечных артерий), без АГ или с контролируемой АГ I–II стадий. Лица группы сравнения были сопоставимыми с пациентками с РА и ПсА по возрасту, индексу массы тела (ИМТ), уровню артериального давления (АД) на момент обследования.

Всем пациенткам проведено общеклиническое обследование, включившее общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, суточную протеинурию, пробу Нечипоренко; тщательно собирался анамнез для выявления заболеваний почек, по показаниям проводили УЗИ почек, допплеровское исследование почечных артерий.

Для определения активности РА использовали индекс активности DAS28, рентгенологическую стадию РА определяли по классификации Штейнброкера. Для оценки функциональной активности пациенток с РА и ПсА использовали опросник состояния здоровья HAQ (Health Assessment Questionare) и индекс функциональной активности пациентки с РА (PAS – Patient Activity Scale), определяли функциональный класс (ФК) у пациенток с ПсА и РА по классификации ACR (American College of Radiology 1991). Пациенткам с ПсА проводили определение активности воспалительного процесса с помощью подсчета числа болезненных суставов (ЧБС) –из 78 (ACR) и из 68 (индекс Ричи, 0–3 балла), числа припухших суставов (ЧПС) – из 76 (ACR) и из 66 (индекс Ричи, 0–3 балла), с последующим расчетом индекса DAS, модифицированного для данного заболевания. Проводили определение клинико-анатомического варианта ПсА (классификация Бадокина, 2005). У всех пациенток с РА и ПсА исследовали уровень С-реактивного белка высокочувствительным иммунотурбидиметрическим методом.

Для оценки наличия и выраженности тубулярной дисфункции исследовали уровень мочевой экскреции альбумина, α1-микроглобулина и ферментов – гаммаглутамилтранспептидазы (ГГТП) щеточной каемки эпителия канальцев и цитоплазменного фермента эпителия канальцев – лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в разовой порции мочи [9, 10]. Количественная оценка мочевой экскреции альбумина и α1-микроглобулина проводилась иммунотурбидиметрическим методом с использованием реактивов фирмы «APTEC Diagnostics» (Бельгия) на автоматическом анализаторе BM/Hitachi 912 Analyzer (Roche, Швейцария). Рассчитывали отношение α1-микроглобулин/креатинин (α1-Мг/Кр) в утренней порции мочи (мг/г креатинина) и альбумин/креатинин (Ал/Кр) в утренней порции мочи (мг/г креатинина). Определение содержания ферментов ГГТП, ЛДГ в моче проводили на биохимическом анализаторе BM/Hitachi 912 Analyzer (Roche, Швейцария) с использованием реагентов фирмы «Диакон-ДС» (Россия). Исследовали утреннюю порцию мочи, показатели пересчитывали на 1 ммоль креатинина мочи.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета программ «Statistica 8.0», «Microsoft Excel». Для проверки соответствия распределения признака нормальному использовали метод Шапиро–Уилка; нормальным считали при p>0,05. Для описания нормально распределенных количественных признаков использовали среднее значение признака и среднее квадратичное отклонение; для описания признаков, распределение которых отличалось от нормального, указывали медиану, нижний и верхний квартили. Для сравнения двух групп использовали метод сравнения Манна–Уитни. Корреляцию изучали с помощью метода Спирмена. Сравнение относительных частот в двух группах проводилось с использованием χ²-критерия с поправкой Йетса. Различия и корреляционные взаимосвязи считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты

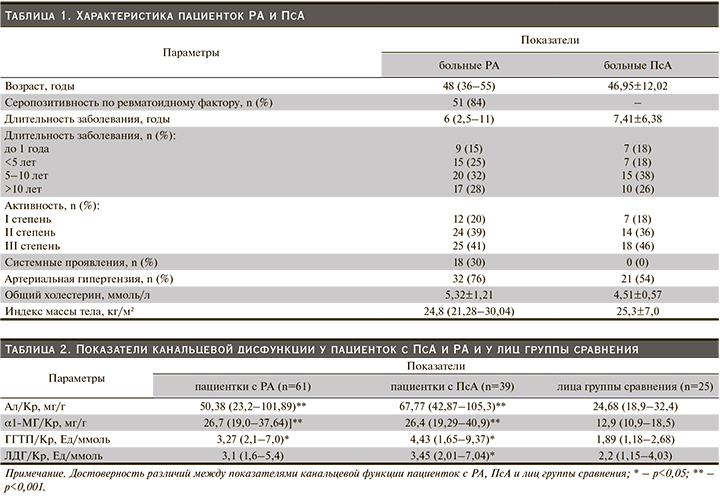

В исследование включены 61 пациентка с РА и 39 пациенток с ПсА. Среди пациенток с РА преобладали серопозитивные больные – 51 (84%), с III рентгенологической стадией заболевания – 23 (38%), с умеренной и высокой активностью РА – 49 (80%). Среди пациенток с ПсА преобладали женщины с полиартритическим вариантом артрита – 22 (56,4%), умеренной и высокой степенью активности ПсА – 32 (82,1%). Пациентки с РА и ПсА были сопоставимыми по возрасту, длительности заболевания, активности воспалительного процесса, ИМТ, уровню АД на момент обследования, концентрации общего холестерина (ОХ) сыворотки. Характеристика больных представлена в табл. 1.

Большинство пациенток с РА получали базисные препараты: метотрексат – 32 (53%) пациентки, лефлуномид – 5 (8%), другие препараты – 5 (8%), комбинацию препаратов – 7 (11%) пациенток. Двенадцать (20%) пациенток на момент поступления в стационар не получали базисной терапии. В зависимости от кратности применения нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) все пациентки были разделены на 3 группы: в 1-ю группу вошли пациентки, принимавшие НПВС в течение последних 2 недель не чаще 1 раза в неделю, во 2-ю – принимавшие НПВС чаще 1 раза в неделю, но не ежедневно, в 3-ю группу – с ежедневным приемом НПВС. Пациентки в группах были сопоставимыми по возрасту, длительности заболевания, ИМТ, АД, ОХ. В 1-ю группу вошли 25 (41%) пациенток с РА, во 2-ю – 13 (21%), в 3-ю группу – 19 (31%). Только 4 (7%) пациентки не принимали НПВС в течение последних 2 недель. Глюкокортикоиды принимали 39 (64%) пациенток с РА, большинство (54%) из них принимали 10 мг/сут в пересчете на преднизолон.

Среди пациенток с ПсА базисную терапию получали большинство: метотрексат – 29 (74%) пациенток, сульфасалазин – 2 (5%), другие препараты – 1 (3%), комбинацию препаратов – 3 (8%) пациентки. Четыре (10%) пациентки на момент госпитализации и обследования в стационаре не получали базисной терапии. НПВС получали все пациентки с ПсА. В 1-ю группу вошли 10 (25,6%) пациенток с ПсА, во 2-ю – 12 (30,8%), в 3-ю группу – 17 (43,6%). Глюкокортикоиды принимали 25 (64%) пациенток с ПсА, большинство (65%) из них принимали 10 мг в пересчете на преднизолон, пульс-терапия глюкокортикоидами проводилась 6 (15%) пациенткам.

Концентрация маркеров тубулярной дисфункции у пациенток с РА и ПсА в зависимости от особенностей заболевания. Результаты исследования уровней маркеров канальцевой дисфукции у пациенток с РА и ПсА представлены в табл. 2.

У пациенток с РА уровни α1-Мг/Кр (р<0,001), Ал/Кр (p<0,001) и ГГТП/Кр (р=0,021) были выше, чем у женщин группы сравнения. Уровень цитоплазменного фермента ЛДГ/Кр в моче у женщин с РА статистически значимо не отличался от уровня у лиц группы сравнения. У пациенток с ПсА выявлено существенное повышение уровней всех изучаемых маркеров канальцевой дисфункции по сравнению с лицами группы сравнения: α1-Мг/Кр (р<0,001), Ал/Кр (p<0,001), ГГТП/Кр (р=0,012), ЛДГ/Кр (р=0,035).

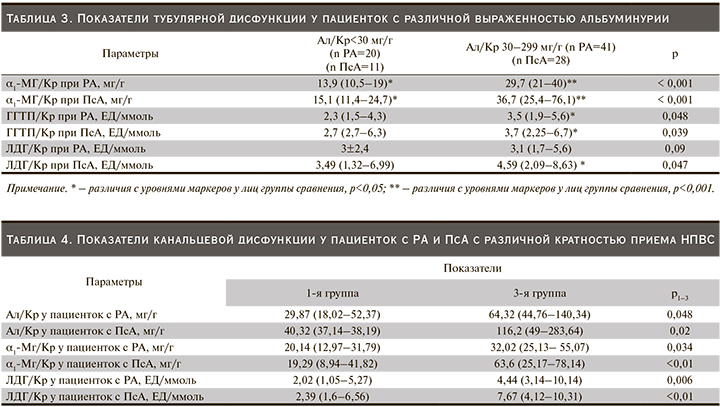

У пациенток с РА и ПсА с нормальным уровнем экскреции альбумина (Ал/Кр<30 мг/г) был существенно повышен уровень α1-Мг/Кр по сравнению с его уровнем у лиц группы сравнения (табл. 3).

По мере увеличения выраженности альбуминурии (Ал/Кр – 30–299 мг/г) отмечено дальнейшее повышение уровня α1-микроглобулина, установлено повышение уровня фермента щеточной каймы эпителия канальцев почек – ГГТП/Кр, что свидетельствует о прогрессировании тубулярных расстройств.

При изучении канальцевой дисфункции в зависимости от продолжительности артрита было выявлено, что у пациенток с длительностью РА до 1 года повышен только уровень α1-Мг/Кр по сравнению с его уровнем у лиц группы сравнения (p=0,039). У пациенток с РА при продолжительности заболевания от 1 года до 5 лет был повышен уровень не только α1-Мг/Кр (p=0,005), но и Ал/Кр (p=0,002). При длительности РА от 5 до 10 лет были повышены уровни и α1-Мг/Кр (p<0,001), и Ал/Кр (p=0,007); а у больных с продолжительностью РА более 10 лет повышены уровни всех исследованных маркеров, в т.ч. и уровень ЛДГ.

Подобная тенденция выявлена и у пациенток с ПсА.

У женщин с длительностью ПсА до 1 года был повышен уровень только α1-Мг/Кр мочи по сравнению с его уровнем у лиц группы сравнения (p=0,021). При длительности ПсА от 1 года до 5 лет установлено повышение уровней уже двух маркеров тубулярной дисфункции: α1-Мг/Кр мочи (p<0,001) и Ал/Кр мочи (p=0,017); при длительности заболевания более 5 лет были повышены уровни всех изученных маркеров канальцевой дисфункции: α1-Мг/Кр мочи (p<0,001), Ал/Кр мочи (p<0,001), ЛДГ/Кр мочи (р=0,027), ГГТП/Кр мочи (p=0,031).

При анализе канальцевой дисфункции в зависимости от активности заболевания выявлено, что у пациенток с РА старше 40 лет при минимальной активности повышен только уровень α1-Мг/Кр (p=0,037); при умеренной активности повышены уровни α1-Мг/Кр (p=0,007) и Ал/Кр (p=0,041), при высокой активности – уровни всех маркеров канальцевой дисфункции. Во всех изучаемых группах пациентки и женщины группы сравнения были сопоставимыми по возрасту, ИМТ, уровням АД и ОХ.

У пациенток с ПсА при минимальной активности повышены уровни α1-Мг/Кр (p<0,001) и Ал/Кр (p<0,05); при умеренной активности – уровни α1-Мг/Кр (p<0,001), Ал/Кр (p<0,05) и ГГТП/Кр (p<0,05), при высокой активности – уровни всех маркеров канальцевой дисфункции.

Для анализа особенностей канальцевой дисфункции в зависимости от выраженности структурных изменений в суставах пациентки с РА были разделены на 2 группы: с наличием и отсутствием эрозий в суставах по данным рентгенографии. У пациенток без эрозий в суставах установлено повышение уровней α1-Мг/Кр и Ал/Кр по сравнению с таковыми у лиц группы сравнения (p=0,031 и p=0,047 соответственно), а у пациенток с наличием эрозий в суставах были повышены уровни всех маркеров канальцевой дисфункции.

У пациенток с РА старше 40 лет выявлены разные уровни α1-Мг/Кр и Ал/Кр при наличии I и III рентгенологических стадий процесса: уровни α1-Мг/Кр – 23,22 (16,01–31,95) и 37,57 (27,01–57,09) соответственно (p=0,002), уровни Ал/Кр – 39,02 (21,34–76,36) и 82,61 (50,27–209,13) соответственно (p=0,024). Выявлена связь между рентгенологической стадией РА и уровнем α1-Мг/Кр у пациенток старше 40 лет (r=0,407; p=0,005).

У пациенток с ПсА с различными клинико-анатомическими вариантами артрита наиболее выраженные изменения установлены при наличии полиартритического варианта: уровни Ал/Кр мочи (p=0,02), α1-Мг/Кр мочи (p=0,001), ЛДГ/Кр мочи (p=0,01), ГГТП/Кр мочи (p=0,001) были существенно выше, чем у женщин группы сравнения. У пациенток с ПсА с моно/олигоартритическим вариантом выявлено повышение уровней Ал/Кр мочи (p=0,024), α1-Мг/Кр мочи (p=0,00056), ЛДГ/Кр мочи (p=0,0016); у пациенток с ПсА со спондилоартритическим вариантом – повышение уровней Ал/Кр мочи (p=0,001), α1-Мг/Кр мочи (p=0,005).

При сравнении микропротеинурии и ферментурии у пациенток с различным функциональным классом РА выявлено, что уровни Ал/Кр, α1-Мг/Кр и ГГТП/Кр в моче у пациенток с III ФК достоверно выше, чем у пациенток с I ФК (p=0,035, p=0,039 и p=0,044 соответственно). У женщин с I ФК уровни всех маркеров не отличались от таковых маркеров у лиц группы сравнения, а у пациенток со II и III ФК уровни всех маркеров были выше, чем у лиц группы сравнения (p<0,05). Выявлены связи между уровнем α1-Мг/Кр и значениями индекса HAQ (r=0,447; p=0,025), индекса PAS (r=0,450; p=0,026), между уровнем Ал/Кр и значением индекса HAQ (r=0,421; p=0,031).

У пациенток с ПсА отмечены схожие тенденции. У пациенток с ПсА с III ФК уровни Ал/Кр, α1-Мг/Кр и ГГТП/Кр были достоверно выше, чем у пациенток с I ФК (p=0,015, p=0,029 и p=0,024 соответственно). У женщин с I ФК был повышен только уровень α1-Мг/Кр (p=0,038) по сравнению с таковым аналогичного маркера у женщин группы сравнения, у пациенток со II и III ФК уровни всех маркеров были выше, чем у лиц группы сравнения (p<0,05). Выявлена связь между уровнем α1-Мг/Кр и значением индекса HAQ (r=0,37; p=0,005), между уровнем Ал/Кр и значением индекса HAQ (r=0,31; p=0,027).

Уровни Ал/Кр, α1-Мг/Мг и ЛДГ/Кр у пациенток с РА и ПсА с ежедневным приемом НПВС в течение 2 недель были существенно выше, чем у пациенток, принимавших НПВС не чаще 1 раза в неделю (табл. 4).

У пациенток с РА 1-й группы выше был только уровень α1-Мг/Кр (p=0,036), у пациенток 2-й группы – выше уровни α1-Мг/Кр (p=0,021) и ГГТП/Кр (p=0,037), у пациенток 3-й группы повышены уровни всех маркеров (p<0,05). У пациенток с ПсА 1-й группы был повышен только уровень α1-Мг/Кр (p=0,015), у пациенток 2-й группы повышены уровни α1-Мг/Кр (p<0,01) и Ал/Кр (p=0,02), у пациенток 3-й группы повышены уровни всех маркеров (p<0,05).

Обсуждение

При обследовании пациенток с РА и ПсА без сопутствовавших заболеваний почек установлено существенное повышение уровней микропротеинов (α1-микроглобулин, альбумин) и ферментов эпителия канальцев (ГГТП, ЛДГ) в моче. При этом у пациенток с хроническими воспалительными заболеваниями суставов наибольшая выраженность тубулярной дисфункции и альбуминурии отмечена при длительности заболевания более 10 лет высокой активности артрита, с выраженными структурными изменениями суставов, низким функциональным статусом, с высокой кратностью приема НПВС. То есть имеет значение не только продолжительность артрита, но и активность процесса, выраженность его проявлений, требующая частого приема НПВС. При этом характер канальцевой дисфункции у пациенток с РА и ПсА однотипный. Однако у пациенток с ПсА по сравнению со здоровыми лицами выявлено повышение уровней всех изученных маркеров, в т.ч. и ЛДГ – митохондриального фермента эпителия проксимальных канальцев, повышение уровня которого свидетельствует о тяжелом повреждении клеток, вплоть до некроза. Напротив, у пациенток с РА повышен уровень микропротеинов и только одного фермента – ГГТП.

У пациенток с ПсА повышение уровней изученных маркеров выявлено уже через 5 лет от начала заболевания, у женщин с РА – через 10 лет. Поскольку пациентки с РА и ПсА были сопоставимыми по возрасту, уровню АД и ОХ, длительности артрита, активности воспалительного процесса, можно предположить, что одной из причин более выраженной тубулярной дисфункции у больных ПсА может служить и большая кратность приема НПВС.

Наиболее ранним из исследованных маркеров поражения почек является α1-Мг. Так, повышение уровня α1-Мг выявлено даже у пациенток с нормальной мочевой экскрецией альбумина (30 мг/г) и у пациенток с длительностью артрита менее года.

Заключение

Таким образом, у пациенток с РА и ПсА существенно повышены уровни маркеров тубулярной дисфункции. Представленные маркеры тубулярной дисфункции могут использоваться для ранней диагностики поражения почек у пациенток с артритами, при этом, по-видимому, наиболее ранним из изученных маркеров является α1-микроглобулин. Выявление канальцевой дисфункции у пациенток с артритами позволит выделять лиц с более тяжелым прогнозом, в т.ч. по сердечно-сосудистому риску, и своевременно проводить коррекцию терапии.