«Можно восхищаться древностью,

но следовать нужно современности»

Публий Корнелий Тацит

После смерти профессора А.М. Шумлянского (рис. 1) прошли столетия, и за это время множество больших открытий обогатило мировую медицинскую науку, которую создавал и которой верно служил сам ученый. Великий анатом и нефролог, никогда не устававший учиться, искать новое в науке, с гордостью за своих потомков вошел бы в современную лабораторию. Эта гордость была бы тем более законна и правомочна, что в клинической и фундаментальной медицине восторжествовали те идеи, за которые он боролся всю жизнь.

После смерти профессора А.М. Шумлянского (рис. 1) прошли столетия, и за это время множество больших открытий обогатило мировую медицинскую науку, которую создавал и которой верно служил сам ученый. Великий анатом и нефролог, никогда не устававший учиться, искать новое в науке, с гордостью за своих потомков вошел бы в современную лабораторию. Эта гордость была бы тем более законна и правомочна, что в клинической и фундаментальной медицине восторжествовали те идеи, за которые он боролся всю жизнь.

Ни у кого не вызывает сомнений, что выдающийся ученый А.М. Шумлянский – поистине крупный деятель отечественной медицины, анатомии и нефрологии, в частности. При обращении к жизни Александра Михайловича, профессиональной и общественной деятельности можно подчеркнуть не только интересные научные факты из истории клинической медицины, но и провести аналогии с современностью, найти ответы на многие практические вопросы анатомии, терапии, нефрологии и современной медицинской науки в целом.

Хорошо известна обширная плодотворная практическая, педагогическая и научная деятельность Александра Михайловича Шумлянского, воспитавшего целое поколение крупных научных специалистов и талантливых клиницистов. Общественная и организаторская работа Александра Александровича весьма разнообразна; особенно ярко она проявилась во время его активной научно-практической деятельности в 80-х гг. XVIII столетия.

В 2020 г. исполнилось 225 лет со дня смерти выдающегося отечественного врача, акушера и грамотного клинициста Александра Михайловича Шумлянского.

Прошло почти 240 лет со времени возникновения учения о почке, изложенного в докторской диссертации отечественного ученого Александра Михайловича Шумлянского. Общеизвестно, что описание строения почки А.М. Шумлянским легло в основу дальнейших исследований структуры и функции этого важного регуляторно-выделительного органа. После публикации в 1782 г. в Страсбурге диссертационной работы А.М. Шумлянского на латинском языке, учение о почке стало стремительно развиваться в разных странах [1].

Прошло почти 240 лет со времени возникновения учения о почке, изложенного в докторской диссертации отечественного ученого Александра Михайловича Шумлянского. Общеизвестно, что описание строения почки А.М. Шумлянским легло в основу дальнейших исследований структуры и функции этого важного регуляторно-выделительного органа. После публикации в 1782 г. в Страсбурге диссертационной работы А.М. Шумлянского на латинском языке, учение о почке стало стремительно развиваться в разных странах [1].

А.М. Шумлянский родился в 1748 г. в селе Малые Будищи Полтавской губернии в семье простого казака. Свое образование он начал в возрасте 11 лет в Киево-Могилевской духовной академии. В возрасте 25 лет А.М. Шумлянский был принят «без содержания» (сверх штатов) в медицинскую школу при Петербургском адмиралтейском госпитале. Следует отметить, что преподаватели школы отмечали его выдающиеся врачебные способности. После окончания учебы в 1776 г. он был оставлен в том же госпитале в должности врача на «подлекарском окладе» [2, 3].

В 1777 г. А.М. Шумлянский был направлен за границу для подготовки по акушерству, но из-за штормовой погоды корабль, вышедший из Кронштадта, был вынужден вернуться. В течение года А.М. Шумлянский проработал в Кронштадском госпитале, где занимался изучением анатомии под руководством М.М. Тереховского. Только в следующем году он попал в Страсбург [2].

Итогом пятилетней учебы и исследовательской работы за границей стала интересная диссертация А.М. Шумлянского «О строении почек», после защиты которой (16.11.1782) автор был удостоен ученой степени доктора медицины [4]. В том же году в Страсбурге диссертация была издана на латинском языке и получила высокую оценку современников.

Немногим ранее вышли работы о почке выдающихся ученых XVII–XVIII вв. Джованни Морганьи (итальянский врач и анатом, ученик А. Вальсальвы, один из основоположников патологической анатомии; рис. 2) и Фредерика Рюйша (голландский врач и анатом; член немецкой академии «Леопольдина», 1705; Лондонского королевского общества, 1720 и Парижской академии наук, 1727; рис. 3). Молодой русский ученый открыл то, чего до него не знали, а именно «оболочку мальпигиева тельца», т.е. капсулу клубочка. Он применил оригинальную методику инъецирования растворов красок в сосуды, сыгравшую большую роль в развитии гистологии и анатомии [2, 5].

Благодаря своей научной значимости диссертация А.М. Шумлянского была переиздана в 1788 г., спустя 6 лет после ее защиты. Особо отметим, что до 1808 г. работа А.М. Шумлянского издавалась за границей 3 раза, 7 раз публиковались обстоятельные рефераты на немецком языке [6]. Л.Ф. Змеев (1886) писал о диссертации А.М. Шумлянского: «Эта замечательная работа, прославившая автора в Европе, доказавшая существование капсулы при помощи наливания почки и до сих пор с уважением в заграничных руководствах» [3]. Высокую оценку работе А.М. Шумлянского дал российский инфекционист Д. Самойлович, который писал, что «диссертация Шумлянского о строении почек с таблицами его собственной работы доставила ему величайшую славу» [6].

Работа А.М. Шумлянского была переведена с латинского языка на русский в 1949 г. А.И. Рыбиным и изложена в книге С.Л. Соболя «История микроскопа и микроскопических исследований в России в XVIII в.» (1949) [1].

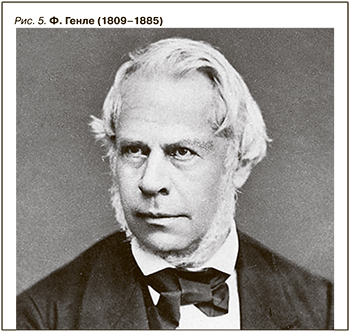

А.М. Шумлянский доказал, что путь крови из почечной артерии в вены лежит через «мальпигиевы тельца» без открытых артерий. Он впервые установил также, что «мальпигиево тельце» представляет собой не железу, а скопление артериальных капилляров, сосудистый клубочек, окруженный «некоторой кольцевидной границей», которую гистологи более 100 лет именовали «боуменовой капсулой» (рис. 4), хотя впервые ее описал А.М. Шумлянский [2]. Он не мог лишь выяснить петлеобразный ход капилляров внутри клубочков и подробно рассмотреть их, потому что неахроматические микроскопы того времени не давали возможности проникнуть в тайны этой структуры. Кроме этого А.М. Шумлянский обнаружил и связь почечных телец с канальцами, чего не удалось увидеть М. Мальпиги. В то же время он доказал, что каждый клубочек примыкает к отдельному канальцу, а «змеевидные» и прямые канальцы представляют собой единую трубочку с несколькими изгибами [5]. Он также описал петлю нефрона, которую спустя 50 лет вновь описал видный немецкий патологоанатом и физиолог Фридрих Густав Якоб Генле (рис. 5).

А.М. Шумлянский доказал, что путь крови из почечной артерии в вены лежит через «мальпигиевы тельца» без открытых артерий. Он впервые установил также, что «мальпигиево тельце» представляет собой не железу, а скопление артериальных капилляров, сосудистый клубочек, окруженный «некоторой кольцевидной границей», которую гистологи более 100 лет именовали «боуменовой капсулой» (рис. 4), хотя впервые ее описал А.М. Шумлянский [2]. Он не мог лишь выяснить петлеобразный ход капилляров внутри клубочков и подробно рассмотреть их, потому что неахроматические микроскопы того времени не давали возможности проникнуть в тайны этой структуры. Кроме этого А.М. Шумлянский обнаружил и связь почечных телец с канальцами, чего не удалось увидеть М. Мальпиги. В то же время он доказал, что каждый клубочек примыкает к отдельному канальцу, а «змеевидные» и прямые канальцы представляют собой единую трубочку с несколькими изгибами [5]. Он также описал петлю нефрона, которую спустя 50 лет вновь описал видный немецкий патологоанатом и физиолог Фридрих Густав Якоб Генле (рис. 5).

Через 60 лет после открытия А.М. Шумлянского английский хирург, гистолог и анатом У. Боумен (рис. 6), пользуясь ахроматическим микроскопом, увеличивающим в 300–500 раз, только лучше рассмотрел то, чего не мог увидеть А.М. Шумлянский, пользуясь старой конструкцией микроскопа [4]. Зная диссертацию А.М. Шумлянского, Боумен в 1842 г. писал: «Шумлянский поддерживал более совершенный взгляд, чем Мальпиги и Рюйш, на связь между мальпигиевыми тельцами и почечными канальцами и дал даже идеальную диаграмму этой связи, которая показывает, что он имел ясное представление о фактическом положении вещей» [3]. С того времени У. Боумену и приписывалось открытие микрометрического строения почек. Примерно через 75 лет после исследований А.М. Шумлянского и через 20 лет после работы У. Боумена профессор Киевского университета Н.А. Хржонщевский издал свою работу «К анатомии почек», в которой впервые попытался восстановить приоритет профессора А.М. Шумлянского.

Через 60 лет после открытия А.М. Шумлянского английский хирург, гистолог и анатом У. Боумен (рис. 6), пользуясь ахроматическим микроскопом, увеличивающим в 300–500 раз, только лучше рассмотрел то, чего не мог увидеть А.М. Шумлянский, пользуясь старой конструкцией микроскопа [4]. Зная диссертацию А.М. Шумлянского, Боумен в 1842 г. писал: «Шумлянский поддерживал более совершенный взгляд, чем Мальпиги и Рюйш, на связь между мальпигиевыми тельцами и почечными канальцами и дал даже идеальную диаграмму этой связи, которая показывает, что он имел ясное представление о фактическом положении вещей» [3]. С того времени У. Боумену и приписывалось открытие микрометрического строения почек. Примерно через 75 лет после исследований А.М. Шумлянского и через 20 лет после работы У. Боумена профессор Киевского университета Н.А. Хржонщевский издал свою работу «К анатомии почек», в которой впервые попытался восстановить приоритет профессора А.М. Шумлянского.

После окончания учебы за рубежом в марте 1784 г. А.М. Шумлянский вернулся в Петербург, но заниматься акушерствам не смог. Демократизм А.М. Шумлянского и других, подобно ему патриотически настроенных врачей, встретил противодействие со стороны врачей-иностранцев. Эта борьба осложняла развитие передовой мысли в России в XVIII в.

В 1784 г. А.М. Шумлянский был назначен профессором Петербургского медико-хирургического института, а в 1787 г. был рекомендован на кафедру патологии и терапии в Московском врачебном училище, позже стал профессором патологии и практики медицины Московского военного госпиталя [4]. Только в конце 1793 г. А.М. Шумлянский был назначен на кафедру акушерства в Москве и получил должность гражданского акушера. Наконец он смог заняться делом, для изучения которого был послан за границу. К сожалению, это произошло за 2 года до его смерти. Здоровье А.М. Шумлянского было подорвано долгими годами нужды и переживаний, и только последние годы жизни принесли ему моральное и финансовое удовлетворение.

А.М. Шумлянский получил известность в Западной Европе, был избран членом-корреспондентом Парижского музея искусств, наук и литературы.

Умер А.М. Шумлянский 24 июня 1795 г. в расцвете творческих сил на 47-м году жизни. Сведения о жизни этого замечательного ученого-новатора и врача ограничились статьей «Краткое жизнеописание доктора медицины и профессора Шумлянского», опубликованной в 1812 г. Автор ее, к сожалению, неизвестен. Через 65 лет после его смерти историк медицины А.Я. Чистович писал, что «он был счастливым и опытным практиком, отчего воспоминание о нем сохранилось в Москве до настоящего времени» [2].

Знакомясь теперь, через почти 240 лет, с текстом диссертации А.М. Шумлянского, еще раз можно убедиться в большой ее значимости для современной медицины, в частности для анатомии, урологии и нефрологии.

Профессор А.М. Шумлянский и сегодня с нами как образец ученого, гражданина и человека. Он был широко эрудированным специалистом как в области теоретической, так и в разделе клинической медицины. Широкий диапазон его научных интересов, его умение избирать для изучения наиболее актуальные и интересные проблемы практической медицины того времени, оригинальность научных исследований позволяют говорить о несомненном таланте ученого, сделавшего много для развития отечественной анатомии, урологии и нефрологии. Его имя знает и произносит с уважением и благодарностью многотысячная армия его почитателей и последователей – отечественных ученых-клиницистов. Следует полностью согласиться с мнением тех, кто свидетельствует о том, что Александр Михайлович Шумлянский оставил большое научное наследие, подняв отечественную медицинскую науку XVIII столетия на небывалую высоту, полностью соответствовавшую той сложной и интересной эпохе, в которой он жил.