Очередной отчет Президиума Профильной Комиссии (ПК) по нефрологии Минздрава России о состоянии нефрологической службы РФ (раздел «Заместительная почечная терапия») в отличие от предыдущих ежегодных отчетов за 2018 и 2019 гг. [1, 2] содержит данные за два последних года (2020 и 2021) со 100%-ным охватом регионов России, оценивает динамику развития ЗПТ за 5-летний период 2017–2021 гг. и влияние на эти показатели эпидемии COVID-19, что крайне важно для развития государственной политики управления и развития нефрологической службы Российской Федерации.

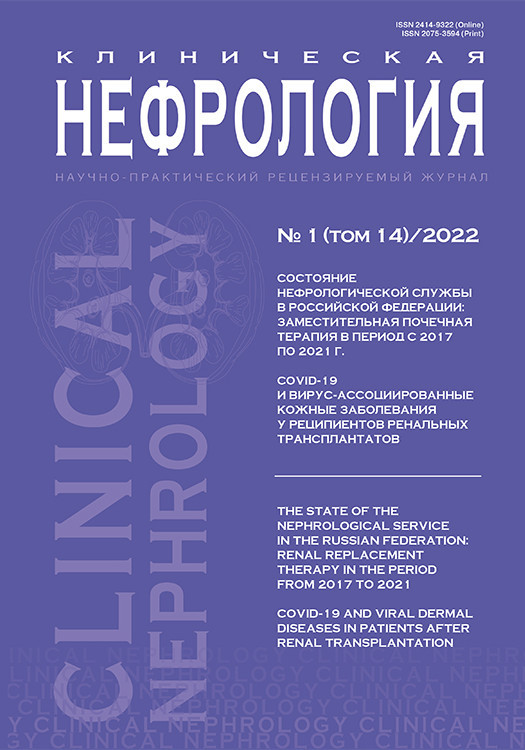

Система управления нефрологической службой (НС) включает три взаимосвязанных блока проблем (рис. 1): «Статистика», «Нормативная база», «Экономика и финансы», где «Регистры больных ХБП» занимают одно из важных центральных мест [3].

Источники данных и методы анализа. Источником данных за 2020–2021 гг. послужили Интернет: отчеты ГВС о состоянии НС в субъектах Российской Федерации, данных за 2018–2019 гг., опубликованные отчеты Президиума ПК по нефрологии [1, 2] за 2017 г., отчет РДО о состоянии ЗПТ в РФ в 2015–2018 гг. [4]. В результатах приводятся абсолютные числа больных, получающих различные виды ЗПТ (ГД, ПД, АТП), и «обеспеченность» – количество больных на 1 млн населения, находящихся на том или ином виде ЗПТ. Показатели по Российской Федерации взяты из официальной статистики Росстата.

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ В 2017–2021 ГГ.

Общее число больных на ЗПТ

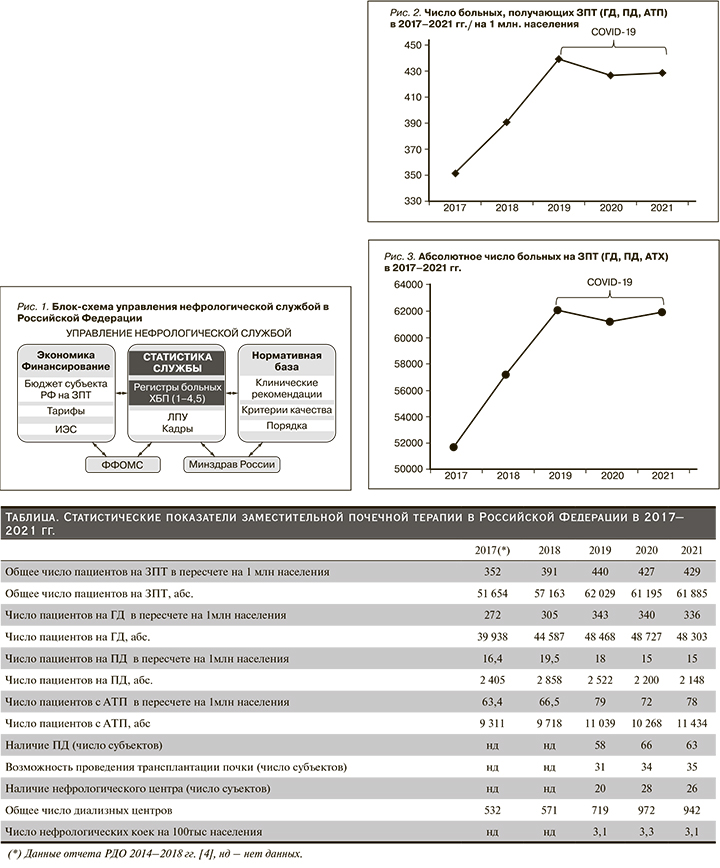

Табл. 1, рис. 2 и 3 демонстрируют изменение общего числа больных на различных видах ЗПТ в 2017–2021 гг. В 2017–2019 гг. сохранялся начавшийся с 1990-х гг. рост числа больных, получающих ЗПТ, в среднем на 9–10% в год [4], с максимальным числом 62 029 (440 на 1 млн населения) в 2019 г. В 2020 г. с началом эпидемии COVID-19, сопровождавшейся высокой заболеваемостью и смертностью больных на ЗПТ [5], число больных снизилось до 61 195 (427 на 1 млн населения) и в 2021 г. сохраняется на том же уровне – 61 885 (429 человек на 1 млн населения) без тенденции к восстановлению роста в большинстве ФО Российской Федерации (рис. 3, 8). Общее число больных, получивших ЗПТ в 2021 г. в субъектах РФ, представлено на рис. 10.

Результаты первого общероссийского исследования эпидемиологии COVID-19 среди больных на ЗПТ, проведенного Президиумом ПК по нефрологии [5], подтвердили главные мировые тенденции [6–8]: распространенность COVID-19 среди больных на ЗПТ почти в 7 раз превышает показатель в общей популяции страны. Смертность больных на ЗПТ, связанная с COVID-19, 15-кратно превышающая общепопуляционную, ставит больных терминальной ХБП (на диализе и АТП) по уровню смертности выше установленных групп риска – пожилой возраст, диабет, ожирение, гипертония, ХСН, и соответствует уровню смертности от органных и гематологических злокачественных заболеваний.

Особую озабоченность вызывает рост «общей» и «избыточной» смертности населения РФ в период эпидемии (рис. 4), где доля, связанная с COVID-19, составляет только 20–30% [данные Росстата; рис. 5], что, видимо, объясняется перепрофилированием специализированных стационаров в инфекционные с перемещением туда врачей «узких» специальностей и врачей первичного звена. В итоге снизились доступность и качество специализированной медицинской помощи с ожидаемым повышением общей смертности населения от основных популяционных заболеваний. Этот фактор помимо самой инфекции COVID-19 играет важную роль в повышении «общей» смертности и сокращении популяции больных, получавших ХПТ, в 2020–2021 гг.

Структура заместительной почечной терапии

Структура заместительной почечной терапии в целом по России за прошедшие 5 лет практически не изменилась (рис. 6): основным видом остается программный ГД (77,3–80%), позитивным – небольшой прирост объема АТП (17–18,5%), и крайне разочаровывает низкий уровень развития ПД с возможной тенденцией к его сокращению (5–3,5%). В федеральных округах наилучшее соотношение видов ЗПТ демонстрирует Москва, где доля больных АТП достигает 45% (соответствует лучшим европейским показателям), и ЦФО – 22%, что объясняется расположением здесь главных центров трансплантации почки (рис. 7). Пока не находит объяснений отсутствие развития в стране метода ПД (возможно, даже сокращение объемов!), хотя Президиум ПК по нефрологии еще в 2020 г. рекомендовал ПД в качестве метода выбора для больных, впервые начинающих ЗПТ в условиях эпидемии COVID-19, как метода, обеспечивающего естественную самоизоляцию и снижение риска инфицирования [5].

«Обеспеченность» заместительной почечной терапией

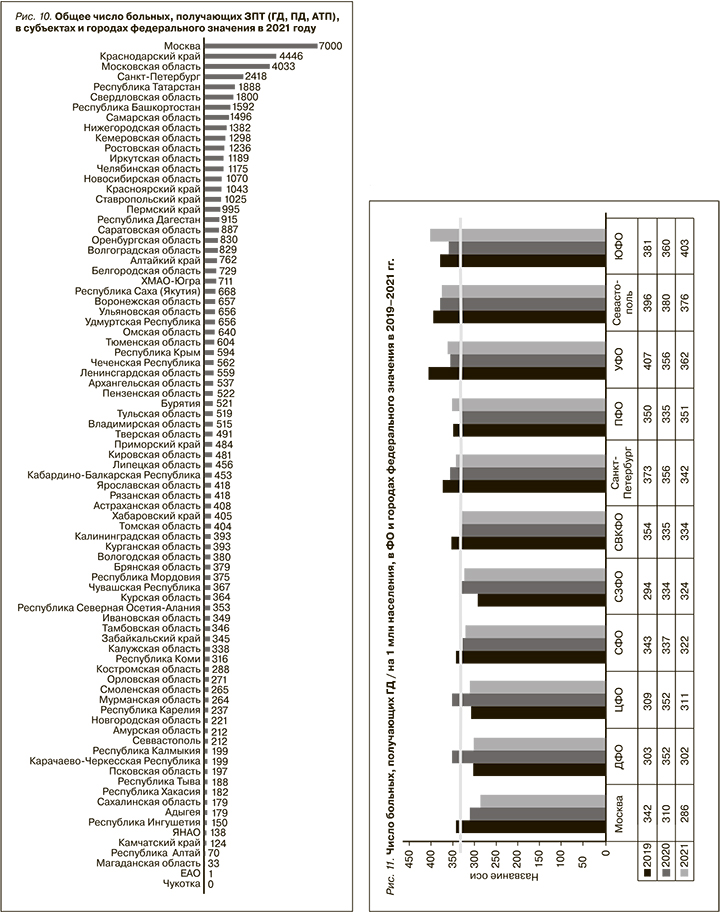

По уровню «обеспеченности» (количеству больных на 1 млн населения региона) за последние 3 года обозначилась группа лидеров (Москва, С.-Петербург, ЮФО) с числом больных выше среднего уровня 429 чел./млн населения, регионы со средним (ПФО) и ниже среднего уровнем «обеспеченности» – все остальные регионы (рис. 9).

Программный гемодиализ

За 2020–2021 гг. убыль популяции больных, получавших программный ГД, наблюдалась повсеместно по всем ФО и городам федерального значения (рис. 11–13). Очевидные причины этого обсуждались выше: прямое влияние эпидемии COVID-19 (больные на ГД имели большую заболеваемость и смертность, чем больные на других видах ЗПТ [5]), а также косвенное последствие эпидемии – существенное перераспределение ресурсов здравоохранения в инфекционные отделения изменение маршрутизации больных, ухудшение контроля за осложнениями терминальной ХБП. Исключение составил ЮФО, где, несмотря на высокие показатели смертности, общая популяция больных на начало каждого года продолжала расти, видимо за счет большого числа новых случаев тХБП, связанных с эпидемией COVID-19.

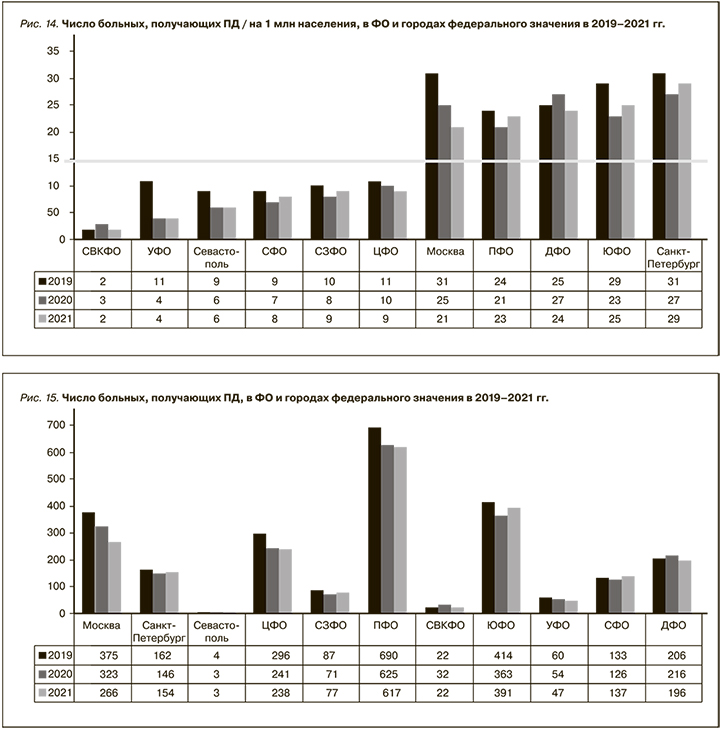

Перитонеальный диализ

Хотя за тот пятилетний период развития ЗПТ методом ПД в целом по стране практически не происходит, четко обозначились две группы регионов: с более высокими показателями «обеспеченности» (числа больных на 1 млн населения – Москва, С.-Петербург, ПФО, ДФО, ЮФО) и низкими – СКФО, УФО, СФО, СЗФО, ЦФО (рис. 14–16). Обратившая на себя внимание тенденция к снижению доли больных на ПД с 5 до 3,5% в период эпидемии COVID-19 (рис. 6), вероятно, объясняется результатами эпидемиологического исследования больных, получавших ЗПТ в 2020 г. [2], неожиданно показавшими высокую смертность больных на ПД, несмотря на более низкую, чем на ГД, заболеваемость [5].

Трансплантация почек

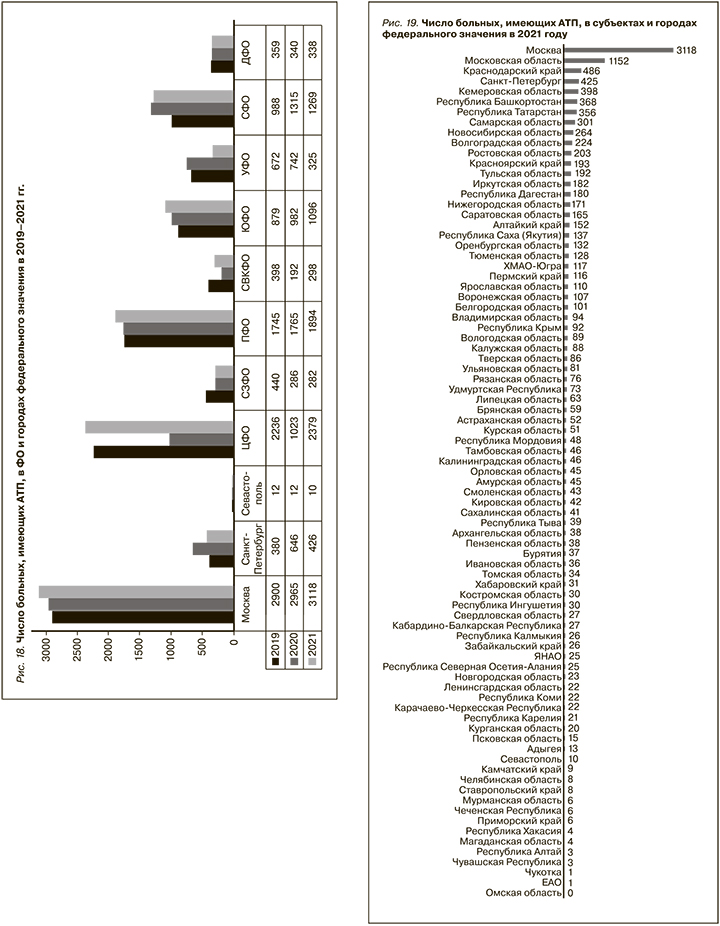

АТП стабильно набирала темпы, занимая второе место в структуре ЗПТ (17–18,5%). По «обеспеченности» на 1 млн населения: с большим отрывом лидирует Москва, средние показатели в С.-Петербурге, ЦФО, СФО, ЮФО, ПФО, меньше всего больных АТП в УФО, СКФО, СЗФО и ДФО (рис. 17–19). Увеличение доли больных АТП среди всех больных на ЗПТ в период эпидемии COVID-19 можно, в частности, объяснить их меньшей заболеваемостью и смертностью по сравнению с больными, получавшими ГД и ПД [5].

Заключение

Представленный отчет – первая попытка Профильной комиссии по нефрологии приблизиться к созданию постоянного регистра нефрологической службы, на первом этапе – в части заместительной почечной терапии. Регистры ХБП играют ключевую роль в развитии инфраструктуры здравоохранения, планировании, сравнительном анализе, контроле качества, выработке гипотез и поведении реальных клинических испытаний. С точки зрения общественного здравоохранения регистры ХБП служат для количественной оценки бремени болезни, тем самым требуя разработки превентивной стратегии сохранения здоровья и планирования инфраструктуры. Дополнительно регистры ХБП позволяют клиницистам и органам управления здравоохранением проводить аудит моделей практики и оценку качества обслуживания, поддерживать сравнительный анализ в разных юрисдикциях и нормативный надзор. Регистры ХБП все чаще используют для поддержки эпидемиологических исследований (показателей здоровья) и исследование экономики здравоохранения [3]. Накопленный 5-летний опыт формирует базу для создания постоянно действующего государственного регистра больных, находящихся на ЗПТ, в дальнейшем – регистра НС РФ в целом.