Преэклампсия (ПЭ) принадлежит к числу ведущих причин материнской и перинатальной смертности и продолжает оставаться одной из актуальных проблем современной медицины.

Частота гипертензивных состояний у беременных колеблется от 15 до 25% в различных регионах нашей республики (И.А. Мухитдинова, 2008; Д.Ф. Нишанова, 2009; Ф.П. Нишанова, 2009; Т.М. Алиева, 2006).

Гипоксия тканей почек сопровождается выбросом ренина, что в результате увеличения образования ангиотензина способствует прогрессированию сосудистого спазма и дальнейшему повышению артериального давления. Изменения органов при ПЭ, зависящие от патологии микроциркуляторного русла, выражаются в развитии дистрофических изменений, некрозов и геморрагий [2, 3, 9, 10].

Изучение особенностей почечной и системной гемодинамики в «ответственные периоды беременности» при физиологической беременности и при развитии ПЭ позволяет выявлять ранние диагностические признаки присоединившейся к беременности артериальной гипертензии.

Дискуссионность ряда аспектов этиологии и патогенеза, неоднородность и противоречивость перечисленных факторов риска развития ПЭ, как и исключительно анамнестический подход при выделении групп риска развития этого осложнения на ранних сроках беременности, подчеркивают необходимость углубленного анализа этой проблемы [4–7].

Цель исследования: изучение особенностей функционального состояния почек, некоторых показателей гомеостаза у женщин при беременности, осложненной ПЭ.

Материал и методы

Были исследованы 50 женщин с физиологическим течением беременности, 100 беременных с легкой ПЭ (1-я группа), 50 беременных с тяжелой ПЭ (2-я группа) в сроке гестации 30–34 недели. Были использованы клинико-лабораторные исследования, включившие общий анализ крови и мочи, определение уровня фибриногена, времени свертывания крови (ВСК) по Сухареву, исследование количества белка в крови, подсчет количества белка в суточной моче и функциональные методы оценки состояния беременных. Лабораторная диагностика включила биохимические исследования функции почек и определение факторов свертывающей системы. Оценка экскреторной функции почек важна как с клинической, так и с исследовательской точки зрения. Известно, что повышение уровня креатинина сыворотки, снижение клиренса креатинина или расчетной скорости клубочковой фильтрации (СКФ), микроальбуминурия служат независимым прогностическим фактором сердечно-сосудистых заболеваний, в частности гипертензивного синдрома.

Точное прямое измерение СКФ методологически сложно, поэтому до последнего времени в клинической практике широко используются повышенные показатели уровня креатинина в плазме крови и специальные формулы. При этом их использование не только возможно, но и не предполагает существенного увеличения затрат на оценку функции почек при несомненном увеличении точности исследования.

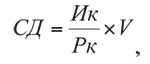

Формула Кокрофта–Голта (Cockcroft–Goult, FCG:

![]()

где {} геометрическое отношение (дробь), которое умножается на коэффициент 0,85 для женщин.

Исследование почечного плазмотока производили после водной нагрузки (1 л воды, выпиваемой в течение 1 часа перед исследованием). После поставленной накануне пробы на йод внутривенно медленно в течение 3–5 минут вводили 3 мл 70%-ного раствора триомбраста. Установлено, что такая доза триомбраста создает концентрацию в крови в пределах 1–4 мг/% в течение 40–60 минут и более. Женщины мочились через 10 минут после окончания введения триомбраста и с этого времени собирали мочу в течение трех 15–20-минутных промежутков путем естественного мочеиспускания. В середине указанных промежутков производили забор крови из вены для определения концентрации в ней триомбраста. Исследование триомбраста в крови и моче производили йодометрическим методом White, Rolf, используя формулу:

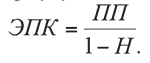

где СД – коэффициент очищения крови от триомбраста; Ик – концентрация триомбраста в моче; Рк – концентрация триомбраста в плазме; V – минутный диурез. Вычисление СД производили для каждого 15–20-минутного периода отдельно. Конечным результатом служили цифры 2–3 периодов исследования.

С целью вычисления эффективного почечного кровотока (ЭПК) производили пересчет на почечный кровоток для цельной крови на основании показателей гематокрита, используя формулу:

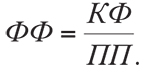

Определение коэффициента фильтрации (КФ) и почечного плазмотока (ПП) позволило рассчитать и фильтрационную фракцию (ФФ) – тот объем жидкости, который отдает плазма в процессе фильтрации:

Статистическую обработку результатов производили с использованием критерия Стьюдента при помощи пакета программ Statgraf и Microsoft Excel версии для Windows.

Результаты и обсуждение

Проведено комплексное исследование функционального состояния почек и показателей гомеостаза у женщин при беременности осложненной ПЭ в сроки от 30 до 34 недель.

У многих женщин этой группы выявлен отягощенный акушерский анамнез (кровотечения, предлежание и отслойка плаценты, внутриутробная гипоксия плода, кесарево сечение).

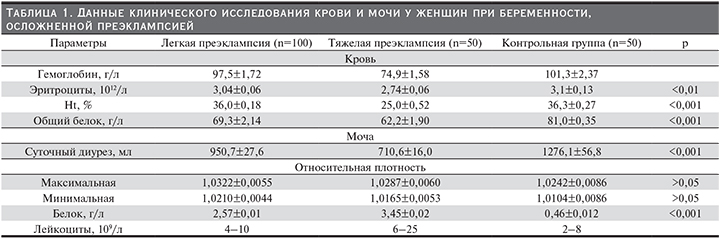

Обращали на себя внимание бледность кожных покровов, отеки нижних конечностей, брюшной стенки и поясничной области. В табл. 1 отражены показатели клинического исследования крови и мочи беременных женщин данной группы, где для большей наглядности приведены идентичные показатели контрольной группы.

Из табл. 1 видно, что для беременных женщин характерны гипопротеинемия, протеинурия, снижение суточного диуреза почти на 44,3% относительно здоровых женщин в те же сроки беременности.

Из табл. 1 видно, что для женщин с легкой ПЭ характерны гипопротеинемия и выраженная протеинурия. Содержание общего белка в крови у них на 14,4% ниже, чем в контрольной группе. Характерным оказалось и снижение объема суточного диуреза на 25,5% относительно такового у женщин с нормально протекающей беременностью, увеличением ночной фракции и с некоторым уменьшением колебания относительной плотности мочи. Почти на 18% увеличилась протеинурия.

Изучение функционального состояния почек показало, что при беременности, протекающей с тяжелой ПЭ, отмечается снижение КФ до 1,047±0,048 мл/с, что на 0,704 мл/с (34,2%) (р<0,001) ниже КФ беременных контрольной группы и ниже, чем у беременных ПЭ тяжелой степени (р<0,001) соответственно на 0,020 (1,9%) мл/с.

Канальцевая реабсорбция, составив 98,4±0,5%, как и в группе ПЭ тяжелой степени, была снижена относительно того же показателя контрольной группы всего на 0,3% (р>0,05).

Снижение КФ сочеталось с нарушением концентрационной функции почек у женщин этой группы. Концентрация мочевины и креатинина в крови, составив в среднем 5,8±0,6 и 123,7±1,4 мкмоль/л соответственно, была выше контрольных значений соответственно на 30,9% (р<0,05), 77,2% (р<0,05) и выше, чем в группе с ПЭ легкой степени на 28,4% (р>0,005). В этой группе исследуемых рост показателя креатинина значительно превышал рост мочевины в крови и уже был выше верхней границы физиологических значений. Отставание роста уровня мочевины у беременных женщин с тяжелой ПЭ, возможно, связано со снижением синтезирующей способности печени.

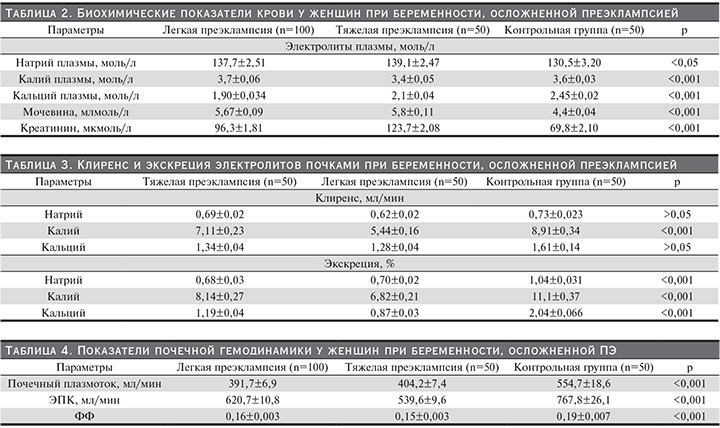

Приведенная выше табл. 2 отражает характер изменений, касающихся электролитов крови у беременных женщин с ПЭ тяжелой степени (для сравнения приводим данные контрольной группы).

Оценивая полученные результаты, можно указать, что у беременных с ПЭ тяжелой степени отмечается бóльшая тенденция к гипернатриемии, чем у беременных с ПЭ легкой степени, которая достоверно превышает концентрацию натрия в плазме здоровых беременных. Изменения со стороны других электролитов не существенны.

Исследование клиренса и экскреция электролитов почками при ПЭ тяжелой степени показали, что эти показатели очень напоминают данные клиренса и экскреции электролитов при ПЭ легкой степени. Для наглядности мы свели их в табл. 3.

Из табл. 3 видно, что при тяжелой ПЭ из всех изучаемых электролитов самым значительным было снижение экскреции натрия, составившее 34,6% относительно здоровых беременных, что обусловило гипергидратацию. В противоположность натрию и клиренс, и экскреция калия, несмотря на констатированную гипокалиемию у этих женщин, остаются относительно высокими, что может отрицательно сказаться на нервно-мышечной проводимости вообще, в т.ч. и в миометрии во время родов.

В этой группе отмечены самый низкий почечный плазмоток, ЭПК И ФФ, что соответствует степени нарушения функциональной способности почек.

У женщин с тяжелой ПЭ зарегистрирован самый низкий (относительно предыдущих групп) ЭПК, который оказался ниже контрольных значений на 37,0%, тогда как почечный плазмоток был снижен на 26,0%.

Снижение перфузии почек у беременных с подобной формой тяжелой ПЭ вполне объяснимо с позиций имеющей у них место гиповолемией.

Гиповолемия, ухудшение почечного крово- и плазмотока не могли не сказаться на функциональном состоянии почек у беременных женщин данной группы. Статистически значимо снизилась КФ на 59,7% относительно того же показателя у беременных контрольной группы. На 21,1 была снижена ФФ. Все это сказалось на величине суточного диуреза, который оказался самым низким относительно всех предыдущих групп и был на 44,4% ниже, чем у здоровых женщин в те же срока беременности.

У беременных женщин этой группы отмечается заметное нарушение концентрационной функции почек. Показатели мочевины и креатинина были самыми высокими среди обследованных групп. Интересной была разница в росте уровней мочевины и креатинина. Так, если уровень мочевины крови в этой группе беременных женщин оказался выше контрольных значений на 32,9%, то уровень креатинина у них же возрастал на 75,7%, что косвенно может свидетельствовать о нарушении печеночных функций. Снижение клиренса и особенно экскреции натрия создает предпосылки к задержке его в организме подобного контингента беременных.

Резюмируя происходящие изменения со стороны изучаемых параметров у женщин с ПЭ тяжелой степени, можно отметить, что для них характерны гипопротеинемия, протеинурия, уменьшение суточного диуреза, выраженность которых превышает таковые у всех остальных изучаемых групп беременных женщин. Отмеченные гиповолимия, внеклеточная гипергидратация, тенденция к гиподинамии миокарда, ухудшение почечной гемодинамики со снижением ФФ и функциональной способности почек у женщин данной группы наиболее выраженны. Все это указывает на то, что подобный контингент беременных женщин представляет большую опасность в плане возникновения различных осложнений во время беременности, родов и в послеродовом периоде. Такие беременные подходят к родам, практически исчерпав все свои резервные возможности. Одним из наиболее слабых звеньев в общей цепи происходящих нарушений у женщин с тяжелой ПЭ являются почки.