Введение

Методы прямой реваскуляризация миокарда составляют основу в лечении ишемической болезни сердца (ИБС). Группа больных высокого риска госпитальной летальности и осложнений занимает особое место среди всех пациентов ИБС, и тактика их лечения акцентирована на применении мини-инвазивных операций. Активное использование мини-инвазивной реваскуляризации миокарда (МИРМ) в отношении больных ИБС из группы высокого хирургического риска затрагивает актуальный вопрос оценки функции почек после хирургического вмешательства.

Цель исследования: изучить функцию почек больных ИБС из группы высокого риска на основе анализа непосредственных результатов МИРМ.

Материал и методы

Исследование было основано на анализе результатов хирургического лечения 1339 больных ИБС из группы высокого риска в период с 2003 по 2015 г., разделенных на две группы. Прооперированы 672 пациента по методике ОРСАВ (off-pump coronary artery bypass) – коронарного шунтирования без использования искусственного кровообращения. Средний возраст группы составил 69,6±7,4 года, больных в возрасте старше 70 лет было 405 (60%). Второй группой стали пациенты, перенесшие аортокоронарное шунтирование (АКШ) с искусственным кровообращением (ИК), – 667 больных, средний возраст – 69,8±7,7 года. Средний балл по шкале EuroSCORE для пациентов, перенесших МИРМ, – 7,0±1,8; по шкале EuroSCORЕ II – 4,32±1,9%; для группы сравнения – 7,15±1,6 и 4,73±1,2%.

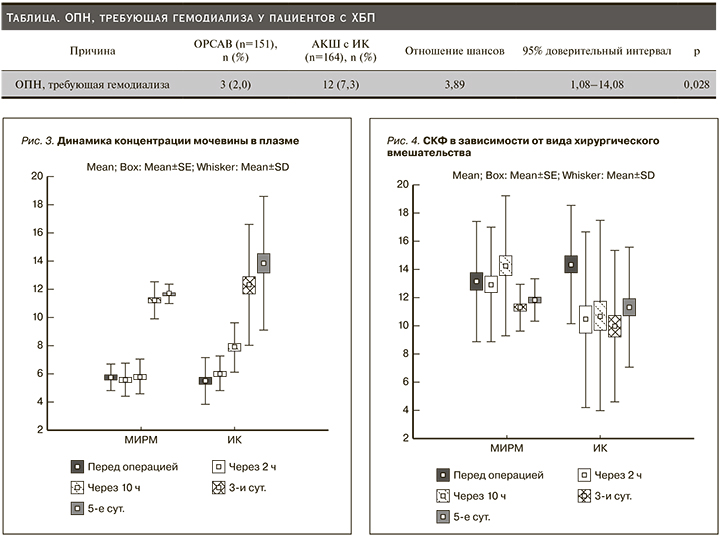

Из 1339 пациентов 315 имели хронические болезни почек (ХБП) I–III степеней. В группе ОРСАВ ХБП наблюдалась у 151 (23%) пациента, в группе АКШ с ИК – у 164 (25%). Для оценки влияния ИК и МИРМ на функцию почек особое внимание уделяли диагностике возможного повреждения почек. С этой целью мы наблюдали в динамике за такими показателями, как креатинин, цистатин С, мочевина, а также рассчитывали скорость клубоковой фильтрации (СКФ).

Статистическую обработку проводили c использованием программы Statistica 11.0 StatSoft. При характеристике групп применялась описательная статистика (средних величин, а также стандартных отклонений). Результаты исследования принимали за статистически достоверные при значении р˂0,05.

Результаты исследования

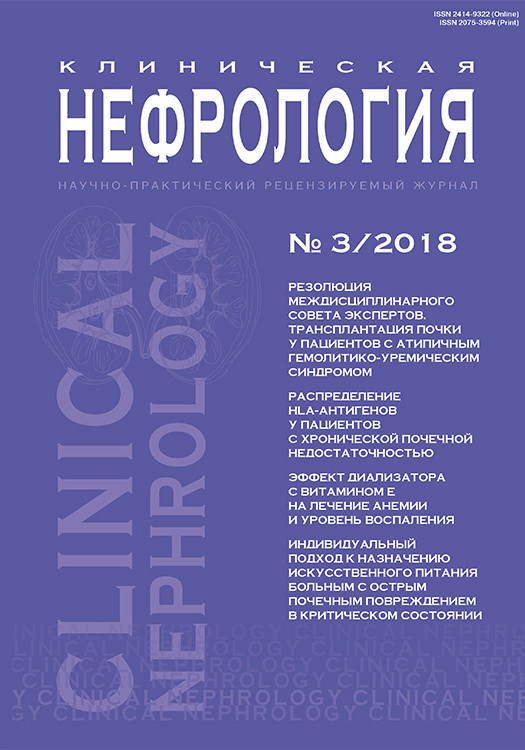

При динамическом наблюдении концентрации креатинина плазмы в раннем послеоперационном периоде в группе АКШ с ИК уровень креатинина был значительно выше по сравнению с группой ОРСАВ и изменялся в более широких пределах. Как видно из рис. 1, в группе пациентов, прооперированных по стандартной методике, максимальное повышение отмечено на 5-е сутки после операции и среднее значение составило 223,7±52,7 ммоль/л, тогда как в группе МИРМ максимальное повышение было отмечено на 3-и сутки и среднее значение составило 148±36,5 ммоль/л. В группе АКШ с ИК статистически значимое увеличение концентрации креатинина отмечено на 3-и сутки после операции (исходное значение – 117,9±18,4; на 3-и сутки – 198±42,6 ммоль/л; p=0,0013), уровень креатинина достиг максимальных значений на 5-е сутки после операции (исходное значение – 117,9±48,4; на 5-е сутки – 223±42,6 ммоль/л; p=0,0001), статистическая значимость сохранялась до выписки пациента (исходное среднее значение креатинина – 117,9±18,4; перед выпиской – 148±22,6 ммоль/л; p=0,043). В группе МИРМ статистически значимое различие имело место на 3-и сутки после операции (исходное среднее значение креатинина – 115±20,7; на 3-и сутки – 149,4±31,6 ммоль/л; p=0,036), на 5-е сутки (p=0,054) и перед выпиской из стационара (p=0,735) статистической значимости не выявлено.

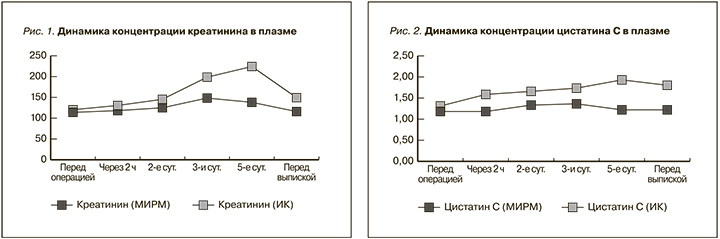

Другим маркером почечной дисфункции является цистатин С плазмы. Он был выше у пациентов, перенесших АКШ с ИК, по сравнению с больными, оперированными по методике МИРМ, на всех сроках раннего послеоперационного периода. В группе больных после применения ИК отмечена тенденция плавного увеличения уровня цистатина С плазмы на всем протяжении постоперационного периода.

Как видно из рис. 2, уровень цистатина С был выше исходных значений (p<0,05 для 3-х, 5-х суток после операции и перед выпиской по сравнению с исходными данными). В группе больных МИРМ не наблюдалось достоверного увеличения уровня цистатина С в плазме по сравнению с исходными данными (p>0,05 для всех сроков послеоперационного периода), при этом максимальные значения были отмечены на 3-и сутки после операции. После 3-х суток послеоперационного периода уровень цистатина С в группе МИРМ постепенно снижался и к выписке вернулся к исходным цифрам.

В группе пациентов высокого риска с ХБП, которым было выполнено АКШ в условиях ИК, также отмечено статистически значимое повышение уровня мочевины (p=0,0021) в динамике (рис. 3).

В группе АКШ с ИК максимальное повышение уровня креатинина, цистатина С и мочевины наблюдалось на 5-е сутки после операции. Повышение вышеупомянутых маркеров функции почек статистически значимое и может косвенно указывать на повреждающее воздействие ИК на функцию почек. Что касается СКФ – главного маркера почечной функции, в группе ОРСАВ ее снижение не имело статистически значимых значений, тогда как в группе ИК отмечено статистически значимое ее снижение по сравнению с исходным (p<0,05; рис. 4). Снижение СКФ и служило наиболее частой причиной развития острой почечной недостаточности (ОПН), которая требовала проведения процедуры гемодиализа (см. таблицу).

Обсуждение

После кардиохирургических операций частота ОПН может достигать 30% случаев, из них в 1,2–3% случаев требуется проведение процедуры гемодиализа. Прогноз для пациентов, нуждающихся в гемодиализе, неблагоприятный, т.к. он увеличивает продолжительность нахождения в стационаре и приводит к чрезвычайно высокому уровню летальности, составляющему 43–63% [1, 2].

Развитие ОПН зависит от многих факторов, таких как метод оперативного вмешательства – с ИК или без него, пред- и послеоперационный уход, а также наличие у пациента ХБП. В настоящее время нет четких доказательств эффективности профилактических мероприятий или терапевтических фармацевтических средств для профилактики ОПН. Выявление пациентов с высоким риском развития послеоперационной ОПН перед операцией может помочь хирургам обеспечить гораздо более детальное информированное согласие пациента, улучшить клиническое периоперационное управление и оптимизировать использование ресурсов, что имеет жизненно важное клиническое значение [1–4].

Полученные нами результаты подтвердили мнение других авторов [2, 5–7] о меньшем числе осложнений со стороны почек в группе пациентов, перенесших МИРМ.

Также наши результаты согласовывались с данными, приведенными другими исследователями, о меньшем числе случаев использования гемодиализа больными, которым выполнялась МИРМ [2, 8].

Выводы

Исходя из полученных данных, можно сделать следующий вывод: МИРМ оказывает гораздо меньшее влияние на функцию почек, чем операции с ИК. Мы рекомендуем проведение МИРМ пациентам с ИБС из группы высокого риска, т.к. оно сопряжено с достоверно меньшим числом послеоперационных осложнений со стороны почек.