«Плохой учитель преподносит истину,

хороший – учит ее находить».

Адольф Дистервег (1790–1866)

Выдающийся советский терапевт, академик АМН СССР, профессор Мирон (Меер) Семенович Вовси принадлежал к числу крупных советских терапевтов, клиницистов, был одним из лучших отечественных специалистов в области военно-полевой терапии. В 2020 г. исполнилось 60 лет со дня кончины ученого. Смерть оборвала кипучую научно-педагогическую деятельность Мирона Семеновича в самом ее расцвете. Его научные труды, доклады и лекции по важнейшим аспектам терапии, особенно по нефрологии, представляли большую научную ценность и имели существенное значение для клинической практики.

Мирон Семенович Вовси (рис. 1) родился 1 (13) мая 1897 г. в Краславе Витебской губернии, ныне Латвийская Республика. В 1919 г. после окончания медицинского факультета Московского университета он работал ординатором (1922) в клинике, руководимой профессором М.И. Вихертом, затем старшим научным сотрудником столичного Медико-биологического института. С 1936 г. и до конца жизни Мирон Семенович (6 июня 1960 г.) заведовал I терапевтической кафедрой Центрального института усовершенствования врачей в Москве (ЦИУВ) [1].

М.С. Вовси принадлежал к числу наиболее выдающихся терапевтов нашей страны, как ученый и клиницист пользовался среди коллег большой любовью и уважением. В настоящей работе хочется кратко выделить основные вехи научно-практической деятельности этого замечательного человека, врача, педагога и грамотного исследователя.

М.С. Вовси отличался высокими достоинствами как заведующий кафедрой терапии и педагог. Он был прекрасным лектором и методистом. Лекции Мирона Семеновича служат образцом фундаментального изложения клинического материала. Как устные, так и изданные в виде известных Клинических лекций (рис. 2) [2] по разделу заболеваний сердца и сосудов (1960), они отличаются простотой и в то же время насыщенностью, в них дан анализ материала. В лекциях, как и в докладах и выступлениях М.С. Вовси, всегда поражала строгая систематичность, убедительность логических заключений и выводов.

Слушатели Центрального института усовершенствования врачей очень любили и ценили лекции Мирона Семеновича. Ученый не пользовался сложными и обширными демонстрационными пособиями, однако широко применял таблицы и тематические диапозитивы. Мирон Семенович высоко оценивал значение клинических обходов и «разборов» больных в учебном процессе. Он также придавал большое значение для молодого поколения практическим занятиям и «живому» общению при преподавании терапии. Выслушав доклад лечащего врача, М.С. Вовси всегда тщательно физикально обследовал пациента, беседовал с ним, ободрял и успокаивал его.

После обхода врачи собирались у М.С. Вовси в кабинете для подробного обсуждения всех вопросов, связанных с диагнозом и тактикой лечения больного. Во всех трудных для диагностики случаях Мирон Семенович говорил, что в первую очередь нужно выделить то, что понятно в диагнозе, а далее уже остановиться на его неясной стороне. М.С. Вовси не отличался склонностью к фантазированию в отношении более редких и менее вероятных болезней и диагнозов. Заключения о больном были логичными, предельно ясными и глубокими. Он не любил сложных сочетаний лекарств, был противником полипрагмазии. Всю свою творческую жизнь Мирон Семенович отдал усовершенствованию знаний уже сложившихся специалистов-врачей-терапевтов. Он считал терапию ведущей дисциплиной и следовал классическим методам обучения ею, что сохраняет свое значение и поныне. Кроме того, Мирон Семенович оставил о себе память как клиницист широкого профиля, основавший свое кредо на практике, на общении с больными. В клинике, руководимой профессором М.С. Вовси, изучались многие актуальные вопросы внутренних болезней. Наибольший вклад Мирон Семенович внес в разработку проблем нефрологии, в т.ч. курортной, кардиологии, в изучение коронарной патологии, особенно инфаркта миокарда и грудной жабы, болезней легких, пневмоний, гипертонических состояний [3–5].

Работы М.С. Вовси по заболеваниям почек широко известны отечественным врачам. Они стали пособием для практикующих специалистов разного профиля. Отечественным врачам хорошо известны такие монографии и руководства, как «Острый нефрит», «Нефриты и нефрозы» (совместно с профессором Г.Ф. Благманом) (рис. 3), «Болезни системы мочеотделения», «Клинические лекции», «Нефриты военного времени» (1943) и др. [5–7]. Популярностью пользовались также многочисленные журнальные статьи М.С. Вовси, его доклады, выступления, опубликованные в журналах «Терапевтический архив», «Клиническая Медицина», в сборниках и трудах терапевтических съездов. Каждое выступление и публикация в печати Мирона Семеновича встречались практическими врачами и клиницистами с большим интересом и пристальным вниманием [1].

Весьма высоко ценили выступления М.С. Вовси на заседаниях Московского общества терапевтов и всесоюзных терапевтических съездах. Они были интересны: сказывалось многолетнее преподавание Мирона Семеновича в Центральном институте усовершенствования врачей.

«Самое главное – надо больше работать самому у себя в библиотеке», – любил напоминать молодым коллегам М.С. Вовси. У него существовало понятие «хороший доктор». Это мог быть академик, профессор, молодой ординатор, студент-практикант. «Хороший доктор – это было главное определение качества врача», – вспоминала дочь ученого Л.М. Вовси.

Ясность поставленных задач, отраженных в планах исследовательской работы, широкий подход к их осуществлению, новизна – все это находило приложение в клинической практике. В послевоенные годы все это касалось изучения гормонотерапии разных заболеваний, исследования стероидных субстанций, гломусной системы, новых отведений на ЭКГ, векторкардиографии, клиники сердечных аневризм, гемодинамики и коронарной патологии. Из клиники, руководимой профессором М.С. Вовси, вышли известные работы по лечению пневмоний сывороткой, сульфаниламидами, исследования по новым функциональным методам при нефритах и многие другие актуальные вопросы того периода клинической и фундаментальной медицины. Как в научной, так и лечебно-педагогической деятельности Мирон Семенович ценил время. Он был предельно четок и краток на конференциях, совещаниях, не допускал, чтобы затягивались лекции, занятия, всегда подчеркивал необходимость порою по условиям жизни, деятельности в разных направлениях и быстрого отклика на различные запросы дня. Критически отзывался о преподавателях, не способных быстро перестроиться и провести занятие. Однако это не означает, что М.С. Вовси не считал подготовку к лекциям и занятиям не необходимой. Наоборот, он тщательно готовился, подбирал наиболее показательные случаи заболеваний, освещал исторические аспекты и т.д. Много сил и труда М.С. Вовси отдал журналу «Клиническая медицина», являясь его редактором в течение ряда лет.

В 1936 г. М.С. Вовси успешно защитил докторскую диссертацию («Острый нефрит»)и был утвержден профессором и заведующим второй, а потом первой кафедры терапии ЦИУВ в Москве. Как уже отмечалось выше, он почти четверть века заведовал этой кафедрой и одновременно являлся научным руководителем терапевтических клиник столичной больницы им. С.П. Боткина.

Особенно хотелось бы отметить деятельность Мирона Семеновича во время Великой Отечественной войны на посту главного терапевта. Именно ему, сравнительно молодому (44 года), но уже широко известному тогда профессору, 9 августа 1941 г. была доверена эта ответственнейшая должность: с 1941 и по 1950 г. М.С. Вовси (рис. 4) был главным терапевтом сначала Красной, а потом Советской Армии [6].

В связи с назначением М.С. Вовси главным терапевтом Красной Армии особо следует подчеркнуть процесс подбора кандидата на эту важную и ответственную должность. Видный организатор советского здравоохранения, генерал-полковник медслужбы Ефим Иванович Смирнов, который был на тот момент начальником Главного военно-санитарного управления Красной Армии, писал по этому поводу: «Решая вопрос о подборе кандидата на должность главного терапевта Красной Армии, я счел нужным посоветоваться с ленинградским профессором, широко известным клиницистом Г.Ф. Лангом. Позвонил ему по телефону. Он попросил у меня сутки на обдумывание и ровно в это же время на другой день позвонил мне и сказал, что может рекомендовать только одного кандидата – профессора Мирона Семеновича Вовси. Я поблагодарил Георгия Федоровича и долго находился в раздумье. Я совершенно не знал проф. М.С. Вовси. Но не это меня озадачило, а другое. Почему он не рекомендовал других известных профессоров-клиницистов, более молодых и подвижных? Что это, – думал я, – результат особой личной симпатии к проф. Вовси? Нет, этого быть не может. Слишком важна рекомендация, чтобы в ее основе лежали элементы личного, а не делового порядка.

В данном случае вернее предположить другое, а именно личные качества кандидатов. Они определяются характером человека и обусловливают подход к решению научно-практических вопросов клинической медицины, выбор методов ее развития, этические нормы поведения и отношение руководителя научного коллектива к больным. Я безоговорочно поддержал эту кандидатуру, и ее выбор рассматриваю как исключительную удачу. Проф. М.С. Вовси полностью оправдал доверие. Он был блестящим главным терапевтом Красной Армии» [8]. Медицинская общественность Советского Союза тепло и позитивно отреагировала на это важное назначение.

Тогда впервые создавалась военно-полевая терапия, терапевтическая служба в армии, и в эти суровые годы М.С. Вовси, став «пионером» в этой области в военное время, отдал очень много сил и энергия для их организации и совершенствования. Уже первые написанные им указания по лечению наиболее важных болезней в условиях военного времени стали широко известны врачам и принесли большую пользу. В последующие годы под руководством и с участием Мирона Семеновича были проведены многочисленные научные конференции военных врачей-терапевтов непосредственно на фронтах и в госпиталях. Разрабатывались наиболее актуальные вопросы военной патологии. Была подробно описана клиника огнестрельных ранений легких.

В послевоенный период М.С. Вовси возглавлял раздел терапии «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и был автором разработки особенностей нефритов в условиях войны (том 22) [1]. По разносторонности и глубине анализа эти исследования не имели равных в медицинской литературе. На XIII Всесоюзном съезде терапевтов в 1947 г. Мирон Семенович (рис. 5) в своем программном докладе сообщил об огромной роли терапевтов и внутренней медицины в период Великой Отечественной войны [9].

Деятельность ученого была высоко оценена правительством нашей страны: он награжден многими орденами и медалями СССР. В 1943 г. М.С. Вовси было присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». Он был избран академиком АМН СССР в 1948 г. Отметим также неприятный факт из жизни ученого: некоторое время М.С. Вовси работал в Кремлевской больнице, где консультировал и курировал представителей советского правительства и военачальников. К сожалению, он был арестован в конце января 1953 г. по известному «делу врачей», подвергался пыткам и был назван «руководителем» антисоветской пропаганды. Но справедливость восторжествовала: после смерти И.В. Сталина дело прекратили и ученого освободили [8].

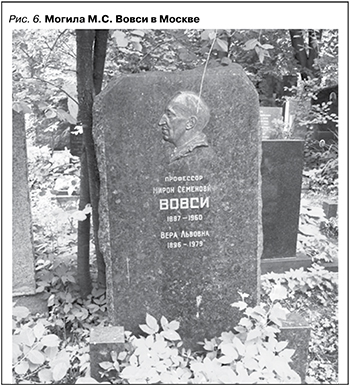

Мирона Семеновича Вовси не стало 6 июня 1960 г. Он скончался в Москве от саркомы бедра. Похоронили ученого на новом Донском кладбище Москвы. Подчеркнем: на надгробии год рождения ученого обозначен неверно: 1887-й вместо 1897-го! (рис. 6).

«Он был самым умным из нас…» – вспоминал о М.С. Вовси выдающийся советский терапевт академик АМН СССР Александр Леонидович Мясников. М.С. Вовси был богато одаренным врачом, педагогом и клиницистом. Он многократно выступал с содержательными и актуальными докладами на всесоюзных съездах терапевтов и заседаниях научных обществ. Беззаветная преданность своему делу, глубокая принципиальность и природная честность снискали Мирону Семеновичу Вовси всеобщую любовь и уважение. Несмотря на 60 лет, минувшие после его ухода из жизни, отечественные терапевты в наши дни помнят и отдают дань глубокого уважения памяти выдающегося советского врача и гуманиста первой половины XX века.