«Наукой предупреждать болезни и лечить больного».

С.П. Боткин

Наша страна и медицинская общественность в 2022 г. отмечают 190-летие со дня рождения крупнейшего российского клинициста, основоположника отечественной клиники внутренних болезней Сергея Петровича Боткина, родившегося 5 (17) сентября 1832 г. В 1850 г. он поступил на медицинский факультет Московского университета и окончил его в 1855-м со степенью лекаря с отличием и с правом на получение звания доктора медицинских наук (рис. 1) [1].

Полагаем, что молодое поколение врачей, кадры отечественных терапевтов, с большой пользой для себя ознакомятся с жизнью и творчеством профессора С.П. Боткина, особенно с его замечательными лекциями, отражающими образ гениального ученого, клинициста и учителя. Здесь же мы постараемся очень кратко и сжато изложить ключевые этапы деятельности этого «мастера клинической медицины».

Весьма интересна непосредственно биография С.П. Боткина. Дед его был крестьянином Псковской губернии, но отец его уже был крупным чаеторговцем, представителем именитого московского купечества. Отец был дважды женат, и семья насчитывала 25 детей. Среди них выделялся старший сын, В.П. Боткин, человек большой культуры, который имел тесную связь с лучшими представителями тогдашней интеллигенции, с кружком, в который входили Т.Н. Грановский, М.А. Бакунин, В.Г. Белинский и др. Одна из дочерей Петра Боткина, Мария, была замужем за поэтом А.А. Фетом [2].

С.П. Боткин, бывший одним из младших в семье, рос и воспитывался не столько в купеческой атмосфере, сколько в культурной среде, и это оказало очень большое влияние на его мировоззрение, характер и личность. Окончив гимназию, он хотел поступить на математический факультет, но ему это не удалось, т.к. в то время доступ на такие факультеты был закрыт детям разночинцев и прием был весьма ограничен. Это обстоятельство, к счастью для российской медицины и клиники, привело С.П. Боткина на медицинский факультет. То было время конца царствования Николая I – «Николая Палкина», как его называли, – мрачная эпоха реакции [2].

Интересно напомнить, что происходило тогда в Московском университете. Там были, по словам профессора Р.А. Лурия, за исключением одного-двух бездарные профессора, люди, которые учили студентов по запискам, составленным лет 20 назад, вроде катехизиса, в виде вопросов и ответов. Это были люди, совершенно оторванные от мировой культуры, т.к. во времена Николая I пробраться за границу было невозможно. Россия была окружена «рогатками» и преградами, которые ставило царское правительство, чтобы не допустить в Россию революционные идеи Великой французской революции и революции 1814 г. [2]. Право выехать за границу могли получить только очень богатые и высокопоставленные люди. Русская медицинская наука того времени, если ее можно так называть, была оторвана от мировой науки, это была своеобразная и замкнутая «наука». В клинике не применялся термометр; перкуссия и аускультация считались шарлатанством. Московская профессура считала, что русским врачам вообще незачем ехать за границу, что русская наука всего достигла, она закончена, совершенна и лучше нее не может быть.

Среди учителей С.П. Боткина можно выделить два выдающихся человека и ученых. Один из них – хирург профессор Ф.И. Иноземцев (рис. 2). Это был талантливейший клиницист, знаменитый практик, однако больше ездивший по больным и мало бывавший в клинике. О нем очень тепло отзывался С.П. Боткин в своих письмах. Другой – анатом и физиолог профессор И.Т. Глебов, известный тогда ученый, человек большой культуры, чрезвычайно строгий в отношении оценки знаний, не пропускавший никого на экзамене на доктора медицины, т.к. считал, что нет достойных людей, которые могли бы быть докторами этой науки (рис. 3) [2, 3].

Эти два великих человека имели большое влияние на С.П. Боткина.

У Сергея Петровича возникла мысль поехать за границу (1856), чтобы войти в «соприкосновение» с европейской наукой [4, 5]. Эту мысль поддерживал в нем Ф.И. Иноземцев. Любопытно отметить, что когда С.П. Боткин собирался за границу, Ф.И. Иноземцев не мог даже рекомендовать ему, куда и к кому ехать учиться. Кенигсберг был первым городом, куда попал молодой С.П. Боткин, и там он впервые услышал имя Рудольфа Вирхова, гремевшее в то время в ученом мире Европы.

Если мы перенесемся в ту эпоху, главным образом в Германию, то непременно отметим, что там по тем временам царил большой расцвет науки. Успехи физиологии, ботаники, гистологии и вообще всех естественных наук имели следствием возникновение научной медицины.

Под влиянием Мари Франсуа Ксавье Биша во Франции, Карла Рокитанского в Вене возникли знаменитые медицинские школы. Представителем школы, придерживавшейся анатомического и морфологического направлений, был Рудольф Вирхов в Германии, во главе другой школы – экспериментальной физиологии – в Париже стоял знаменитый профессор Клод Бернар.

Талантливый, вдумчивый С.П. Боткин сразу увлекся идеями Р. Вирхова. Мысли немецкого ученого тогда чрезвычайно соответствовали мировоззрению Сергея Петровича, его готовности воспринять их, и он стал днями и ночами работать в институте Р. Вирхова. Одновременно посещал лекции Людвига Траубе – большого клинициста и ученого – новатора того времени [5].

С.П. Боткин целиком «окунулся» в научную медицину. Он старался получить все, что можно, много работал над собой, хорошо владея языками. Он работал в лаборатории Феликса Гоппе-Зейлера, известного химика, который привел его к химическому пониманию патологического процесса. Затем он переехал в Вену, где работал у знаменитого физиолога Людвига; из Вены – в Париж, где слушал лекции Клода Бернара и Армана Труссо.

Таким образом С.П. Боткин по существу получил свое начальное научно-медицинское образование за границей и у крупнейших ученых того времени – физиологов, химиков, патологов и клиницистов.

В царствование Александра II (1855–1881) был лозунг «Освободить студентов Медико-хирургической академии от засилий немецких профессоров». Они пренебрежительно относились к русским, считая их варварами и медицины у них нет [2]. И молодой русский ученый по возвращении из-за границы (1860) был приглашен в Медико-хирургическую академию в Петербурге в качестве адъюнкта к профессору П.Д. Шипулинскому, а затем в связи с уходом в отставку основного профессора, мало даровитого человека, С.П. Боткину дали кафедру терапевтической клиники и утвердили ординарным профессором (1861). С того момента до конца жизни он не покидал академии [5]. Здесь молодой С.П. Боткин стал работать с энтузиазмом, и его талант расцвел. В клинике он создал химическую и экспериментальную лабораторию, причем надо отметить, что тогда это была первая лаборатория в самой клинике не только у нас в России; такого рода лабораторий при клиниках не было в то время даже во многих заграничных университетах.

Сергей Петрович работал чрезвычайно упорно, и с того времени имя его получает большую популярность среди студенчества и врачей, о чем свидетельствует следующий факт. Когда С.П. Боткину не хотели «дать» кафедру, студенты и врачи подали в академию рапорт-прошение, в котором указывали, что в интересах русской науки именно С.П. Боткину должна быть предоставлена эта кафедра. Назначение было быстро получено, и Сергей Петрович начал организовывать клинику на основах современной ему медицинской науки.

Как это ни покажется странным, С.П. Боткин как ученый писал мало. Лично у него (без соавторов) было всего 15 научных работ, из них особенно выделялась одна работа на тему «Случай тромбоза venae portae». Это был блестящий для того времени диагноз, создавший большую популярность молодому ученому в медицинских кругах.

С.П. Боткин и его подопечные опубликовали более 100 научных работ, посвященных только практическим вопросам терапии больных, из которых около 40 стали в результате докторскими диссертациями. Величие и гениальность профессора С.П. Боткина состоят в том, что он первым из отечественных клиницистов организовал самую весомую и передовую научную школу терапевтов в России ценой огромного труда и таланта. Он «воспитал» более 100 учеников, из которых 45 возглавили клинические кафедры в вузах не только Петербурга, но и других городов нашей страны [5]. Почти все они были исключительно одаренными и талантливыми людьми, оставившими огромный след в нашей науке. Назовем только некоторые имена его учеников, и уже из одного этого перечисления станет очевидно, что́ дала стране школа Сергея Петровича. Его учениками были прежде всего терапевты, возглавлявшие крупнейшие кафедры: Н.А. Виноградов, В.А. Манассеин, В.Г. Лашкевич, Ю.Т. Чудновский, С.М. Васильев, Л.В. Попов, С.В. Левашов, В.Т. Покровский, В.Н. Сиротинин, М.М. Волков, Н.Я. Чистович, М.В. Яновский и др. Но надо сказать, что из его школы вышли не только терапевты. Учениками С.П. Боткина были видные врачи других специальностей, например Н.П. Симановский, оториноларинголог, Т.П. Павлов, дерматовенеролог, И.П. Павлов, гениальный русский физиолог, К.В. Ворошилов, физиолог, С.М. Лукьянов, патолог и др. Его ученики возглавляли как клинические, так и теоретические кафедры [2, 5]. Вот почему с полным основанием можно сказать, что он первый создал не только российскую научную клинику, но и научную медицину. Эта его огромная заслуга, на наш взгляд, еще недостаточно оценена на сегодняшний день [4].

Сергей Петрович имеет также большие литературные заслуги. Он создал Клинический архив внутренних болезней, Еженедельную клиническую газету, причем надо сказать, что все это он делал на собственные средства. Его журналы пользовались в XIX столетии большой и заслуженной славой [1].

Вот вкратце те основные факты из биографии С.П. Боткина, которые необходимо знать, чтобы понять, что он сделал для клиники и для российской научной медицины.

Напомним также, что одновременно с ним работал другой великий русский терапевт, Г.А. Захарьин (рис. 4). Он также учился за границей. Он был очень талантлив, но вследствие своего консерватизма мало взял от своих заграничных учителей и продолжал в клинике строить школу врача-эмпирика, гиппократика. С.П. Боткин же принес в клинику прежде всего элементы физиологии как ученик К. Бернара и Людвига, элементы патологической анатомии, хорошо усвоенные им у Р. Вирхова, и химии, которую он изучал у Ф. Гоппе-Зейлера. Таким образом он перенес в клинику основы медицины, созданные в Европе во второй половине XIX столетия, поэтому он переделал эмпирическую в действительно научную клинику [2].

Для большей ясности приведем установки из лекции С.П. Боткина, напечатанной в № 8 «Медицинского вестника» в 1862 г. Вот что писал тогда Сергей Петрович [6]:

«Чтобы избавить больного от случайностей, а себя от лишних угрызений совести и принести истинную пользу человечеству, неизбежный для этого путь есть путь научный, по которому вы пошли от самого начала и который не должны оставлять, приступая к практической медицине, а потому в клинике вы должны научиться рациональной практической медицине, которая изучает больного человека и отыскивает средства к излечению или облегчению его страданий, а потому занимает одно из самых почетных мест в ряду естествоведения». В этом заслуга С.П. Боткина: он медицину переносит в естествознание, он делает из нее обоснованную науку – то, чего до того времени еще не было. «А если практическая медицина должна быть поставлена в ряд естественных наук, то понятно, что приемы, употребляемые в практике для исследования, наблюдения и лечения больного, должны быть приемами естествоиспытателя, основывающего свое заключение на возможно большем количестве строго и научно наблюдаемых факторов. Поэтому вы поймете, что научная практическая медицина, основывая свои действия на таких заключениях, не может допускать произвола, иногда тут и там проглядывающегося под красивой мантией искусства, медицинского чутья, такта и т.д.». «Представляющийся больной есть предмет нашего научного исследования, обогащенного всеми современными методами; собравши сумму анатомических, физиологических и патологических фактов данного субъекта, группируя эти факты на основании ваших теоритических знаний, вы делаете заключение, представляющее не диагностику болезни, а диагностику больного, ибо, собирая факты, представляющиеся в исследуемом субъекте, путем естествоиспытателя, вы не только получите патологические явления того или другого органа, на основании которых дадите название болезни, но вместе с этим вы увидите состояние всех остальных органов, находящихся в большей или меньшей связи с заболеваниями и видоизменяющихся у каждого субъекта. Вот эта-то индивидуализация каждого случая, основанная на осязательных научных данных, и составляет задачу клинической медицины и вместе с тем самое твердое основание лечения, направленного не против болезни, а против страдания больного. Частная терапия рисует вам отдельные болезни, указывая на лечение их; клиническая же медицина представляет нам эти болезни на отдельных индивидуумах со всеми особенностями, вносимыми в историю болезни известной индивидуальностью больного. Частная терапия говорит нам, что при воспалении легкого употребляют кровопускание, рвотный камень, наперсточную траву и пр., клиническая же медицина, основанная на индивидуализации случая, говорит: Петру сделайте venae sectionem, Ивану дайте digitalis и пр. Из этого вы видите, что основанием клинической медицины служит самое подробное исследование данного случая, которое если не всегда будет иметь приложение к лечению в настоящее время, то послужит впоследствии наилучшим материалом для будущей, более счастливой терапии».

Вот где огромное предвидение «великого мастера» и выдающегося практика медицины!

Это именно то, что мы сегодня называем антропопатологией – болезнью всего человека; ведь это и есть то, что в самое последнее время мы называем антроподиагностикой; ведь именно это мы понимаем, когда говорим об антропотерапии. Если перенестись во времена С.П. Боткина, то надо признать, что все это является огромным гениальным клиническим предвидением. Надо справедливо отметить, что таких ценных и удивительных предвидений у С.П. Боткина было очень много; они на «каждом шагу» встречаются в его лекциях; подчеркнем здесь только некоторые, важнейшие из них; хотя их очень много [2, 7]:

Первое – о значении периферического сердца – это же идея функциональной патологии в клинике. Эта идея, проводящаяся только в последнее время, еще далеко не является достоянием всех врачей. Наша советская медицина позднее в этом отношении сделала очень много, вложив новые методологические установки в учение о роли функции в клинике внутренних болезней и построив учение о периферическом кровообращении.

Второе – ученик Р. Вирхова, С.П. Боткин очень рано все же увидел причины расхождения клинического и анатомического диагнозов и говорил: «Можно найти весьма значительные расстройства в организме без особенно резких ощущений со стороны больного, и, наоборот, весьма незначительные патологоанатомические изменения могут сопровождаться бесконечным рядом различного рода жалоб». Предвидение это, целиком оправдавшееся впоследствии, свидетельствует опять-таки о большой роли, которую Боткин придавал в клинике функции органа или системы органов.

Третье – о значении нервной системы для понимания патогенеза и лечения болезней сердца. Тогда говорили только о грубых органических изменениях сердца. Теперь мы говорим, что ряд заболеваний, как, например, грудная жаба, связан с патологией вегетативной нервной системы. Боткин, между прочим, говорит не только о периферической нервной системе, но и о центральной, что с точки зрения современной теории медицины имеет, как известно, огромное значение.

Четвертое – учение о роли инфекции в желчнокаменной болезни и ее лечении. Тогда роль инфекции и микроорганизма не вошла еще в сознание врачей. Боткин первый заговорил об инфекционном холецистите, занимающем теперь ведущее место в учении о холецистопатии.

Пятое – чрезвычайно любопытно учение С.П. Боткина об инфекционном происхождении желтухи. Инфекционная желтуха позднее получила название болезни Вейля, по праву же она должна была бы называться болезнью Боткина. Мы знаем теперь, что ряд желтушных состояний кроме болезни Вейля является инфекционным заболеванием.

В условиях лаборатории профессора С.П. Боткина его учеником Я.Я. Стольниковым (1879) впервые был применен опыт наложения зажимов на почечную артерию. Это позволило получить ренальную гипертонию в эксперименте. Аналогичные опыты, способствовавшие развитию и прогрессу в изучении гипертонии, были произведены Н. Goldblatt et al. лишь в 1934 г. в более широком масштабе [5].

Говоря о нефритах, уместно подчеркнуть, что Сергей Петрович не исключал существования диффузного нефрита с преобладанием интерстициального или паренхиматозного компонента. Напомним, что о подвижной почке было известно и до С.П. Боткина, но полноценное описание клинической картины, фундаментальное представление об этом заболевании и научное обоснование метода его диагностики дал именно Сергей Петрович [8]. Терапевтам также хорошо известен синдром Боткина (болезнь Боткина), который представлен эпидемическим вирусным паренхиматозным гепатитом [3, 5].

Мы отметили только некоторые блестящие предвидения С.П. Боткина как мыслителя, ученого и клинициста. Если читать его лекции [6], то сплошь и рядом найдете сотни блестящих мыслей и концепций, которые появлялись у этого великого «мастера клиники», подтвердились в практической жизни и в эксперименте научной медицины только через 80–90 лет.

Из всего этого очевидно, что С.П. Боткин является крупнейшим ученым всех времен. Он писал мало, но зато руководил массой научных работ. Он иногда выступал с небольшими речами, которые сохранились и теперь имеют очень большое значение: например, о роли врача, о течениях и направлениях в клинике. Все они заслуживают в настоящее время самого глубокого изучения студентами и врачами. Итак, из всего сказанного совершенно очевидно, что С.П. Боткин вполне заслужил право считаться создателем российской научной медицины, одним из величайших ученых, не замкнувшихся в тесных рамках клинициста-терапевта. Именно то, что у этого человека был чрезвычайно широкий «размах» мысли и творчества, что у него была величайшая способность синтеза, что он «парил мыслью» много выше своего времени, и привело к тому, что у него было очень много врагов. Это обстоятельство характерно для истории всякой науки, особенно для истории медицины. Такое всегда случается в отношении новаторов. Они имеют бесчисленное количество врагов среди людей низкого ума, которые не могут оценить их таланта. Французский писатель XVII в. Франсуа де Ларошфуко писал: «Люди недалекие обычно осуждают все, что выходит за пределы их кругозора». В частности, так было и в отношении С.П. Боткина. Когда он, например, заболел брюшным тифом, его противники разнесли слух, будто после этой болезни он сошел с ума; но ему легко было доказать уже первыми лекциями, что он все еще полностью сохранил свой большой творческий ум. Сергей Петрович перенес весьма серьезные преследования, и это разрушило его крепкое здоровье.

Особенность его таланта заключалась в том, что, будучи аналитиком, он вместе с тем был и большим синтетиком. Между прочим, такое направление ума, такой широкий охват в клинике и в медицине встречаются весьма редко. С.П. Боткин умел, с одной стороны, научно анализировать факты с точки зрения физиологии и химии, с другой – обоб-щать эти факты, синтезировать их. Эти способности делают его одним из крупнейших людей XIX в. в нашей стране.

Таков был Сергей Петрович как ученый.

Но С.П. Боткин был и учителем, и в деле преподавания ему пришлось много создать, но и много перестрадать. Долго еще и после него продолжался большой спор между московской школой, во главе которой стоял профессор Г.А. Захарьин, и петербургской, во главе которой стоял С.П. Боткин. Имеющаяся по этому поводу литература весьма интересна; дискуссия была острой и не всегда беспристрастной. Так, например, С.П. Боткина обвиняли в том, что он предлагает изучать только факты, поддающиеся изучению с точки зрения естественных наук, что будто он подходит к больному только как экспериментатор, не считаясь с субъективными ощущениями больного. Это было неверно. В своих лекциях ученый очень часто останавливался на субъективных жалобах больных. Если он много говорил о роли психики, например, в происхождении хлороза, то он, разумеется, не мог игнорировать субъективные ощущения больного [2].

Второй оговор заключался в том, что С.П. Боткин будто не признавал терапии. Он, по сути дела, признавал только рациональную терапию. И в настоящее время мы еще не всегда и не везде знаем, что́ является в данном случае рациональной терапией, а тогда ее и вовсе не знали. Поэтому о С.П. Боткине говорили, что он нигилист в терапии. Представителем нигилизма в медицине в Европе был, например, видный австрийский врач XIX в. Юзеф Дитль, который говорил: если мы не знаем причины заболевания и не можем ее изучить, то не можем и считаться с таким заболеванием и лечить его; верно, только то, что является глубокоизученным методом естественных наук; можно считаться только с тем, что знаешь от начала до конца. С.П. Боткин не шел по этому пути и дал исключительно любопытные терапевтические указания. Так, например, говоря о желчнокаменной болезни, он отмечал, что это заболевание хорошо лечат в народе растительным маслом. Он подчеркивал, что народные средства должны применяться, если опыт их оправдывает. Таким образом, и это обвинение в нигилизме в терапии можно считать тоже несостоятельным. По мнению известного советского терапевта и гастроэнтеролога профессора Романа Альбертовича Лурия, все научные права на признание имеет петербургская школа, так как именно она и была научной школой, а московская школа хотя и была школой большого таланта, но сугубо эмпирической. Этот спор, по словам Р.А. Лурия, решается больше в пользу Сергея Петровича, хотя в настоящее время мы должны применять в нашей практике и метод Г.А. Захарьина, и метод С.П. Боткина [2].

С.П. Боткин был осторожным терапевтом, и мы должны в этом брать с него пример. Он требовал осторожного и вдумчивого подхода к применению тех или иных средств, в частности, он отрицательно относился к спекулятивным терапевтическим средствам, которые в большинстве случаев себя не оправдывают. И с этой точки зрения С.П. Боткин был большим терапевтом, но рационалистом.

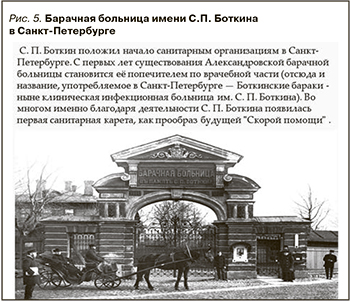

С.П. Боткин держался в стороне от всякой политики; он не был общественным деятелем, но в то же самое время, когда ему было поручено быть председателем городской больничной комиссии, когда его сделали почетным попечителем всех городских больниц, он оставляет частично клинику, пренебрегает огромной практикой и начинает с большим рвением и интересом этим заниматься. Надо сказать, что он внес большой вклад в больничное дело. Знаменитая Барачная больница им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге говорит о том, как много в этой области он сделал (рис. 5). Его большой заслугой стала организация борьбы с эпидемиями, и здесь С.П. Боткин проводил свою любимую идею борьбы со скрытыми и ранними формами болезней. То, что с таким успехом проводилось позже в Советском Союзе, было любимым делом С.П. Боткина, и он этим внес много ценного в свое время в развитие здравоохранения.

Заканчивая краткий очерк жизни и деятельности большого врача и гуманиста XIX в., мы должны отметить, что С.П. Боткин, несомненно, был крупнейшей фигурой того столетия. Он был талантливейшим клиницистом и изумительным диагностом. С.П. Боткин был прекрасным преподавателем. Каждая его лекция заставляла задуматься, бросала аудитории зерно истины, идею, большую стимулирующую мысль. Выходя из аудитории после его лекций, коллеги всегда получали новую перспективу, определенный научный багаж, поэтому С.П. Боткин считался одним из лучших клиницистов – преподавателей своего времени.

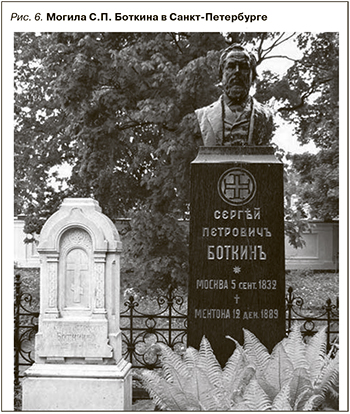

Скончался выдающийся терапевт и ученый-новатор 12 (24) декабря 1889 г. в г. Ментона (Франция). Похоронили С.П. Боткина в Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище (рис. 6).

Резюмируя, отметим, что Сергей Петрович, несомненно, был великим и признанным «мастером клиники». Кроме того, он стал своеобразным «мостом», сохранив традиции своих великих учителей, знаменитых ученых прошлого, и передав их своим многочисленным ученикам со всей страны. В отечественной медицине выдающихся специалистов клиники внутренних болезней, к сожалению, было не так уж много: профессора С.П. Боткин, Г.А. Захарьин, А.А. Остроумов, В.П. Образцов, Ф.Г. Яновский, Н.Д. Стражеско – пожалуй, этими именами и исчерпывается старое поколение «гигантов терапии». Еще Гиппократ и врачи Древней Индии были носителями идей клиники внутренних болезней, и, несомненно, у этих великих клиницистов должны учиться мы и наше молодое поколение медиков. Георг Вильгельм Фридрих Гегель говорил: «Тот, кто не читал древних, не знает красоты», так и мы можем сказать: кто не читал великих творений вышеуказанных личностей, тот не может считаться образованным и грамотным терапевтом. Новое поколение врачей должно хорошо уметь сочетать наше богатое современное с великими образцами старой и классической культуры, чтобы вести вперед и совершенствовать славную отечественную практическую медицину.