Перитонеальный диализ (ПД) стал эффективным альтернативным методом заместительного лечения почечной недостаточности из-за его удобства, простоты, низкой стоимости и меньшей больничной зависимости [1, 2]. Неинфекционные осложнения ПД остаются важным препятствием для успешного лечения любого из видов почечной недостаточности и влияют на отказ от этого вида заместительной почечной терапии. Неинфекционные проблемы с перитонеальным катетером включают нарушение оттока диализной жидкости из-за окутывания сальником дистального конца перитонеального катетера, редко – фимбриями фалопевых труб; попадания в зону межкишечных спаек, запора, перегиба катетера; внутрипросветную непроходимость из-за фибрина или сгустков крови; подтекания перитонеальной жидкости; грыжи, неправильного расположения, в частности миграции внутрибрюшной части катетера в верхние квадранты брюшной полости и перфорации внутрибрюшных органов [3, 4].

Частота различных причин нарушения дренажной функции перитонеального катетера существенно колеблется в разных сериях наблюдений. Среди 72 пациентов одного центра в Италии частота окутывания сальником составила 13,2%, дислокаций – 4% [5]. В некоторых центрах частота выявления этих осложнений достигает 15 и 32% [6, 7]. Были описаны необычные неинфекционные осложнения, нарушающие отток диализной жидкости: образование камня внутри просвета перитонеального катетера через 28 и 68 месяцев после начала лечения ПД [8, 9], пневмоперитонеум и пневмомедиастинум [10, 11], подтекание диализного раствора из-за разрыва или надреза перитонеального катетера ножницами во время перевязки и/или использования мупироциновой мази, которая вызывала химическую деградацию полиуретана на основе полиэтиленгликоля в мази мупироцина [12]. Возможны нарушение целостности катетера иглой внебрюшинной части перитонеального катетера во время его имплантации [13], перфорация мочевого пузыря при имплантации перитонеального катетера и образование везикоперитонеального свища [14]. Сообщалось также о необычных миграциях дистального участка катетера PD. Описан пациент с проблемами увеличения массы тела и оттока диализной жидкости после 15 месяцев ПД. Компьютерная томография брюшной полости пациента показала, что кончик катетера находился в подкожной клетчатке [15].

Приводим описание редкого случая использования одновременно двух перитонеальных катетеров, имплантированных в брюшную полость при нарушении дренажной функции диализного раствора.

Клинический случай

Больная З. 56 лет поступила 18.08.2017 в отделение трансплантологии и гемодиализа с диагнозом: поликистоз почек аутосомно-доминантный тип, поликистоз печени, ХБП – С5д, программный гемодиализ с 2011 г., артериальная гипертензия, хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, недостаточность кровообращения IIб, анемия. Госпитализация связана с острым тромбозом сосудистого протеза Gortex на правом плече.

Больная с детства наблюдалась у нефролога по поводу аутосомно-доминантного поликистоза почек (наследственность прослеживается по женской линии). Признаки ХБП отмечаются с 2010 г. На лечении гемодиализом с 2011 г. За время лечения неоднократно возникали проблемы с формированием постоянного сосудистого доступа. Дважды формирование сосудистого доступа проводили с помощью сосудистого протеза Gortex на левом плече и на левом бедре, которые через 5 и 10 месяцев затромбировались. Восстановить проходимость сосудистого протеза не удалось. Трижды выполнялась имплантация перманентного катетера в центральные вены; дважды – в яремные вены справа и слева и 1 раз – в левую подключичную вену. Однако в связи с нагноением, низким дебитом венозной крови и последующим тромбозом катетеры были удалены. Последняя попытка формирования постоянного сосудистого доступа при помощи сосудистого протеза на правом плече была 5 месяцев назад. Настоящее поступление связано с острым тромбозом сосудистого протеза на правом плече.

Состояние больной при поступлении тяжелое. Его тяжесть объяснялась уремической интоксикацией, хронической сердечно-сосудистой недостаточностью, гипергидратацией в связи с невозможностью проведения гемодиализа из-за острого тромбоза артериовенозной фистулы из Gortex на плече. Гемодиализ не проводился в течение четырех суток.

Рост – 169 см, масса тела – 104 кг, индекс массы тела – 36,4 кг/м2, ожирение 2-й степени, группа крови В(III), Rh(-).

Индекс коморбидности по Charlson ME – 5 баллов.

Анализ крови при поступлении: лейкоциты – 5,9х109/л, гемоглобин – 74 г/л, гематокрит – 0,238%, тромбоциты – 203х109/л.

Биохимия крови: креатинин – 1,53 ммоль/л, мочевина – 26,7 ммоль/л, К – 6,2 ммоль/л, Na – 138 моль/л, билирубин общий – 7,7 мкмоль/л, холестерин – 4,9 ммоль/л, общий белок – 63 г/л, альбумин – 41 г/л, щелочная фосфатаза – 107 ЕД/л, мочевая кислота – 290 мкмоль/л, железо – 7,0 мкмоль/л, трансферрин – 1,8 г/л, ферритин – 65 мкг/л, прокальцитонин – 0,37 нг/мл; С-реактивный белок положительный – 24 мг/л.

Коагулограмма крови: протромбиновое время – 12,0 с, международное нормализованное отношение – 1,03, тромбиновое время – 24,2 с.

Электрокардиограмма – выраженные изменения миокарда левого желудочка с признаками очаговой дистрофии.

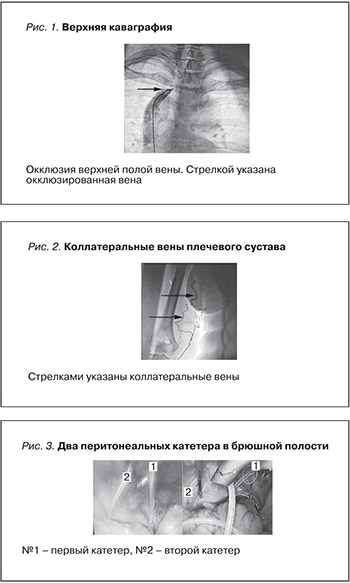

Была предпринята попытка тромбэктомии из тромбированной фистулы (18.08.2017), которая не удалась. Было решено выполнить пункцию большой подкожной вены правого бедра для имплантации диализного катетера, пункция вены оказалась безуспешной (16.08.2017). Выполнена венесекция на правом бедре. При попытке канюлировать вену обнаружено непреодолимое препятствие на высоте 4–5 см, 23.08.2017 выполнена периферическая флебография: после пункции левой бедренной вены катетер проведен в верхнюю полую вену и выполнена верхняя каваграфия, по результатам которой верхняя полая вена окклюзирована. При введении контрастного вещества в периферические вены отмечено заполнение вен до плечевого сустава. Дальнейшего контрастирования подключичной вены и яремных вен не выявлено (рис. 1, 2).

Была предпринята попытка тромбэктомии из тромбированной фистулы (18.08.2017), которая не удалась. Было решено выполнить пункцию большой подкожной вены правого бедра для имплантации диализного катетера, пункция вены оказалась безуспешной (16.08.2017). Выполнена венесекция на правом бедре. При попытке канюлировать вену обнаружено непреодолимое препятствие на высоте 4–5 см, 23.08.2017 выполнена периферическая флебография: после пункции левой бедренной вены катетер проведен в верхнюю полую вену и выполнена верхняя каваграфия, по результатам которой верхняя полая вена окклюзирована. При введении контрастного вещества в периферические вены отмечено заполнение вен до плечевого сустава. Дальнейшего контрастирования подключичной вены и яремных вен не выявлено (рис. 1, 2).

С учетом отсутствия сосудистого доступа для проведения гемодиализа, неоднократных безуспешных попыток формирования артериовенозной фистулы как из собственных вен, так и при помощи сосудистого протеза решено перевести больную на лечение ПД. Имплантация перитонеального катетера была проведена 24.08.2017, с 25.08.2017 начато лечение автоматизированным ПД. Однако 14.09.2017 нарушился пассаж диализной жидкости. При выполнении Ro брюшной полости выявлено, что перитонеальный катетер находится в малом тазу, дислокации катетера нет. Предположено окутывание дистального конца перитонеального катетера сальником. Проведена операция: коррекция положения перитонеального катетера и освобождение катетера от окутывания сальником (16.09.2017). При попытке проведения перитонеального диализа (17.09.2017) возникло затруднение и отсутствие слива диализного раствора, наблюдались боли в области малого таза. При ревизии 18.09.2017 выявлено, что дистальная часть перитонеального катетера плотно окутана частично сальником и бахромками правой маточной трубы. Катетер извлечен из малого таза, освобожден от сальника и фимбрий маточной трубы и размещен в заднем дугласовом пространстве.

Ввиду высокого риска повторной дисфункции перитонеального катетера, обусловленного обтурацией фимбриями маточной трубы, абсолютного отсутствия сосудистого доступа (невозможность формирования постоянного сосудистого доступа) выполнена имплантация второго перитонеального катетера, который размещен в дугласовом пространстве без удаления первого (рис. 3).

В настоящее время оба перитонеальных катетера функционируют удовлетворительно. ПД назначен по следующей схеме: 8 л/сут, число обменов – 4 раза в сутки (Физионил – 2,27% – 2000; Физионил 2,27% – 2000; нутринил 1,1% – 2000; экстранил 7,5% – 2000. Kt/V – 1,9).

В настоящее время состояние больной средней тяжести. Отеков нет. Частота дыхания – 18/мин. При аускультации дыхание везикулярное, хрипов нет, артериальное давление – 145/90 мм рт.ст. Границы сердца расширены влево на 3 см. Пульс – 86 уд/мин. Живот мягкий, безболезненный. Пассаж перитонеальной жидкости удовлетворительный. Ультрафильтрация положительная, до 1300,0–18000 мл. Креатинин крови – 645 мкмоль/л, мочевина крови – 25,1 ммоль/л, К крови – 3,9 ммоль/л, Na крови – 134 ммоль/л. Больная выписана домой.

Обсуждение

Нарушение дренажной функции перитонеального катетера, связанное с окклюзией дистального конца перитонеального катетера в результате окутывания сальником, требует срочного принятия мер для разрешения этого осложнения. Консервативные меры часто не дают желаемого эффекта.

И как результат – замена или удаление перитонеального катетера с переводом на лечение систематическим гемодиализом. Лапароскопическая хирургия произвела революцию в ПД в отношении как имплантации, так и разрешения, дислокации и ликвидации окклюзии катетера сальником или фибриновыми сгустками [16, 17]. Преимущество лапароскопии заключается в минимальном брюшном разрезе, незначительной послеоперационной боли и почти немедленном возобновлении процедуры ПД. Достаточно редким осложнением нарушения дренажной функции перитонеального катетера счтается обструкция фимбриями фаллопиевых труб. В литературе описано 8 случаев этого осложнения, ликвидированных при помощи лапароскопии [18]. Фимбрии описываются как пальцеобразные выпячивания фаллопиевой трубы, и их функция состоит в том, чтобы яйцеклетки при помощи фимбрий из яичника попали в фаллопиевую трубу.

С учетом локализации фаллопиевых труб в малом тазу и в случае, если дистальный конец перитонеального катетера находится вблизи фаллопиевых труб, вполне вероятна его окклюзия фимбриями. При нарушении дренажной функции перитонеального катетера, умеренных болях в области малого таза без дислокации перитонеального катетера можно заподозрить окутывание фимбриями фаллопиевых труб дистального конца перитонеального катетера. Именно лапароскопия идеально подходит для ликвидации этого осложнения [4].

У нашей больной оставление двух перитонеальных катетеров в брюшной полости было связано с неуверенностью в хорошей дренажной функции одного катетера. Больная дважды перенесла лапароскопию по поводу окклюзии дистального конца перитонеального катетера, и не было уверенности в дальнейшей хорошей функции последнего. Несмотря на резекцию сальника во время первой лапароскопии, окутывание и окклюзия катетера произошли фимбриями правой фалопиевой трубы, что было выявлено при повторной лапароскопии. Осложнение было ликвидировано. Поскольку больная находилась в тяжелом состоянии, индекс коморбидности составил 5 баллов, больная перенесла 3 релапароскопии, отсутствовало нормальное течение перитонеального диализа, гемодиализ был невозможен из-за отсутствия сосудистого доступа. Было решено имплантировать второй перитонеальный катетер, не удаляя первый, в надежде на то, что два катетера обеспечат адекватную дренажную функцию и улучшат состояние больной. Не было уверенности в том, что после ликвидации обструкции фимбриями фаллопиевых труб дренажная функция перитонеального катетера не нарушится.

В нашем случае, по-видимому, следует согласиться с Z. Klein, который предлагает выполнять резекцию сальника и билатеральную сальпингэктомию в отсутствие будущих проблем с рождаемостью как лечение выбора при нарушении дренажной функции перитонеального катетера [18].

Имплантация двух перитонеальных катетеров в брюшную полость, конечно, нестандартная ситуация, не обязательная для тяжелых больных. В данном случае тяжелое состояние больной и опасность повторного нарушения дренажной функции перитонеального катетера, которое предполагало лапароскопию в четвертый раз, продиктовали нестандартное решение, а именно имплантацию второго перитонеального катетера без удаления первого.