Введение

Хроническая болезнь почек (ХБП) – тяжелое полиморбидное состояние, характеризующееся прогрессирующим ухудшением функции почек, которое связано с повышением уровня смертности, снижением качества жизни и значительным повышением финансовой нагрузки на органы здравоохранения [1]. Несмотря на значительный прогресс в техническом обеспечении и возможности в более адекватном возмещении утраченной функции почек, выживаемость пациентов, получающих лечение программным гемодиализом, остается неудовлетворительной. В связи с чем поиск новых факторов, влияющих на продолжительность и качество жизни пациентов с терминальной почечной недостаточностью (тХПН), получающих заместительную почечную терапию (ЗПТ) методом программного гемодиализа (ПГД), остается актуальным. Одной из важных проблем данной категории пациентов является нутритивный статус. Нутритивный статус – комплекс клинических, антропометрических и лабораторных показателей, характеризующих количественное соотношение мышечной и жировой массы тела [2]. Нарушение нутритивного статуса происходит в результате недостаточности приема белковой пищи на додиализном этапе и гиперкатаболизма как следствия перестройки обмена веществ при уремии, что приводит к уменьшению мышечной массы тела и количества жировой ткани. При длительности ЗПТ более 5 лет процент диализных больных с недостаточностью питания (НП) составляет 40–50% с последующим увеличением его в дальнейшем [3]. Развитие НП у пациентов, находящихся на лечении ПГД, ассоциируется с увеличением риска общей смертности на 27% [4]. Целью нашего исследования стало определение новых факторов, влияющих на нутритивный статус больных тХПН. На сегодняшний день масса исследований посвящена изучению влияния различных цитокинов, участвующих в процессах гиперкатаболизма [5]. Одним из исследуемых в нашей работе фактором явился хемерин. Хемерин – это адипокин, представляющий собой белок, состоящий из 131–137 аминокислот (АК) и экспрессирующийся преимущественно в жировой ткани. Достоверно известно, что уровень хемерина плазмы крови возрастает при повышении индекса массы тела (ИМТ), уровня артериального давления (АД) и концентрации триглицеридов (ТАГ) крови [6–8]. В связи с чем актуально определить его влияние на нутритивный статус пациентов, находящихся на ПГД.

Материал и методы

Исследование одномоментное когортное, выполнено на базе кафедры внутренних болезней № 2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, в нефрологическом отделении, а также двух амбулаторных центрах хронического гемодиализа. Критерии исключения: пациенты в возрасте до 18 лет и старше 80, пациенты, имевшие ХБП 1–4-й стадий, и ХБП 5-й стадии, не получавшие заместительной почечной терапии, в т.ч. имевшие почечный трансплантат.

Критериями включения в исследование стали наличие ХБП 5D-стадии, лечение которой проводилось с помощью хронического гемодиализа. Обследование пациентов осуществлено в условиях амбулаторного диализного центра, его лаборатории, а также ООО «Медицинский центр ״НОВОМЕДИЦИНА״».

Критериями включения в исследование стали наличие ХБП 5D-стадии, лечение которой проводилось с помощью хронического гемодиализа. Обследование пациентов осуществлено в условиях амбулаторного диализного центра, его лаборатории, а также ООО «Медицинский центр ״НОВОМЕДИЦИНА״».

Обследование всех включенных в исследование пациентов выполнено по единому протоколу, согласно которому всем диализным пациентам выполнены рутинные анализы, антропометрические измерения: определение объема талии (ОТ), объема бедер (ОБ), подкожно-жировой клетчатки живота (ПЖКЖ) подкожно-жирового бедра (ПЖКБ) с помощью калиперометрии; определение индекса массы тела (ИМТ): индекс Кетле (кг/м2) рассчитывался по формуле: ИМТ=M/L2, где M – масса тела (кг); L – рост (м), возведенный в квадрат; кистевая динамометрия с помощью кистевого динамометра ДК-50 компании «БМТ-Медтехника», РФ, анализ уровня сывороточного хемерина с помощью иммуноферментного анализа (ИФА).

Статистический анализ данных проведен с помощью компьютерной программы «STATISTICA 10.0» (StatSoft Inc., США). Описательные статистики представлены в виде средних и стандартного отклонений (SD). В зависимости от вида распределения использовали параметрические и непараметрические методы статистического анализа, двусторонний корреляционный анализ Пирсона. Нулевую статистическую гипотезу об отсутствии различий и связей отвергали при р<0,05. Все пациенты дали информированное согласие на участие в исследовании. Протокол исследования одобрен локальным независимым этическим комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России.

Результаты

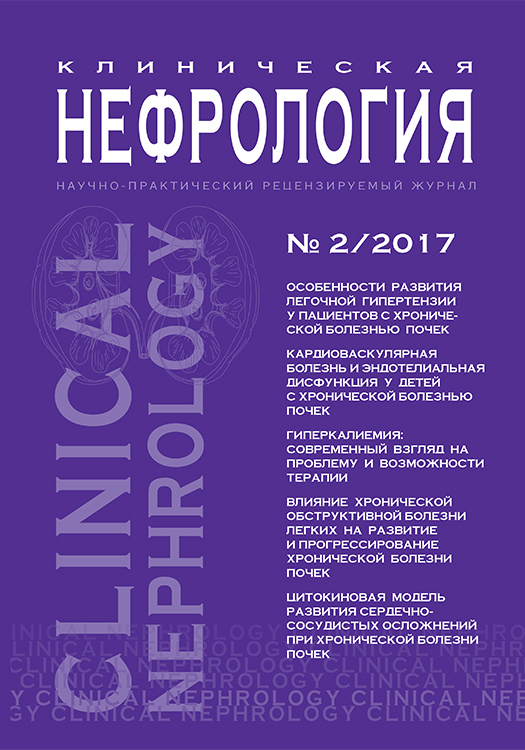

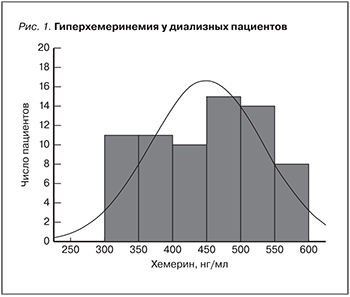

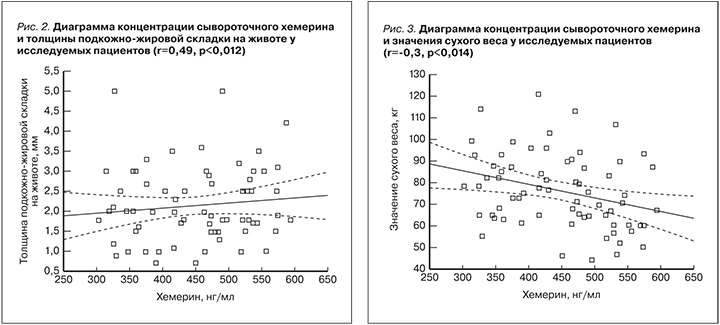

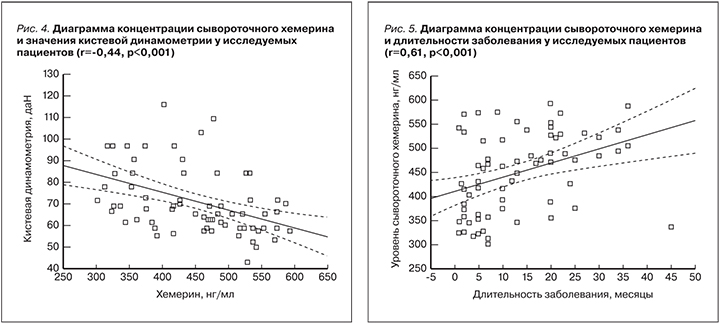

В результате проведенного исследования были получены следующие данные: абсолютно у всех испытуемых определялся повышенный уровень хемерина (его концентрация составила 450,1 нг/мл [303,0–593,0]) (рис. 1). При этом, анализируя данный параметр по гендерным признакам, у женщин уровень данного показателя в среднем был в пределах 524,68±82,45 нг/мл, у мужчин данное значение было 392, 67±80,34 нг/мл, что превышает нормальные показатели хемерина здоровых людей (женщины – 170–452 нг/мл, мужчины –32–288 нг/мл) [16, 17]. Учитывая активную роль хемерина в метаболизме жировой ткани, нами получены данные, позволяющие анализировать взаимосвязь данных объективного осмотра, косвенно характеризующих развитие подкожно-жировой клетчатки и концентрацию данного адипокина в сыворотке крови. При исследовании антропометрических показателей обращает на себя внимание положительная корреляционная связь между толщиной подкожно-жировой складки на животе и уровнем сывороточного хемерина (r=0,49; p<0,012) (рис. 2). Ввиду часто сохраняющейся выраженности гипергидратации у диализных больных, обусловленной снижением суточного диуреза, а также нарушением водного баланса в междиализный период, необходим контроль сухого веса пациентов. В результате чего нами установлена взаимосвязь между показателем хемерина плазмы крови и сухим весом пациента (r=-0,3; p<0,014) (рис. 3). При оценке динамических силовых характеристик пациента получены данные, указывающие на наличие отрицательной корреляционной связи кистевой динамометрии (r=-0,44; p<0,001) (рис. 4) с уровнем сывороточного хемерина, что в свою очередь свидетельствует о росте уровня хемерина крови по мере снижения мышечной силы (показателя, отражающего последствия белково-энергетической недостаточности на мышечную ткань).

Изучение анамнестических данных пациентов позволило судить о влиянии продолжительности хронического заболевания, приведшего к развитию тХПН на уровень сывороточного хемерина крови, была выявлена положительная корреляционная связь (r=0,61; p<0,001) (рис. 5). При этом изменения параметров азотвыделительной функции почек по-разному соотносились с уровнем хемерина. Не выявлена связь уровня мочевины и хемерина, однако получена обратная корреляционная зависимость данного адипокина и уровня сывороточного креатинина (r=-0,473; p<0,005).

Обсуждение

Впервые в исследовании обсуждается метаболическая ассоциация повышенного уровня циркулирующего хемерина у диализных пациентов, получены данные о взаимосвязи адипокина с параметрами нутритивного статуса и длительностью заболевания. Многими авторами представлены данные, доказывающие, что уровень сывороточного хемерина коррелирует с выраженностью ПЖК [6–8]. Известно, что уровень циркулирующего хемерина тесно связан с ожирением и в общей популяции выявлена положительная корреляция между концентрацией сывороточного хемерина, массой тела, ИМТ и общей массой жировой ткани [9]. Следует признать, что в настоящем исследовании уровень хемерина также коррелирует с толщиной ПЖК и эта зависимость получена в условиях резко сниженной почечной функции. При этом ИМТ у обследованных пациентов составил 26,57±4,81 кг/м2, что свидетельствует о том, что повышение уровня хемерина у пациентов с хронической почечной недостаточностью зависит не только от экспрессии хемерина жировой тканью, но и от снижения его клиренса почками [6–8].

Связь уровня сывороточного хемерина и длительности заболевания может быть обусловлена тем, что адипокины служат фактором возникновения и прогрессирования воспалительного ответа [10–12]. По данным Witamer, гиперхемеринемия наблюдалась у пациентов с различными аутоиммунными заболеваниями (ревматоидным артритом, неспецифическим язвенным колитом и т.д.) [13]. В ходе ХБП, как и при других хронических заболеваниях, выявлен ряд метаболических изменений, в т.ч. персистирующий воспалительный ответ, и нельзя исключить, что по крайней мере частично роль в развитии данного процесса может быть опосредована хемерином [11, 14]. Учитывая его двойственную природу: работу его в качестве как про- так и противовоспалительного агента, в зависимости от активации его изоформы сериновыми или цистеиновыми протеиназами реализуются его метаболические эффекты [10–12, 15].

Одним из механизмов развития гиперхемеринемии может быть нарушение его экскреции с мочой при ХПН. Некоторыми авторами доказано увеличение концентрации сывороточного хемерина по мере прогрессирования развития ХБП [16]. Наиболее высокие показатели определены у пациентов, находившихся на ПГД [17]. Отсутствие корреляционной связи уровня хемерина с креатинином в нашем исследовании скорее всего обусловлено преформированием уровня креатинина с помощью ЗПТ. J. Blaszak предоставила данные, согласно которым выявлено, что уровень сывороточного хемерина снижается после процедуры ГД, кроме того, данный показатель восстанавливается до нормального значения после трансплантации почки [18].

Следует отметить, что кроме хемерина в крови циркулируют также другие адипокины, такие как лептин, резистин, висфатин, которые в свою очередь также могут заметно накапливаться при уремии, в результате их сниженного почечного клиренса – ввиду их средней и низкой молекулярной массы, в связи с чем они рассматриваются в качестве уремических агентов и могут быть частично ответственными за метаболические нарушения при ХПН [19].

В проводимом исследовании полученные данные о связи параметров силовой динамометрии и уровня сывороточного хемерина имеют обратную корреляционную зависимость, что может быть связано с нарушением энергетического обмена в митохондриях скелетных мышц [20]. На сегодняшний день проводятся исследования, изучающие влияние уровня сывороточного хемерина на регуляцию процессов митохондриального ремоделирования и как следствие – на функциональную активность скелетных мышц.

Заключение

Таким образом, получены данные о взаимосвязи хемерина с параметрами нутритивного статуса у пациентов с тХПН, получающих ЗПТ методом ПГД, такими как сухой вес, толщина ПЖК на животе, значение кистевой динамометрии.