Введение

В 1995 г. в Минске начато выполнение чрескожных пункционных нефробиопсий (НБ) под ультразвуковым контролем с целью верификации гистологического диагноза мочевого синдрома. Первые НБ выполнены профессором В.С. Пилотовичем в отделении оперативной нефрологии на базе 4-й городской клинической больницы Минска. Широкое распространение в стране эта диагностическая процедура получила с 2004 г.

Основоположником прижизненной почечной гистопатологии в Республике Беларусь считается профессор Г.И. Кравцова, давшая подробное гистологическое описание первых НБ, кроме того, под ее руководством была создана школа детской почечной патологии.

В настоящее время во многих странах существуют общенациональные регистры пациентов с заболеваниями почек и подтвержденным патологическим диагнозом, что позволяет проводить эпидемиологический контроль и клинический анализ результатов лечения. Наша первая попытка оценить распространенность гистологических форм диффузных поражений почек осуществлена в 2011 г., по результатам которой самой частой формой оказалась IgA-нефропатия [1].

Целью настоящего исследования стало определение частоты встречаемости различных форм болезней почек по результатам гистопатологических заключений.

Материал и методы

Ретроспективно проанализированы клинико-патологические заключения 346 пациентов, которым в 2014–2015 гг. выполнили НБ в нефрологических клиниках Минска с последующим изучением биоптата почечной ткани в учреждении здравоохранения «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» Минска. Почечный материал забирали под постоянным ультразвуковым контролем автоматическим тканезаборником с Tru-Cut-иглой диаметром 16-gauge. В последующем фиксированные в 10%-ном растворе забуференного формалина образцы ткани почки проводили в серии спиртов возрастающей концентрации, заливали в парафин и нарезали толщиной до 1,5–3,0 мк. Срезы окрашивали гематоксилином-эозином, реактивом Шиффа, трихромом по Массону, конго-красным, серебром по Джонсу. Проводили прямое иммунофлуоресцентное исследование с иммуноглобулинами (Ig) классов G, A, M, компонентами комплемента С3с и С1q, фибриногеном, κ- и λ-компонентами легких цепей (Polyclonal Rabbit Anti-Human/FITС, Dako, Denmark).

Критерии включения: возраст пациентов старше 18 лет, наличие информативного биоптата с соответствующими клиническими и лабораторными сведениями о пациенте. На дальнейшем этапе анализа патология почек была разделена на пять групп в соответствии с методологией, используемой в европейских почечных регистрах [2, 3]. Первая группа – первичные гломерулонефриты – ГН (без признаков системного заболевания): IgA-нефропатия (ИГАН), мезангиопролиферативный гломерулонефрит (МзПГН), мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит (МПГН), нефропатия минимальных изменений (МИ), мембранозная нефропатия (МН), фокально-сегментарный гломерулосклероз (ФСГС), диффузный эндокапиллярный ГН; вторая – вторичные ГН: иммуноопосредованные (люпус нефрит – ЛН, пурпура Шенлейна–Геноха – ПШГ, малоиммунный ГН с полулуниями при системных АNCA-ассоциированных васкулитах, анти-ГБМ-нефрит), нефропатии связанные с парапротеинемиями (амилоидоз, болезнь отложения легких и/или тяжелых цепей, поражение почек при множественной миеломе), ГН, связанные с инфекционными заболеваниями (не стрептококк-ассоциированный ГН, эндокардит, шунт-нефрит, вирусные гепатиты), метаболические нарушения (диабетическая нефропатия), врожденные болезни (синдром Альпорта, болезнь тонких базальных мембран, болезнь Фабри и др.); третья группа – острый и хронический тубулоинтерстициальные нефриты (ТИН); четвертая группа – сосудистые поражения: поражение почек при артериальной гипертензии (АГ), тромботической микроангиопатии, склеродермии; пятая группа – различные неуточненные варианты, беременность, нормальная почечная ткань. Критериями исключения были биопсии почечного трансплантата, педиатрические НБ и недостаточная информативность материала.

Несмотря на то что общепринятого критерия достаточного количества клубочков в полученной почечной ткани не существует, в данном исследовании при выявлении в биоптате менее 8 клубочков гистологический материал считался неинформативным и исключался из дальнейшего анализа [4].

Основные показания к выполнению НБ: минимальный мочевой синдром – ММС (бессимптомная протеинурия, не превысившая 1,5 г/сут с/без гематурии); гематурический синдром (персистирование в общем анализе мочи более 2 эритроцитов при большом увеличении микроскопа), нефротический синдром – НС (протеинурия более 3 г/сут, гипоальбуминемия, отеки и дислипидемия); нефритический синдром – НФ (изменения в моче с преобладанием гематурии, протеинурии до 3 г/сут, АГ); синдром быстропрогрессирующего поражения – БПП (снижение скорости клубочковой фильтрации – СКФ на 50% каждые 3 месяца в сочетании с мочевым синдромом); хроническая болезнь почек (ХБП) – впервые выявленное снижение СКФ менее 60 мл/мин, которое могло сопровождаться протеинурией и/или гематурией; острое почечное повреждение (ОПП) – увеличение в 1,5 и более раз уровня сывороточного креатинина в течение последних 7 дней, а также вторичные поражения почек при системных заболеваниях. Дополнительно были выделены две особые группы показаний к гистологическому исследованию: беременные и живые родственные доноры почки.

Частота встречаемости болезней почек, а также диагностическая активность по выполнению НБ представлены в виде отношения числа случаев на 100 тыс. населения в год, при этом считалось, что население Минска составляло в 2014 г. – 1 921 800, в 2015-м – 1 938 200 человек.

Анализ полученных данных проводился при помощи методов описательной статистики, выполненной пакетом статистических инструментов «Statistica 10.0». Количественные показатели исследования представлены медианой и квартилями в виде Me (Q25; Q75). Качественные показатели представлены частотами и процентами в группе в виде n (%).

Результаты

За анализируемый промежуток времени с учетом критериев включения в Минске выполнено 346 НБ. Из дальнейшего анализа исключены НБ, выполненные пациентам младше 18 лет (7 человек), неинформативные (41 пациент), а также гистопатологические заключения, не содержавшие клинических данных (31 человек). Таким образом, для дальнейшего анализа оставлены данные 267 пациентов, распределенных в следующем порядке, согласно году выполнения НБ: 2014 г. – 137 человек; 2015 г. – 130.

Мужчин было 138 (51%), женщин – 129 (49%), соотношение женщины:мужчины – 1:1,04. Возрастной диапазон пациентов колебался от 18 лет до 81 года, медиана возраста составила 36 (28; 51) лет. Наибольшее число НБ (144 [53,9%]) выполнено пациентам молодого возраста, согласно возрастной классификации Всемирной организации здравоохранения (см. таблицу). Доля пациентов старческого возраста не превышала 1,4%.

За последние годы отмечен рост частоты выполняемых НБ в Минске. Так, если в 2010 г. число гистопатологических диагнозов было 7,35 на 100 тыс., в 2014 г. − 7,9, то к 2015 г. этот показатель составил 10,1 на 100 тыс. населения [1].

С учетом клинико-лабораторного обследования пациенты разделены на следующие группы: ММС – 70, НФ – 61, НС – 54, ХБП – 25, БПП – 24, гематурический синдром – 20, ОПП – 9, живые доноры почки – 3, беременные – 1. Таким образом, на первом месте среди клинических нефрологических синдромов, при которых выполнялась биопсия почки, оказался наиболее латентно протекающим, требующим для своего выявления динамического наблюдения со стороны амбулаторной службы.

Морфологические поражения почечной ткани распределись в следующем порядке: первичные ГН – 187 (69,91%), вторичные ГН – 61 (23,0%), ТИН – 7 (2,65%), сосудистые нефропатии – 6 (2,21%), другие поражения – 2 (0,92%), без патологии – 4 (1,38%).

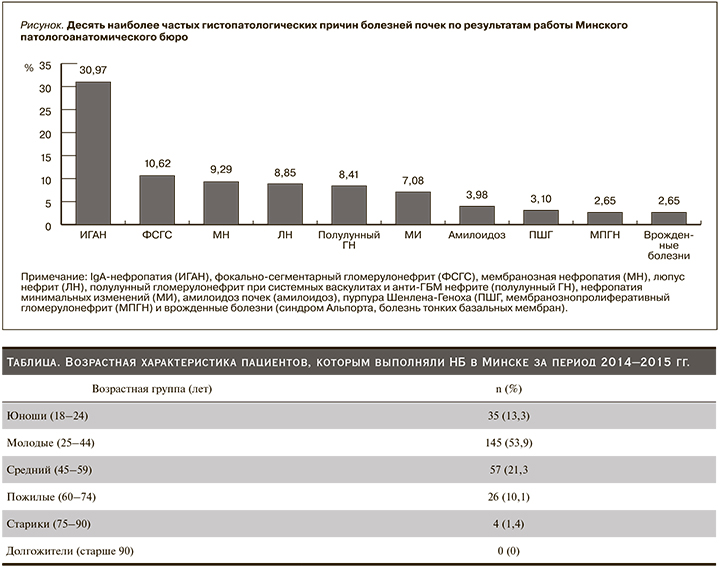

Детальный анализ распределения частоты встречаемости десяти наиболее частых гистопатологических причин болезней почек, по результатам работы Минского патологоанатомического бюро (2014–2015), представлен на рисунке.

Несмотря на постоянный рост числа жителей страны с сахарным диабетом и АГ, лишь в 0,9% случаев была проведена гистологическая верификация диагноза «диабетическая нефропатия» и у 1,87% пациентов была подтверждена гипертоническая нефропатия. Основные показания для этой когорты к выполнению НБ: НФ, медиана возраста составила 56,2 (34; 73) года, все пациенты были мужского пола.

Обсуждение

За анализируемый промежуток времени (с 2010 по 2015 г.) в Минске отмечен рост числа выполненных НБ, выросшего по сравнению с 2010 г. в 1,4 раза – с 7,35 до 10,1 на 100 тыс. населения соответственно. Такой рост может быть объяснен совершенствованием организации патологоантомической службы города, развитием школы почечных патологов, улучшением материально-технической базы учреждения здравоохранения «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» и кафедры патологической анатомии государственного учреждения «Минский государственный медицинский институт». Тем не менее это меньше, чем в Республике Литва, где, по данным Национального регистра, этот показатель соответствовал 8,4 на 100 тыс. населения, а также результатам работы патологоанатомической службы Москвы в 1990–1999 гг., где в среднем число выполняемых НБ было 10,4 на 100 тыс. населения [5, 6].

Следующим важным показателем, характеризующим качество работы нефрологического отделения, является процент неинформативных НБ. За анализируемые годы отмечена высокая (21,72%) доля неинформативных биопсий, тогда как, по данным работы российских коллег, их число в среднем не превышало 10,3%, что соответствует результатам работы международных центров [5, 6]. Возможным объяснением такой разницы между центрами могут служить более жесткие критерии для определения информативности биопсии, которые нами принимались в данном исследовании по сравнению с другими. Тем не менее это заставляет задуматься о необходимости привлечения внимания специалистов-нефрологов к ежегодному определению данного качественного показателя работы отделения для выявления и устранения причин, ведущих к неинформативности биопсий.

Оценка основных клинических синдромов, являющихся показанием к выполнению НБ, выявила, что НБ в Минске наиболее часто выполнялась из-за наличия у пациента ММС или НФ. Сравнительный анализ с другими центрами в странах Европейского региона показал, что в настоящее время наиболее частым показанием к выполнению НБ, по данным рабочей группы Европейской почечной ассоциации (ERA-EDTA), остается протеинурия нефротического уровня, на долю которой приходится 40,35% случаев [7]. Соответствующие результаты получены на кафедре патологической анатомии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова в 1990–1999 гг. В.А. Джаналиевым и Б.Р. Варшавским, которые указывали на преобладание протеинурии и нефротическо-гипертонического синдрома в показаниях к гистологической верификации диагноза [6].

На основании полученных данных мы выделили три наиболее часто встречающиеся причины болезней почек в Минске, которыми оказались первичные формы гломерулонефритов: ИГАН (30,97%), ФСГС (10,62%), МН (9,29%). Данные российских коллег свидетельствовали о статистически значимом увеличении числа ФСГС (с 6,9 до 15%) и МН (с 11,4 до 16,5%) и уменьшении относительной частоты МзПГН (с 53,6 и до 37,5%) в 1900–1999 гг., тогда как частота ИГАН не превышала 10,6% от всех случаев [3].

Из вторичных форм поражения почек стоит остановиться на ЛН и малоиммунных (или полулунных) ГН, частота которых, как показано в регистрах Польши и Литвы, растет в последние 5 лет [3, 5]. Частота ЛН в Республике Польша составила 8,4%, что примерно соответствует данным по Минску (8,85%). На долю полулунных форм поражения почек, которые включали ANCA-ассоциированный некротизирующий васкулит и анти-ГБМ антительный ГН, приходилось 8,41% случаев, что сопоставимо с результатами Польского регистра (10,9%), но несколько меньше, чем в Литовском регистре за 2007–2012 гг. (15,3% случаев) [3, 5].

Распространенность амилоидоза, по результатам световой микроскопии, существенно не различалась во всех трех странах и не превышала 6% [3, 5, 6]. Аналогичная ситуация наблюдалась для ТИН, доля которого среди болезней почек в Польше и Беларуси была примерно равной – 2,4 и 2,65% соответственно [3].

Заключение

Создание регистра почечных биопсий – важный этап развития нефрологической службы в любой стране мира. Результаты, полученные в данном исследовании, имеют большое значение для изучения эпидемиологии болезней почек в Республике Беларусь. Они показали, что наиболее частой формой поражения почек являются ИГАН, ФСГС и МН, что соответствует наблюдающейся тенденции в странах Европы и России, в которых в настоящее время начинают превалировать нефропатии, в основе патогенеза которых лежат различные варианты атопических нарушений, регулируемые Т-хелперными лимфоцитами 2-го типа, над пролиферативными формами ГН, характерными для развивающихся стран [8].