Введение

Хроническая болезнь почек (ХБП) – одна из ведущих причин утраты здоровья и смертности: в 2017 г. число пациентов с этим заболеванием во всем мире достигло почти 700 млн, а для 1,2 млн оно стало причиной смерти, опередив по этому показателю ВИЧ или туберкулез [1]. Ожидается, что к 2040 г. ХБП займет 5-е место среди ведущих причин смерти во всем мире, при наиболее благоприятном прогнозе от этого заболевания в год будут умирать 2,2 млн человек, при наихудшем – 4 млн [2].

Заместительная почечная терапия (ЗПТ) стала жизнеспасающим, но чрезвычайно затратным способом лечения для пациентов на последней стадии ХБП. По оценкам исследователей, в течение года ЗПТ во всем мире получают более 2,6 млн человек, при этом как минимум еще столько же пациентов нуждаются в ней, но не могут получить доступ из-за экономических и ресурсных ограничений [3]. Проведенные ранее зарубежные исследования также продемонстрировали значительный экономический ущерб, обусловленный ХБП, для государства и общества [4, 5].

Таким образом, ХБП – чрезвычайно серьезная проблема для системы здравоохранения, требующая принятия взвешенных и рациональных управленческих решений, основанных в т.ч. на оценке экономических показателей. Но при этом имеющаяся информация о данном заболевании, включая обусловленные им затраты, ограниченна и разрозненна [1, 4–6]. В РФ была проведена оценка экономического бремени ХБП в 2014 г., однако за прошедшие годы ситуация значительно изменилась, в т.ч. и подходы к оплате медицинской помощи [7].

Целью настоящего исследования стало проведение оценки медицинских затрат, обусловленных ХБП, в РФ с позиции государства.

Материал и методы

В рамках исследования были рассчитаны средние годовые затраты на оказание медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях и лекарственную терапию в амбулаторных условиях на одного пациента с ХБП в зависимости от стадии заболевания. Стоимость единицы объема медицинской помощи была рассчитана на основании оценки величины соответствующих тарифов в системе ОМС (обязательное медицинское страхование) в 2021 г. в среднем по РФ по действующим нормативным правовым документам [8–11]. Стоимость лекарственных препаратов оценивалась на основании анализа государственных закупок и среднесуточных определенных доз (DDD) лекарственных препаратов [12].

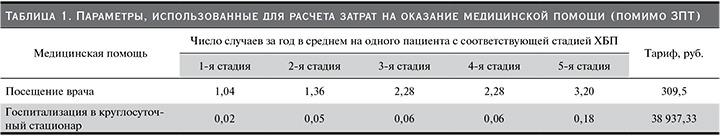

Для расчета затрат на медицинскую помощь использованы данные о частоте посещений и госпитализаций в круглосуточный стационар в среднем на одного пациента с ХБП в зависимости от стадии заболевания, полученные в результате анализа деперсонифицированных данных, извлеченных из реестров счетов, оплаченных страховой компанией [13]. Значения параметров, использованных для расчета затрат на медицинскую помощь за исключением ЗПТ, показаны в табл. 1.

Стоимость одного сеанса гемодиализа или суток обмена при перитонеальном диализе в модели рассчитана как средневзвешенная стоимость данных услуг по тарифным соглашениям ОМС в 21 субъекте РФ (всего в этих регионах проживают 62% пациентов на диализе, по данным отчета Российского диализного общества [РДО] за 2014–2018 гг.) [14]. Для пациентов на перитонеальном диализе учитывался ежедневный обмен, для гемодиализа учитывали три сеанса в неделю в соответствии с данными РДО о частоте его выполнения [14]. Для пациентов, у которых диализ начинался в моделируемом году, учитывали в среднем 6 месяцев ЗПТ. Для пациентов, продолжающих диализ, вводилась поправка на долю умерших в течение моделируемого года, которым также предполагалось проведение ЗПТ в течение 6 месяцев. Смертность среди пациентов на ЗПТ была оценена на основании данных о числе пациентов на соответствующих видах ЗПТ в течение 2014–2018 гг., по данным РДО [14] Также учитывали затраты на установку/замену диализным пациентам доступа по соответствующему тарифу ОМС для дневного стационара. У пациентов, начинающих диализ, учитывался полный тариф, продолжавшим диализ вводился поправочный коэффициент, соответствовавший вероятности возникновения потребности в замене доступа по литературным данным (табл. 2) [15, 16].

Стоимость трансплантации почки была принята равной среднему нормативу финансовых затрат при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, – 991 870 руб. [9]. Для пациентов с трансплантацией в моделируемом году учитывались затраты на проведение диализа в течение 6 месяцев, при этом доля перитонеального диализа была принята, равной 16,32%, что основывалось на усредненной оценке доли пациентов в листах ожидания на перитонеальный диализ и гемодиализ, которым была выполнена трансплантация по сведениям, представленным в отчете РДО [14].

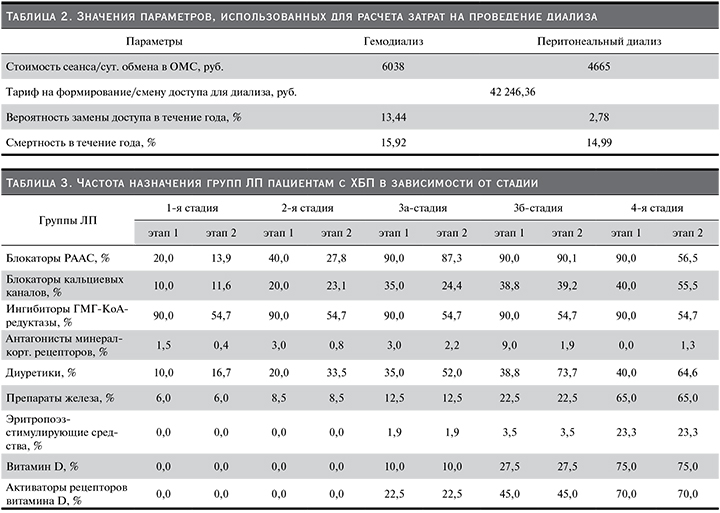

Для расчета затрат на лекарственную терапию на основании российских клинических рекомендаций сформирован перечень групп лекарственных препаратов (ЛП), которые должны назначаться пациентам с ХБП 1–4-й стадий в амбулаторных условиях [17]. С учетом ограниченности российских данных о реальной практике ведения пациентов с ХБП частота назначения препаратов этих групп была смоделирована в два этапа (табл. 3). На первом этапе оценка сделана на основании указаний клинических рекомендаций и сведений о частоте развития системных осложнений ХБП [17–22]. На втором этапе полученная оценка скорректирована в соответствии с найденными результатами российских исследований по частоте назначения ЛП отдельных групп [23–25].

Далее были рассчитаны затраты на лекарственную терапию для каждого из разработанных вариантов. Но, поскольку целью исследования была оценка затрат с позиции государства, в итоге учитывалась только часть затрат, которая могла быть понесена в рамках льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО). ХБП не является заболеванием, при котором пациент получает право на бесплатное обеспечение ЛП в амбулаторных условиях, поэтому право на ЛЛО возникает у данных пациентов только при присвоении инвалидности. Каких-либо данных о частоте признания пациентов с ХБП инвалидами найдено не было, поэтому был сделан ряд допущений. В соответствии с количественной системой оценки степени выраженности стойких нарушений функций, используемой при принятии решения об инвалидности, пациент с ХБП 3б стадии может быть признан инвалидом III группы, 4-й стадии – инвалидом II группы, но при этом также должно иметься выраженное ограничение жизнедеятельности [26]. Исходя из этих критериев, доля пациентов, получавших соответствующую группу инвалидности, была принята равной нижней границе оценки частоты развития анемии: 20% при 3б-стадии и 50% при 4-й стадии [17]. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 890 от 30.07.1994 бесплатно лекарства предоставляются неработающим инвалидам II группы, с 50%-ной скидкой – работающим инвалидам II и инвалидам III групп, признанным безработными [27]. По данным Росстата, уровень занятости среди инвалидов II группы составляет 5,8%, уровень безработицы среди инвалидов III группы – 17,6% [28]. Основываясь на всех этих данных, был рассчитан поправочный коэффициент, отразивший долю затрат на лекарственную терапию, которую будет нести государство: 1,76% для 3б стадии, 48,55% для 4-й.

При расчете затрат на всю популяцию использованы оценки средних затрат на лекарственную терапию, полученные при оценке частоты их назначения с коррекцией на реальные данные и с учетом поправочных коэффициентов на оплату через ЛЛО.

Пациентам с 5-й стадией ХБП может быть присвоена инвалидность I–II групп, и с учетом тяжести их состояния, вероятно, они все имеют инвалидность и получают ЛП бесплатно. Затраты на лекарственную терапию для пациентов с 5-й стадией в течение месяца были приняты равными величине тарифа ОМС для дневного стационара для оплаты лекарственного обеспечения – 43 176 руб. При расчете затрат сделана поправка на долю умерших в течение года, получавших эту терапию в среднем в течение 6 месяцев. Среди пациентов с 5-й стадией, не получавших ЗПТ, вероятность смерти в течение года была принята равной 39,7% (расчетная величина на основании опубликованных данных) [29]. В отношении пациентов с трансплантатом учитывались затраты на иммуносупрессивную терапию: 143 853 руб. за первые 6 месяцев, в последующем – 106 555 руб. за год. Эти затраты рассчитаны на основании рекомендаций о проведении иммуносупрессивной терапии и литературных данных о наиболее часто используемых схемах [30–33].

В отношении пациентов с новой трансплантацией также были учтены затраты в течение 6 месяцев на лекарственную терапию, как и в отношении всех пациентов с 5-й стадией.

Так как оценка затрат для пациентов с 5-й стадией существенно различалась в зависимости от проводимой ЗПТ, была рассчитана средневзвешенная величина. Соотношение числа пациентов в зависимости от длительности и вида проводимой ЗПТ рассчитано на основании данных за 2018 г., число пациентов, не получавших ЗПТ, рассчитано на основании результатов анализа реестров страховых счетов, согласно которому доля пациентов с 5-й стадией, у которых не было счетов за проведение диализа, составила 30% [13, 14].

В завершение исследования рассчитаны затраты на всю популяцию пациентов с ХБП. В нескольких российских эпидемиологических исследованиях показано, что в настоящий момент многим пациентам с ХБП в российской системе здравоохранения диагноз не ставится и, соответственно, не оказывается медицинская помощь в связи с данным заболеванием [25, 34, 35]. С учетом такой ситуации нами смоделировано две популяции пациентов с ХБП: «зарегистрированная» и «реальная». В первом случае распространенность и распределение пациентов по стадиям ХБП смоделированы на основании сведений, полученных М.М. Батюшиным и соавт. при анализе электронных баз данных медицинских карт пациентов, находившихся под амбулаторным наблюдением в Кирове [25]. Во втором случае распространенность оценена на основании мета-анализа результатов зарубежных эпидемиологических исследований, выполненного N.R. Hill et al., а распределение по стадиям – в соответствии с оценкой ведущих российских клинических экспертов [6]. Параметры, использованные при моделировании, показаны в табл. 4.

Численность взрослого населения в настоящем исследовании принята равной 115,8 млн человек, что соответствует оценке Росстата по состоянию на 01.01.2021 [36].

Результаты

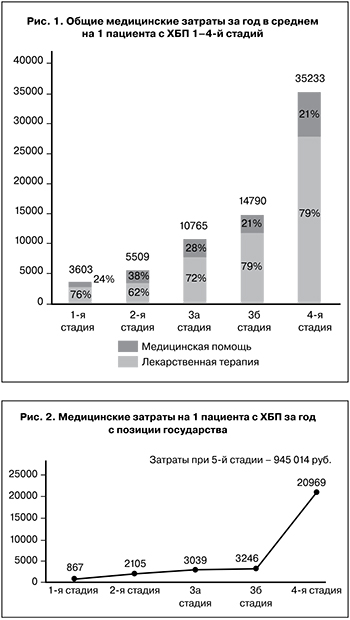

Общие медицинские затраты за год в среднем на 1 пациента возрастали от 3,6 тыс. руб. при 1-й стадии до 35,2 тыс. руб. при 4-й, при этом доля затрат на лекарственную терапию составила 62–79% (рис. 1).

Средневзвешенные затраты на 1 пациента с 5-й стадией ХБП составили 945 014 руб., из них на лекарственную терапию пришлось 44,7% (табл. 5).

При анализе с позиции государства рост затрат в зависимости от стадии заболевания стал еще более выраженным – от 0,87 тыс. при 1-й стадии до 945,01 тыс. руб. при 5-й. Это связано с тем, что фактически затраты на лекарственную терапию начинают оплачиваться только с 4-й стадии заболевания (рис. 2).

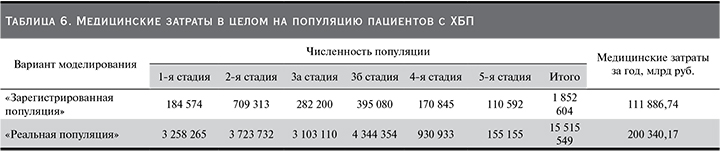

При моделировании варианта «зарегистрированная популяция» общая численность популяции пациентов с ХБП в РФ составила 1,85 млн человек, а обусловленные данным заболеванием медицинские затраты со стороны государства – 111,9 млрд руб. При оценке бремени ХБП по варианту «реальная популяция» численность возрастает до 15,52 млн человек, а затраты превышают 200 млрд. руб. (табл. 6). Обращает на себя внимание непропорциональность роста затрат росту численности популяции, что связано со значительно меньшей долей самой тяжелой и дорогостоящей 5-й стадии в «реальной популяции».

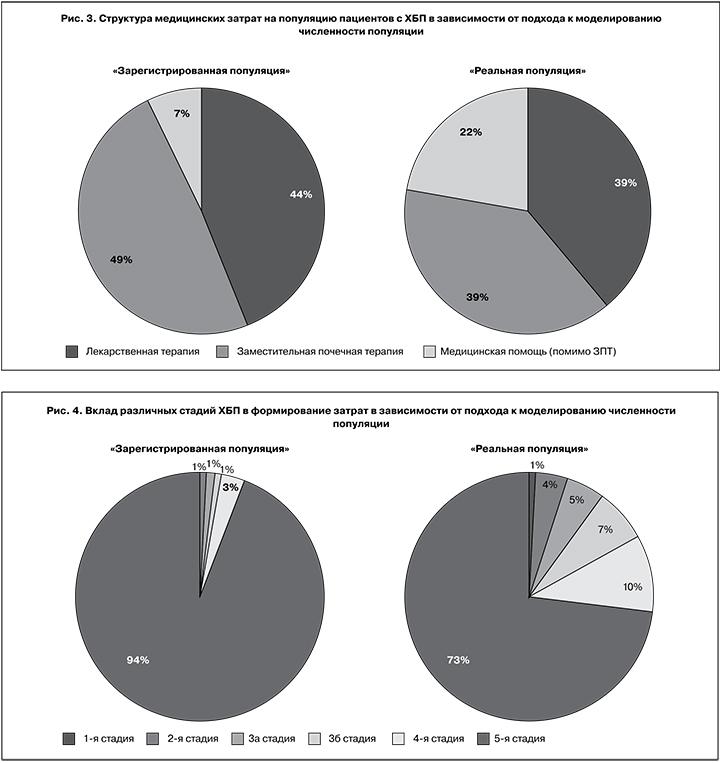

Меньшая доля пациентов с 5-й стадией в «реальной популяции» находит свое отражение и в изменении структуры затрат: доля затрат на ЗПТ сокращается с 49 до 39%, но по-прежнему остается ведущим фактором, определяющим величину медицинских затрат на пациентов с ХБП (рис. 3).

Анализ распределения медицинских затрат внутри популяции по стадиям также демонстрирует влияние числа пациентов с 5-й стадией на рост затрат, несмотря на то что их доля в «реальной популяции» сократилась на 80% (с 6 до 1%), затраты на оказание им медицинской помощи составили почти 3/4 общих затрат (рис. 4). Прямые медицинские затраты на пациентов с 5-й стадией в «зарегистрированной популяции» составили 104,5 млрд руб. (93,4%), в «реальной» – 146,6 млрд руб. (73,2%).

Обсуждение

Общие медицинские затраты на пациентов с ХБП экспоненциально возрастают от 1-й к 4-й стадии, затраты на пациентов с 5-й стадией превышают затраты на пациентов с 4-й стадией более чем в 20 раз. Государство несет только часть этих затрат, в основном оплачивая лечение на терминальной стадии заболевания, когда возникает потребность в ЗПТ.

В зарубежных исследованиях также отмечается значительный рост затрат на 5-й стадии ХБП, однако разница не столь драматична: в систематическом обзоре исследований, изучавших затраты, обусловленные ХБП, показано, что затраты на 4–5-й стадиях заболевания в 1,3–4,2 раза выше, чем на 3-й стадии [5]. Вероятно, такие различия между результатами нашего исследования и зарубежных могут быть связаны как с различиями в методологии, так и с российскими особенностями оплаты медицинской помощи.

Мы рассматривали только медицинские затраты, обусловленные ХБП, т.к., с одной стороны, на настоящий момент эта оценка наиболее востребована и может быть использована для обоснования и планирования мероприятий, направленных на оптимизацию оказания медицинской помощи пациентам с ХБП. С другой стороны, сведения о популяции пациентов с ХБП и оказываемой им помощи в РФ очень ограниченны и данных, необходимых для оценки других затрат, в открытых источниках нами не было найдено.

Несмотря на значительную величину, нашу оценку затрат на пациента с 5-й стадией ХБП, находящегося на ЗПТ, можно оценить как консервативную. Так, в исследовании, сравнивавшем затратную эффективность различных стратегий ЗПТ, получены еще более высокие оценки затрат в среднем на одного пациента, что отчасти может быть объяснено использованием в этом исследовании тарифов ОМС, действующих в Москве [37].

К сожалению, мы не можем сравнить свои результаты с оценкой затрат и экономического бремени ХБП, полученной в исследовании, выполненном Р.И. Ягудиной и соавт., в силу принципиальных различий в методологии и представлении результатов исследований [7].

В завершение исследования мы сделали оценку медицинских затрат с позиции государства на популяцию в целом, но она имеет ряд ограничений. Во-первых, достоверных статистических сведений о числе пациентов с ХБП и их распределении по стадиям в РФ не имеется. В рамках статистического наблюдения собираются сведения о пациентах с болезнями мочеполовой системы в целом: в 2019 г. зарегистрированы 15,7 млн взрослых пациентов, а также имеются сведения о числе пациентов с диагнозом «почечная недостаточность» – 125 137 человек в 2019 г. [38].

В соответствии с МКБ-10 к почечной недостаточности относятся коды N17-N19, т.е. острая почечная недостаточность, ХБП и почечная недостаточность неуточненная. Поскольку по состоянию на 2018 г. зарегистрировано около 55 тыс. пациентов на ЗПТ с 5-й стадией, что составляет наименьшую долю пациентов с ХБП, можно предположить, что имеет место неверная кодировка диагноза. Аналогичная ситуация описана М.М. Батюшиным и соавт. при анализе медицинской документации – диагноз ХБП был выставлен только части пациентов, вероятно, страдавших от данного заболевания [25].

В то же время недавние российские эпидемиологические исследования продемонстрировали, что существует значительная группа пациентов, страдающих от ХБП, в т.ч. на поздних стадиях, у которых это заболевание не диагностировано [34, 35, 39]. Исходя из этих данных, мы сделали две оценки медицинских затрат, в первом случае только на пациентов, зарегистрированных в системе здравоохранения, во втором, прогнозируя возможные затраты, если будут выявлены «все пациенты» с ХБП. Наши результаты указывают, что основная доля затрат, которая может быть обусловлена ХБП, уже оплачивается государством, несмотря на то что часть популяции остается недиагностированной и лекарственная терапия предоставляется бесплатно только ограниченному числу пациентов. Более того, можно предположить, что дополнительные затраты на своевременное выявление пациентов на ранних стадиях и проведение в отношении них нефропротективных мероприятий будут компенсированы за счет отсрочки наступления терминальной стадии ХБП.

Заключение

Средние годовые медицинские затраты на пациента с ХБП 5-й стадии составляют более 950 тыс. руб., превышая затраты на пациентов с 1–4-й стадиями заболевания более чем в 20 раз. Таким образом, затраты на реализацию мероприятий, позволяющих лучше контролировать и замедлять прогрессирование ХБП, могут быть компенсированы сокращением затрат на поздних стадиях, составляющих 73,2–93,4% от всех медицинских затрат.