Введение

Артериальная гипертензия (АГ) – одна из актуальных проблем здравоохранения. Ежегодно в мире АГ приводит к 8,5 млн смертей от инсультов, ишемической болезни сердца и других, связанных с ней заболеваний, что делает ее одной из ведущих причин сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смертности [1–3]. Возникающее при АГ поражение органов-мишеней приводит к снижению или стойкой утрате работоспособности [4].

Несмотря на предпринимаемые в течение десятков лет планомерные действия по разработке и внедрению методов и средств для нормализации артериального давления (АД) и его контроля, число регистрируемых случаев АГ и связанных с ней заболеваний в мире не уменьшается, а неуклонно растет [3, 5]. Значимой проблемой является возможность достижения и удержания целевых цифр давления. Эффективного контроля АД достигают лишь 14,4% мужчин и 30,9% женщин [6]. Эти данные свидетельствуют о необходимости продолжения поиска ранее не исследованных патогенетических механизмов развития АГ, в т.ч. и гипертензии на фоне заболевания почек, патологии, о ряде аспектов которой до сих пор идут дискуссии в научном сообществе.

Одним из аспектов патогенеза АГ, вызывающим интерес ученых, является влияние на развитие и течение заболевания нарушений цикла «сон–бодрствование». Известно, что цикл «сон–бодрствование» служит классическим примером циркадного цикла. Одним из распространенных вариантов его нарушения является инсомния. По современным представлениям, инсомния приводит к снижению качества жизни (КЖ) и возникновению многих соматических и психических заболеваний. Ряд исследований продемонстрировал влияние нарушения ритма «сон–бодрствование» на развитие АГ [7–9]. В отдельных работах отмечено, что хронический стресс, тревога – пусковые механизмы формирования расстройств сна [4].

Еще одной целью современной медицины является повышение КЖ пациентов. Ряд работ посвящен изучению КЖ при АГ [10–12]. Единичные научные исследования посвящены такой важной проблеме, как оценка КЖ пациентов с АГ и заболеваниями почек [3]. В то же время влияние нарушений сна на КЖ у пациентов с АГ и хронической болезнью почек (ХБП) изучены недостаточно.

Целью исследования выступило определение влияния нарушения цикла «сон–бодрствование» на показатели КЖ у пациентов, страдающих АГ и ХБП.

Материал и методы

Исследование проведено на базе клиники Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ). Все пациенты дали информированное добровольное согласие на участие в исследовании.

Критерием включения в исследование стала документированная АГ в сочетании с ХБП.

Критерии исключения: инсульты и черепно-мозговые травмы в анамнезе, сердечная недостаточность IIа-стадии и выше, сахарный диабет, признаки деменции по Краткой шкале оценки психического статуса (MMSE), возраст старше 80 лет.

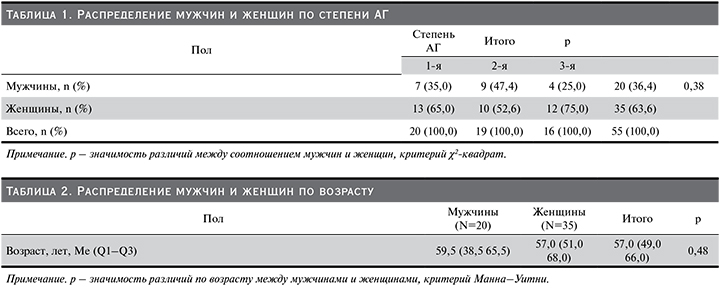

Для участия в исследовании рандомизированным отбором сформирована группа из 55 человек: 20 (36,4%) мужчин и 35 (63,6%) женщин. Медиана возраста всех пациентов – 57 лет. Медиана возраста женщин – 57 лет, медиана возраста мужчин – 59,5 лет.

Наиболее распространенным в научных исследованиях способом оценки качества сна (КС) и КЖ в настоящее время является анкетирование. Для оценки КС нами были применены питтсбургский индекс КС (PSQI), афинская шкала инсомнии (AIS); КЖ оценивали с помощью опросника SF-36.

Статистический анализ проводили с использованием статистического пакета Statistica 6.1 (StatSoft Inc., США). Проверка нормальности распределения численных признаков осуществлялась согласно W-критерию Шапиро–Уилка. В силу отклонения от нормального распределения большинства признаков для представления различных показателей использовали медиану (Me), вариабельность признаков оценивали значениями квартилей Q1 и Q3 в формате Me (Q1; Q3) и размахом показателей. Для категориальных и бинарных показателей использовали частоты и проценты в формате n (%). Значимость различий численных и порядковых показателей оценивали с помощью U-критерия Манна–Уитни при парных сравнениях и критерия Краскела–Уоллиса при сравнении нескольких подгрупп. Категориальные показатели анализировали с использованием χ2-квадрат Пирсона с поправкой Йетса. Использовали общепринятый уровень значимости: p<0,05. Взаимосвязь показателей оценивали значением рангового коэффициента корреляции Спирмена с общепринятой оценкой силы связи. Силу связи оценивали по значению коэффициента корреляции (r), где |r|≤0,25 – слабая корреляция; 0,25<|r|>0,75 – умеренная; |r|≥0,75 – сильная корреляция.

Распределение мужчин и женщин по степени АГ не имеет значимых различий (табл. 1, 2).

Результаты

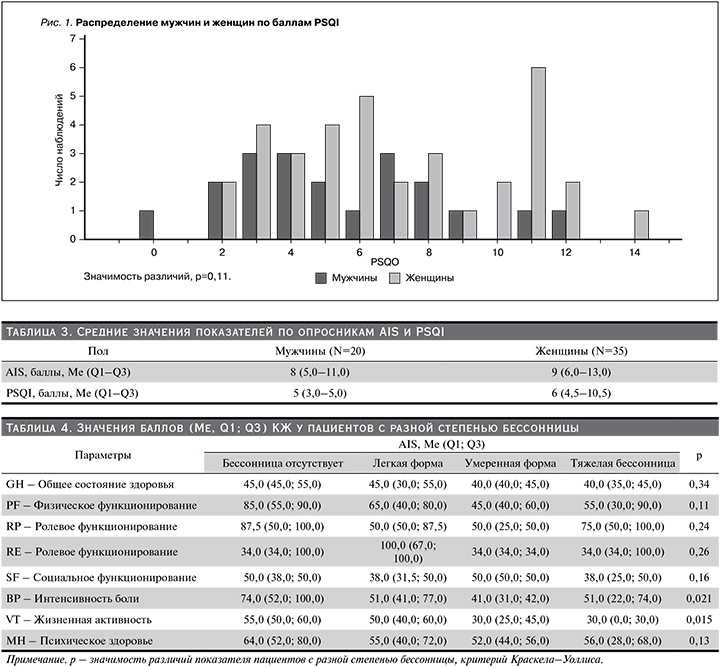

Нарушения сна выявлены у подавляющего большинства обследованных (табл. 3). Так, у 45 из 55 участников исследования баллы по шкале AIS≥6, что свидетельствует о наличии инсомнии, при этом у женщин нарушения сна отмечались чаще. У 37 испытуемых итоговый балл PSQI≥5, что также свидетельствует о нарушении сна. При данной методике оценки КС нарушения цикла «сон–бодрствование» чаще выявлялись у женщин.

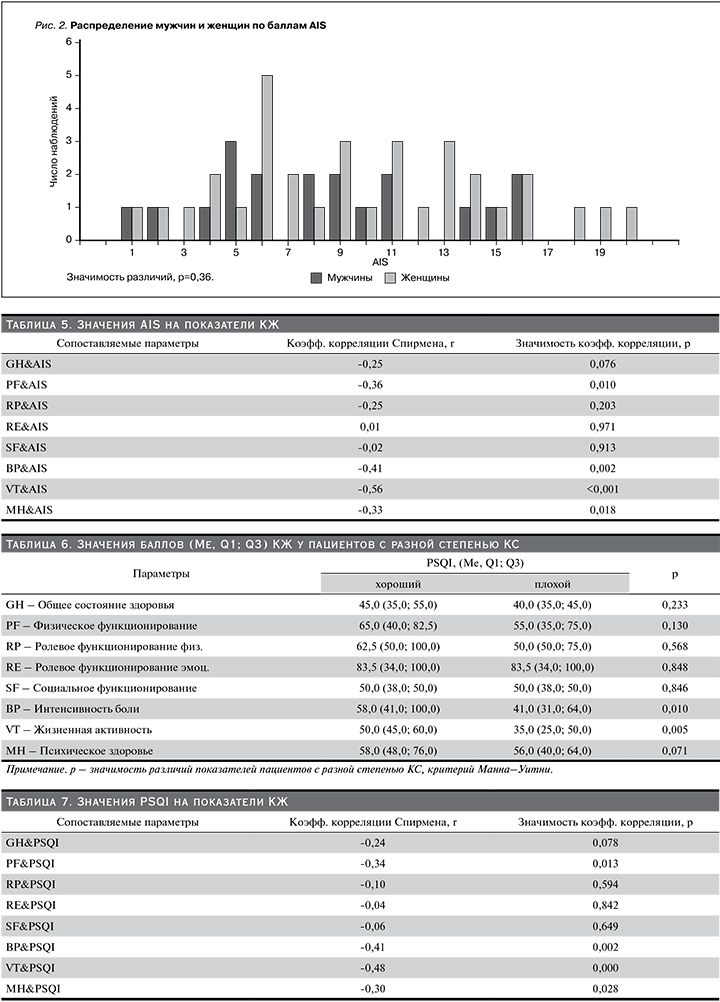

У женщин наблюдаются более высокие значения баллов PSQI, модальные (наиболее часто встречающиеся) значения у мужчин в диапазоне 3–8 баллов, у женщин – 10–12, но статистически значимых различий по величине баллов шкалы PSQI между мужчинами и женщинами не выявлено (p=0,11) (рис. 1). Различия по значениям AIS у мужчин и женщин отсутствуют (рис. 2).

Проведенный анализ порядковых параметров у исследуемых с разной степенью бессонницы позволил получить следующие данные (табл. 4).

Значения AIS наиболее сильно (отрицательная корреляция) влияют на следующие показатели КЖ: PF, BP, MH и особенно на VT. Практически нет влияния на RE и SF (табл. 5).

Сравнение показателей КЖ пациентов в зависимости от качества их сна представлено в табл. 6.

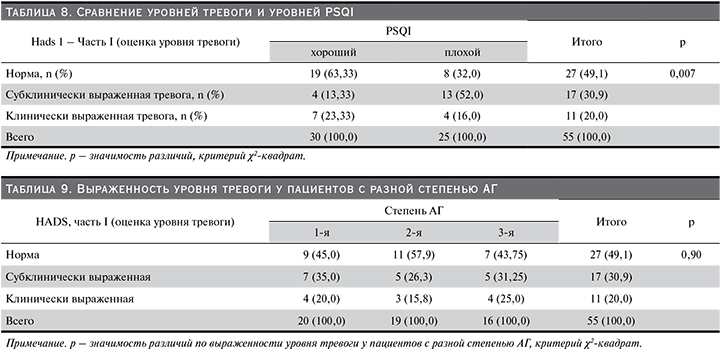

Значения PSQI наиболее сильно (отрицательная корреляция) влияют на следующие показатели КЖ: PF, BP, MH и особенно на VT. Практически нет влияния на GH, RE, SF, RP (табл. 7–9). Статистической значимости различий по частоте встречаемости различных уровней тревоги у пациентов с различной степенью АГ не выявлено.

Обсуждение

Согласно определению экспертов ВОЗ, под КЖ понимается «индивидуальное соотношение положения в жизни общества в контексте культуры и систем ценности этого общества с целями данного индивидуума, его планами, возможностями и степенью общего неустройства». В современных исследованиях применяется также термин «Качество жизни, связанное со здоровьем», характеризующий физическое, психологическое, эмоциональное и социальное функционирование человека, основанное на его субъективном восприятии [13, 14]. Таким образом, это субъективное понятие стало одним из важнейших в современной медицине. Это интегральный показатель, основанный на субъективном восприятии. КЖ отражает физическое, психическое, эмоциональное и социальное состояние человека. Показатели КЖ широко используются в настоящее время при оценке эффективности диагностических и лечебных мер, а также экономических – для расчета QALY (quality-adjusted life years) [15].

Мы выявили снижение показателей КЖ у пациентов с АГ и ХБП, связанное с нарушением цикла «сон–бодрствование». Сходные выводы о снижении КЖ у больных АГ м ХБП получены И.А. Казаковой и Е.Н. Иевлевым, однако в их исследование были включены пациенты с ХБП 5-й стадии, находившиеся на хроническом гемодиализе [16].

По нашим данным, нарушение циркадного ритма «сон– бодрствование» неодинаково влияло на снижение разных составляющих КЖ. Наибольшему влиянию подверглись физическое функционирование, интенсивность боли, психическое здоровье и жизненная активность.

В отдельных работах отмечают связь компонента тревога/ депрессия с АГ [10]. Наши результаты подтверждают данный вывод.

Таким образом, следует подчеркнуть, что наличие у пациентов с АГ и ХБП нарушения цикла «сон–бодрствование» приводило к снижению КЖ.

Выводы

У большинства участников исследования выявлено нарушение цикла «сон–бодрствование» и снижение КС.

Нарушение цикла «сон–бодрствование» приводит к снижению КЖ пациентов с АГ и ХБП.

Нарушения цикла «сон–бодрствование» у больных АГ и ХБП наиболее выраженно влияют на такие критерии оценки КЖ, как физическое функционирование, интенсивность боли, психическое здоровье, и особенно на жизненную активность. Полученные закономерности выявляются при применении разных шкал оценки КС.